とんでもニャ〜Mの推測2−12

とんでもニャ〜Mの推測2−12※役にたたない推測ばかりの駄文です。(爆)

とんでもニャ〜Mの推測2−12

とんでもニャ〜Mの推測2−12| ●2009.11.01(Sun.) |

昨日の朝、PCを立ち上げてメールを見たら、大量の迷惑メールの中に、唯一まともなML「西行辞典 第96号」があって、ある一首の解説に目がとまった・・・。

| 『風の宮』 伊勢神宮にあるお宮ですが、内宮(皇大神宮)か外宮(豊受大神宮)か不明です。詞書には「風の宮にて」とあるので、外宮の「風宮」かもしれません。内宮には「風日祈宮」、外宮には「風宮」という別宮があります。どちらも風の神様として崇敬を集めてきました。 |

この春は花の散るのを、いろいろと心を砕いて惜しむことをしないで、知らぬ顔をしていよう。

全てを風の神におまかせして。(渡部保氏著「西行山家集全注解」から抜粋)

西行の、瀬織津姫に対する想いが感じられる歌だなぁと思いつつ、先日三河三谷の温泉の地図を見てからちと気になってた「天白神社」について検索すると、詳しくはわからなかったけど、4月の例祭で「神楽芝居」が奉納されるようで。

(http://www.city.gamagori.aichi.jp/museum/bun/c_90.html)

(http://www.maroon.dti.ne.jp/aquainet/ToyogawaPSMiya.html)

他にはなぜか埼玉県羽生市の「大天白神社」がヒットし、

| 大天白神社は羽生城主の奥さんが、安産祈願のために勧請した神社と伝えられます。 この地域は羽生城主一族とゆかりがあるのでしょう。 (http://blog.goo.ne.jp/kuni-furutone118/e/7091694005b57a0961eb9e0ec1966dec) |

とあり、たしか羽生は千葉氏との繋がりがあったと思われ、行基ゆかりのお寺はないけど、行基プロジェクトの足跡が見えるようで。

次に「三谷」「天白神社」で検索してみると、「天白神社」ではなく大師ゆかりのお寺が「子宝神社情報」のサイトでヒットしまして。

(http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/8551/jinnjatoukai.htm)

(http://wrd2425.ciao.jp/2jinja23_aic.html)

そのサイトに「伊奴神社」があり、「伊奴姫神」が気になったので検索したところ、

| 伊奴姫神は大年神の御妃で、子授け、安産、夫婦円満、家内安全等に大きな御神徳を授けてくださる神様であり、当神社の社名由来となっております。 (http://www.inu-jinjya.or.jp/yuisyo.html) |

とのことで、やはり瀬織津姫だな、と。

「伊奴神社」は、名古屋場所の際の「伊勢ヶ濱部屋」の宿舎なんですね。先日書いてた「なんじゃもんじゃの木」もあるようで。

| ●2009.11.06(Fri.) |

闇の日本史さんの掲示板に「饗土橋姫神社」のことが書かれており、興味深く思い、というか、瀬織津姫かな、と。

(http://6014.teacup.com/granvia/bbs)

最初に思い出したのは、森氏の著書に書かれていた、京都・清水寺の「成就院」についてで、とんでもニャ〜2007.09.20分に、

| 清水寺本坊の「成就院」が、参拝用に架けた橋の通行料を徴収していたとみられることが書かれていて、「成就院」には「姥堂」があり、かつては橋のたもとにあったのではないかと思われているようで、「後考をまつ。」とのことで。 |

と書いており、「饗土橋姫神社」での通行料の徴収の有無はわかりませんが、行基ゆかりの新潟の「優婆尊」や京都・「泉橋寺」にある「地蔵菩薩」、清水寺の「姥堂」等は、「俗界と聖界の境にある橋」の守護神として安置されたのではないかと。

そしてそれは「瀬織津姫」かと思われるわけで。

京都・宇治市の「橋姫神社」は、

| 大化2年(646年)宇治橋を架けられた際に、上流の櫻谷(桜谷)と呼ばれた地に祀られていた瀬織津媛を祀ったのが始まりとある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E5%A7%AB%E7%A5%9E%E7%A4%BE) |

と、されてますし。

とすると、宇治橋の「渡女」は、瀬織津姫の代役なのかも・・・。

ただ、掲示板でリンクされてたウィキペディアを見ると、「社殿は内宮に準じ内削ぎの千木と、4本で偶数の鰹木を持つ板葺屋根の神明造」とあり、うーん・・・と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%A9%8B_%28%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B8%82%29#.E9.A5.97.E5.9C.9F.E6.A9.8B.E5.A7.AB.E7.A5.9E.E7.A4.BE)

風琳堂さんのブログによると、

| 千木を平削ぎ、鰹木を六本とするのは、内宮の荒祭宮と同一形式で、瀬織津姫神が荒祭宮の秘神であることについて、復社・再建当時、関係者はよくよくわかっていたことが想像されます。 (桐原神社:http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2009/10/24) |

とあり、さすがに内宮で同じ形式にするのは避けられたのかなと思われ、だとすると残念なことに思うわけで・・・。

(参照・倭姫命世記:http://nire.main.jp/rouman/sinwa/yamatohime.htm)

それにしても、「伊勢神宮 知られざる社のうち」を読んだのに気づかなかったというのは残念、というか、どこを読んでたんだろうかと思ってしまう・・・。(恥)

| ●2009.11.12(Thu.) |

トリップして思ったこと・・・今回もまたたっぷりの推測でのものですが。(爆)

善光寺如来が本多善光によって長野に運ばれる前、なぜ難波の堀江からわざわざ八尾まで運んだのかを考えてまして・・・そのまま長野に向う方が早いでしょ?本多善光は八尾に何か用事でもあったの?と。

それで思ったのが、物部氏はそもそも仏像に対して抵抗はなく、とまどい程度だったのではないだろうか、と。

物部氏よりも、むしろ抵抗があったのは中臣氏で、だからこそ守屋より先に暗殺されたのではないかと推測したわけでして。

守屋のとまどいに対し、太子か川勝の案により、「海から来た神」として、どんなお姿であろうと「海を守る神」には違いないのだからと、一旦海に捨てて拾い上げたのではないか、と。それでそれを知らしめるため、大和川を遡上して同族にそのことを知らせ、八尾の本拠地で魂入れor魂移しのような儀式を終えたあと、同族たちが移住した先々でそれらを伝え、天竜川から長野入りしたのでは、と。つまり、「行基プロジェクト」のしょっぱなが、善光の一行による「善光寺如来の移動」にあったのではないかという推測に至りまして。それを不比等は逆手にとって利用し、物部氏の「排仏派」の印象を強め、中臣氏がおいしいところをもっていけるようにストーリーを入れ替え、ついでに物部氏の神を自分たちの神として独占しようとし、さらにその神を祀る神域をも乗っ取ろうとしたのではないか、と・・・。そのことが同族たちにはわかったから、持統天皇をたてにして乗っ取りを考えてた不比等の一派は東海までしか行けなかったのに対し、「行基プロジェクト」は同族の意思を継ぐ一派として長野に到着し、使命を果たしたのではないか、と。

ま、それらを証明できる伝承とかがないようだから、贔屓目で見た推測でしかないだろうけど・・・。

| ●2009.11.18(Wed.) |

三谷温泉近辺の地図をぼ〜っと見てて、「若宮精魂印之宮」が気になった。

が、詳細はわからないものの、御祭神が月読尊・天照大神・猿田彦神ということで、やっぱり気になるなぁ、と。

(http://hazardous.blog34.fc2.com/blog-entry-307.html)

でも、それ以上はわからず、写真のあったサイトに戻って、あちこちの神社を拝見してると、それぞれに御祭神が興味深く、岡崎市の「大友天神社」の御祭神が弘文天皇(大友皇子)とのことで、え!?と。

(http://hazardous.blog34.fc2.com/blog-entry-314.html)

最近読んだ本だったと思うんだけど、草壁皇子も三河のあたりにいたのではないかとされていたので、どういう縁によるものなのかな、と。

両皇子とも育てた氏族が東海にいたからだと思うけど、その氏族と皇子たちの繋がりは?

もうひとりの太子が三河〜諏訪あたりを勢力圏としていたように思われるし、守屋の次男がその太子に願い出て寺院建立したのが岡崎とされてるし。

はて・・・。

| ●2009.11.19(Thu.) |

風琳堂さんのブログの「湯江神社・和銅寺」のタイトルを見た時、「和銅寺」って行基ゆかりのお寺やなぁと思ってたら、行基のことも書かれていて嬉しくなって。

(http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/MYBLOG/yblog.html)

もうひとりの行基と言いましょうか、雲仙にお墓があるとされる「行基」ゆかりのお寺の1つが「和銅寺」で、掲載されている写真の十一面観音像は、「行基プロジェクト」の瀬織津姫への想いが伝わってくるようで・・・。

(http://www.unzen.org/japanese/rekisi/index04.php)

その中部版として、元善光寺の南は「麻績の里」で伊那郡だったということは、「猪名野にいた行基プロジェクト」の中心だったと思われる「猪名部氏」(物部氏)が関与していることを表してますよね。

そして「とはずがたり」の解説をされているサイトで、善光寺如来を運んだのが「扶桑略記」には「秦巨勢大夫」とあるあたりが、「行基プロジェクト」の主要氏族を物語ってるようで。

(http://www015.upp.so-net.ne.jp/gofukakusa/daijiten-zenkoji.htm)

こちらは岐阜の行基寺にお墓があるとされる「行基」のプロジェクトによるものではないか、と・・・。

飛鳥・奈良時代に、「言いたいことを言えない」部分が、こうして伝承として残っていると思うのは、私だけでしょうか・・・?

| ●2009.11.22(Sun.) |

あちこちのサイトを拝見してて、「(善光寺如来を)背に負い信濃へ帰る途中、信貴山を超えて当地に立寄り逗留しました。」というのを見てちと気になったんで、八尾市の元善光寺に行ってきまして。

「信貴山を超えて当地に」というのは、大和川を遡上して王子あたりで船を降り、信貴山に向ったとしか思われないんですよね、信濃に行くには関係のない山越えだと思うので。

それで御縁起がいただければと行ったところ、お寺にはそういうのがなく、「河内西国巡礼」の本に書かれているとのことで購入しまして。

「元善光寺誕生ものがたり」というのがあり、「途中、信貴山の毘沙門天にお参りしたあと高野街道へ出るところで日が暮れ、一軒の農家に宿を借りました。」とのことで、意図的に太子ゆかりの信貴山に立ち寄ってるようですね。

いくら元善光寺が山の中腹に位置するとはいえ、信濃に「徒歩」で戻るのにわざわざ山越えする意味がわからない、信貴山でのお参りを除けば、ということになるんですよね。

太子ゆかりの信貴山に寄るだけでなく、「龍田大社」にも寄ったんじゃないかな、と思われるんですよね、地図を見てると。

八尾市には業平伝説もあるようだし、そもそもこの歌には瀬織津姫を思わせるところがあるので、やはり物部氏は戸惑いつつも仏像に魂入れをしたのではないか、と・・・元善光寺で。

確証はないけど、妄想ではあるものの信憑性があるように思うのですが・・・思い込み?

それにしても、「百舌鳥古墳群」を出発し、行基ゆかりの「萩原天神」、「河内鋳物師」の里を通って外環状線に入り、聖徳太子建立48寺院の一つの「野中寺」や「古市古墳群」を通り、物部氏のテリトリーである八尾市に入るというコースは、「行基プロジェクト」の繋がりを見ているようでした。

はざみやま古墳(古市古墳群)

御朱印

元善光寺関連のサイト

(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/newpage17.htm)

(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-2/newpage107.htm)

(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-1/newpage133.htm#amidaike)

(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/kinki/ki-136.html)

(http://www.octb.jp/miryoku/15.html)

| ●2009.11.24(Tue.) |

土曜に八尾の元善光寺にて購入した「河内西国巡礼」から引用させていただいた文の続きに、

| 農家の人は仏さまを見て、ぜひここで祀らせてほしいとたのみますが、かなわず、近所の人も共に一晩拝みました。すると翌朝なんと、仏さまが二体に分身されていたのです。こうして善光は信州へ帰り、この仏さまをお祀して大きく育ったのが今の善光寺です。 |

とあり、もう一体はどうなったんだろう?と気になって検索すると、「信濃善光寺の元祖」という「小山善光寺」がヒットしまして。

| 小山善光寺 大阪府藤井寺市にある浄土宗の寺院である。山号は南面山。詳しくは南面山無量壽院善光寺と称する。別名に元善光寺。信濃善光寺の元祖。 所在地:大阪府藤井寺市小山1−16−39 (略縁起より) 推古天皇の御代若使主東人(オカオミアズマビト)本田善光が信州に帰国する途中、難波の堀江で一光三尊仏を拾ってこれを背負って小山の里の隆聖法師の庵に宿泊した。法師はその仏像をまつらせてほしいと善光に所望したが一体しかないので二人で三日三晩にわたり念仏したところ第三日目に一光三尊仏が二体になったので隆聖法師はその一体を入手して本尊とし河内小山に一寺を建立した。本田善光は他の一体を背負って信濃に帰り信濃の善光寺の本尊とした。日本で最初に建立されたので日本最初の善光寺と称するようになった。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA) |

二体になったあたり、同じですよね・・・しかも、信貴山から「元善光寺」を通り、高野街道に出て南に6キロほど行くと、上記の「小山善光寺」があるようで。

外環状線を走ってる時、「古市古墳群」や「野中寺」があることや、「伊賀」という地名が気になって、けっこうあちこち見てたんですが・・・。

で、「小山善光寺」のある地区の産土神が「産土神社」に祀られているそうだが、「現在高鷲北宮にある「大津神社」から分霊したものと言われている。」とのことで。

(http://inoues.net/osaka/fujiidera1.html)

上記URLに「大津神社は渡来した百済国王の子孫津史一族が氏神として建立した神社」とあり、御祭神:素盞嗚命、奇稻田姫命、天日鷲命の「天日鷲命」について、「天日鷲命は阿波忌部氏の祖で津史氏との関連はなく高鷲の地名より後世に祀ったものといわれる」と書かれたサイトがあった。

(http://www.oct.zaq.ne.jp/yasuo26/ootujinjyatakawasi.html)

神奈備さんのサイトでは、「祭神の一柱である天日鷲命については白水社『日本の神々3』で担当の古田実氏は丹比高鷲原の地名に因んでの祭神とされている。当地では麻の栽培などはどうだったのだろう。」とされていて。

(http://kamnavi.jp/en/kawati/ootu.htm)

で、地図をスクロールしていると「軽羽迦神社」があり、のりちゃんさんのサイトによると物部氏のテリトリーのようで。

(http://www.norichan.jp/jinja/renai/karuhaka.htm)

「大阪府地名大辞典」によると、野中寺近くにある「伊賀」の地には、南北朝中期に「伊賀」の人々が居住してたことによるものだそうで、秦氏との関連もありそうで。

古墳群があり、道真ゆかりの「道明寺」が近いことから、土師氏も関連しますね。

下の地図の黒丸が「大津神社」、赤丸が「小山善光寺」、四角の「軽里」には「軽羽迦神社」があります。

ということで、東海や東国のように、物部氏を含む氏族が共存していたのではないかと思われ、船氏の出で行基の師とされる「道昭」ゆかりの地でもあるし、行基は「葛井寺」で開眼法要しているので関わりがありますね。

大津神社の「大宮弁天宮」(市杵嶋姫命)や、軽羽迦神社の御祭神の蔵王権現・熊野権現は「瀬織津姫」と思われるので、道程が「行基プロジェクトの繋がりを見ているよう」に思ったのは当たっていたのかも・・・。

「軽羽迦神社」の御祭神について、「全く異質の神が祭られているのには驚きです」と書かれたサイトがあったけど、「天照大神」は「ニギハヤヒ」だから「異質」ではないし、ヤマトタケルが「出雲の出」という推測も、そのあたりから来ているのでは。

(http://www.kiis.or.jp/kansaida/habikino/habikino12.html)

(http://homepage2.nifty.com/bu-ra-ri/kamisama.htm#yamatotakeru)

上記以外で参考にさせていただいたサイト

・小山善光寺:http://www.xhotzone.net/vh/vh09041601.php

・善光寺如来絵伝:http://www13.ocn.ne.jp/~bzenkoji/zph003.html

・見聞録「善光寺(ぜんこうじ)」〜CityDO! 大阪府河内エリア〜

http://www.citydo.com/prf/osaka/area_kawachi/kenbun/rekishi/fujiidera008.html

・牛に引かれて善光寺まいり:http://w1.avis.ne.jp/~wakaomi/enki/

・古市古墳群:http://inoues.net/ruins/furuichi.html

円空や西行と「善光寺」の繋がりがわかればと、「善光寺」と「円空」で検索すると、「有珠善光寺」がヒットしたが、「善光寺」との直接的な関連はあまりないみたいで・・・。

(http://www.city.date.hokkaido.jp/shisetu/kanko/n96bln000000fidn.html)

(http://www.tatematsu-wahei.co.jp/nikki/htmlData/02/02_10_01.html)

(http://www.hiyama.or.jp/enku/gaisetu/01.htm)

「善光寺」と「西行」の場合、「戸隠神社」の「西行法師と戸隠の子供」や、和歌山の「報恩寺(善光寺)」がありました。

(http://www.togakushi-jinja.jp/shrine/history/shinwa/story/index.html)

(http://www.geocities.jp/tatubou44/ouji11.dadati.html)

(報恩寺:http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/kinki/ki-147.html)

あ、善光はのちに中仙道を下ったようで、大垣市の善光寺である「如来寺」に道程が少し書かれてますね。

(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/chyubu/c-100.html)

名古屋市東区の「善光寺」は信濃への途中にある?如来が善光を背負い、信濃まで飛んだという話があるようで、「尾張国黒田村(現愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田の該地に「善光寺旧跡」なる石碑がある。)」とあり、現在の一宮市木曽川町黒田あたり、中仙道では「加納」の南側あたりかと。

(http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/chyubu/c-104.html)

どこからどうやって「中仙道」に入り、何で「加納」から木曽川を渡った地で泊まったのか・・・余談ですが、黒田って一豊ゆかりの地なんですね、父・盛豊が1550年頃に居城していたと思われる黒田城があったとか。

(http://1117.net/bisaisen/etc/kisogawaetc.htm)

信貴山におまいりして八尾の元善光寺に行ったのと同じような謎だが、関連氏族がいて伝達事項があったとすれば、納得できるような・・・ま、そういう伝承は残ってないだろうけど・・・。

名古屋市東区の善光寺のみどころに書かれている「主夜神」って?「檀王法林寺」には「黒招き猫伝説」があるんですね・・・三条にあるお寺ようで・・・中仙道に近いですね。関連があるのかなぁ。

(http://www.dannoh.com/cat/cat01.html)

話を戻しますが、高野街道を北上して枚方に入り、淀川を遡上して三条大橋に行く方法もあるようだが、そうなると、「小山善光寺」には枚方に行く前に寄ったのかな、と。

それなら、王子まで行かず、「八尾南遺跡」あたりで船をおりて「小山善光寺」に行き、信貴山に行く方が早いんじゃないかと思うが・・・あ、「小山善光寺」から「八尾南遺跡」付近で大和川に戻り、淀川に行ったのか、それとも揖斐川から中仙道に入ったのか・・・。

(中仙道の地図:http://www5.big.or.jp/~ejiri/nakasen/Rsrc/map-l.jpg)

いずれにしろ、まずは信貴山に行ってから、という「順序」があった、ということかも。

で、名古屋市東区の「善光寺」にあった「如来が善光を背負って飛んだ」というのは、足跡を消すための言い訳で、木津川から伊勢湾に出て天竜川から飯田に入ったのではないかと思うんだが・・・。

ん?岐阜「如来寺」に、「善光寺四十八願所巡礼(詠歌額)」とあり、「善光寺四十八願所」で検索すると、真備に頼まれて行基が刻んだとされる「吉備観音」がある「金戒光明寺」について書かれたサイトを見つけ、そこにも「(阿弥陀堂は)洛陽四十八願所の第二十五番札所、善光寺四十八ヶ所になっています。」とあったけど、「善光寺四十八願所」とは?

(http://blogs.yahoo.co.jp/hiropi1600/52612063.html)

で、「全国善光寺会」さんのサイトから、各地の善光寺を見て気になったところとして、太子絡みの滋賀「西教寺」、田村麻呂ゆかりの京都「清水寺・善光寺堂」、行基絡みの山形「法音寺」・新潟「十念寺」・岐阜「関善光寺」北名古屋市「高田寺」・「三河善光寺」、天海絡みの日光「輪王寺」、空海作とされるお前立ちがあるという埼玉「一乗院」、円仁・天海の弟子・家光らが絡む千葉「行元寺」、太田道灌の屋敷跡が境内敷地という神奈川「英勝寺」、本田善光公葬送の地と伝わる山梨「善光寺」、泰澄開基の福井「天徳寺」、善光寺如来が鋳形に移って鋳写した随一の仏という長野「願行寺」、頼朝開基の長野「十念寺」、善光寺七宮、芭蕉・一茶の句碑があるという長野「西光寺」、伊奈波通にある「岐阜善光寺」、尾張甚目寺の僧絡みの岐阜「如来寺」、如来が善光を背負って信濃まで飛んだという伝承のある名古屋市東区の「善光寺」、585年に海中に投じられた三尊仏の内の一尊を祀る愛知「甚目寺」、頼朝の家臣・佐々木高綱により創建、本尊である阿弥陀如来は天竺月蓋長者が鋳奉った閻浮檀金の弥陀三躰の一躰とされる島根「善光寺」、御本尊が三宝荒神尊の福岡「實相寺」、宇佐八幡より乾一里金剛不壊の地ありとの神勅により建てられたという宇佐市「善光寺」があって・・・なんだか繋がりそうな気がするんですが。

絡んでいる人物名などから、ほとんどが「やはり」と思えるが、島根「善光寺」に書かれていた、頼朝の家臣だった「佐々木高綱」と、清水寺の「善光寺堂」が気になりますね。

(島根・善光寺:http://www.zenkoji.jp/zenkojikai/tyugoku/t-151.html)

(清水寺・善光寺堂:http://www.rakuyo33.jp/10.shtml)

善光寺との繋がりや出家には、西行のように瀬織津姫のことがあってではないかと思えたりして、それは頼朝からもたらされたのか、それとも出生地などに関連があるのだろうか・・・。

父・秀義は近江国蒲生郡佐々木荘を領し、父の叔母は秀衡に嫁いでいるあたりから推測するに、瀬織津姫のことがあって頼朝と繋がったのかも。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E7%A7%80%E7%BE%A9)

清水寺の善光寺堂は、中央に如意輪観音坐像、向かって右に善光寺阿弥陀仏三尊像、左に地蔵菩薩立像を安置されているそうで、もっと詳しくわかれば、瀬織津姫と善光寺の関連も見えてくると思うんだが・・・。

(http://www.kyototsuu.jp/Temple/ZenkouJiDou.html)

ということで、いつものように話が飛んでしまいましたが、物部氏と善光寺は繋がりがあると思われ、「守屋柱」は守屋の鎮魂のためのものでなく、瀬織津姫のためにあるのではないかと改めて思った・・・が、確証はやはりなくて。

| ●2009.11.26(Thu.) |

神奈備さんの掲示板で、「大田田根子」のことが書かれてたので、「陶荒田神社」について見てまして。

(http://ucgi.kamnavi.net/cgi-bin/kambbs.cgi)

土師氏がいたと思われる土師町近くに行基ゆかりの「大野寺」があり、「陶荒田神社」とは3キロほどの距離だから、初めは土師器と須恵器は同じ場所で作られてたのかもしれないなと思うし、その中間あたりにある「野々宮神社」は「火の宮」とも称され、泉北一帯で共同作業が行われていたのでは、と。

で、「陶荒田神社」に「歯の神」を祀る「老松社」があり、祭神不明とされているが、「老松社」は道真ゆかりの神社で多く見受けられたように思い、「綱敷天神社」の境外社「歯神社」は「宇迦之御魂大神」を祀っているので、道真ゆかりの「老松社」=歯の神=ウガノミタマなのかも、と。

ただ、京都の「北野天満宮」の「老松社」では、道真のヨメの父「島田忠臣」を祀り、「植林と林業の神」とされているし、福岡の「老松宮」は「牽牛社」のようで・・・全く無関係とは言い切れないような気はするが・・・。

(http://spaspa.gnk.cc/20050329/20053029_2.html)

ま、「陶荒田神社」には「子授け弁天」や「安産福寿の神・安産腹帯下付」の神が祀られているので、瀬織津姫との関連はあるようだな、と。

たしか岐阜にも荒尾という地名があり、最近発掘調査か何かがあったような・・・と、検索してみまして。

「荒尾南遺跡」から、弥生時代中期につくられた方形周溝墓群、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての竪穴住居跡がみつかり、住居から「ベンガラ」がまとまって出土したそうで・・・かつて「銅鐸」や「東海最古級の銅鏡」も見つかってるんですね。

(http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/maibun/EVENT/a_genchi/araominami_09/houkoku.htm)

(http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/jimusho/toukaikanjyou/jyoukyou/ohgaki_bunkazai.html)

あ、その調査中に不発弾も見つかったようで。

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091117-00000032-mailo-l21)

で、地図を見て「荒尾」の北に「美濃赤坂」があり、一昨日書いてた大垣の善光寺である「如来寺」の近くかなと探したがわからず、代わりにというのも何だが、行基創建とされる「国分寺」が見つかった。

あ・・・昼飯町の拡大地図を見たらあった・・・国分寺と如来寺の中間あたりに「白髭神社」もあるようなので、国分寺近くにある「歴史資料館」がちょっと気になった・・・青墓町や青野町というのも、なーんとなく気になる。

(http://nakasnp3.hp.infoseek.co.jp/mino132.htm)

話を戻しますが、「荒尾南遺跡」からは「ミニチュア土器」も出て、「水辺の祭祀」が執り行われた可能性もあるそうで、「赤鉄鉱」や居住区での「ベンガラ」の出土や、祭祀用の「巴型銅器」の出土など、気になる遺跡で・・・道路になっちゃうんだろうなぁ・・・。

そうそう、「善光を負って信濃まで飛んだ」という伝承のある名古屋市東区の「善光寺」に、木曽川町黒田あたりで宿をとったとされたことが書かれており、中山道なら「加納」のあたりかとウィキペディアを見たら、「河渡宿までの史跡・見所」として「乙津寺」があり、行基ゆかりのお寺で空海がおっかけしたところだな、と。

(加納宿:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E7%B4%8D%E5%AE%BF)

「行基の草創、空海の再興という伝承は日本各地にみられるもので、史実とは考えがたいが」とされているけど、行基プロジェクトは太子の足跡を追ったように思うので、徒歩であれ船であれ、この地に寄ったのだろうな、と。

| ●2009.11.28(Sat.) |

「河内西国巡礼」を見ていて、第五番札所の布忍山大林寺で「え!?」と。

近くの「布忍神社」について、「祭神を天美地区の氏神である阿麻美許曾神社から白布を敷いて現在地へ迎えたので・・・」とあり、「布引観音」や和泉市の「聖神社」との関連と、御祭神のことが気になりまして。

(聖神社について:http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/matizukuri/kawaraban/choumeinohensen/higasisukematuchou.html)

「布忍神社」の御祭神は素盞嗚尊 、八重事代主尊、建甕槌雄尊とされているが、「阿麻美許曾神社」は素盞嗚尊 、天児屋根命 、事代主命で。

タケミカヅチと天児屋根命は「春日神」とされているが、「スサノオ」や「事代主命」と祀られているあたり、「春日神」として取り込まれる前の関係を表しているのでは、と。

ゆえに御祭神が違っていても、さほど気にはしなかったが、「白布を敷いて迎えた」というのが、瀬織津姫の存在を示しているようで・・・「阿麻美許曾神社」は行基も絡んでますので。

神奈備さんのサイトの「阿麻美許曾神社」のページで、

| 天美地区は河内国丹比郡依羅郷とよばれ、依羅連という氏族の居住地と想定され、この社を創祀したものと考えられている。依羅連は、「新撰姓氏録」によると、日下部宿彌と同祖、彦坐命の後、百済人素彌志夜麻美乃君より出づる、また饒速日命十二世の孫懐大連の後とあり、さまざまな系統があったようである。この様な意味で、物部系の神社の範疇に入れたが、もとより定かではない。 (http://kamnavi.jp/mn/osaka/amamikoso.htm) |

とありましたが、「布忍神社」のページでリンクのあった大三元さんのサイトを拝見すると、瀬織津姫に、というかニギハヤヒに繋がりそうな。

(http://kamnavi.jp/en/kawati/nunose.htm)

(http://www.dai3gen.net/nunosi.htm)

松原市のあたりは、業平の父・阿保親王のテリトリーだったようで、業平同様、というか、業平が父から教わったのだろうけど、瀬織津姫の存在が垣間見られるように思われて。

(http://www.city.matsubara.osaka.jp/10,107,51,261.html)

上記URLにある「阿保」を「あお」と読むあたり、昨日書いてた「青墓町」「青野町」や、「飯豊青皇女」との関連があるのかも?「飯豊青皇女」は「忍海郎女」とも言われてたようだし。

あ、青墓には「後白河法皇」が「今様」を教わったという「乙前」がいたようで・・・将門や頼朝の兄・朝長など、いろいろ関連があるんですね。静岡と繋がったあたりは、やはりと言った感じでしょうか。

(http://blog.goo.ne.jp/seigo_goo/)

(http://www.town.morimachi.shizuoka.jp/sigh/tsuushi/honbun/03_02_01_01.html)

話を戻しますが、ふと思ったのが、助松浜に上陸した「信太大明神」が、「中和泉街道」に布を引いて「聖神社」に向った後、高石市の「羽衣浜神社」に「布忍入姫命」の母「両道入姫皇女」が祀られるようになったのかな、と。

創建の年代によるとそういう順序だが、ひょっとしたら「羽衣浜神社」創建前、「聖神社」の創建よりも前に、「祠」か何かがあったのかも・・・。

(http://kamnavi.jp/en/izumi/hagoromo.htm)

ちなみに、高石市は行基の父・高志氏の本拠地とされている場所で、ウィキペディアには「行基生誕の地」の石碑が建っている、とのことで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%B3%E5%B8%82)

それにしても、いつもながらのりちゃんさんの「ひとこと」は興味深く、昨日の「福岡の「老松宮」は「牽牛社」」と繋がるかも、と・・・。

(大鳥羽衣浜神社:http://www.norichan.jp/jinja/hitokoto2/hagoromohama.htm)

書類の入れ替えで出してきたファイルに、実家からもらった市の広報誌がいくつかあり、その中の平成16年8月号の裏表紙の「おおつ物語 泉大津の神社今昔(5)」には、「江戸時代の曽根神社は天神社と呼ばれ、『天神』という名称にもかかわらず、菅原道真ではなく牛頭天王と住吉明神が祭神でした。」とあった。

さらに、「江戸時代においては、曽根神社の他に白山姫大神を祀る白山神社が北曽根地区天神にあり、虫歯の神様として信仰を集めましたが、明治四十二年、曽根神社へ合祀されました。」と・・・。

道真とは別系統の「天神信仰」とされ、「牛頭天王と住吉明神」が祀られていたとしても、道真との繋がりがあるから習合したことを思わせるような内容ですよね。

さらに続きには、「南曽根の旧菅原神社(字宮山)付近には牛神社と呼ばれる社が明治の初め頃まであったようですが、その後の推移はよくわかってません。」とのことで、曽根一帯は物部氏ゆかりの地であり、道真、天神、瀬織津姫が繋がる信仰があったのでは、と。

最澄が関与してるお寺があるとされているくらいだから、信仰が篤かったといえるのかも。

「牛神社」の続きには、結びとして言い伝えが書かれており、「白山神社境内の黒い玉石を探して、その石を虫歯で噛むと痛みが止まったり治ったりする」と言われてたそうで。

「おおつ物語 泉大津の神社今昔(4)」によると、上記の南曽根の旧菅原神社(字宮山)、江戸時代は「天神社」であり、「和泉国神名帳」にある「曽根国津(くず)神社」だそうで、「和泉地方では民族行事としてのクズ神祭りが各地に残され、板原地区では、旧村落境に祀られているクズ神の祠二ヶ所などで祭祀を行う行事が現在でも行われていることから・・・」とのことで。

検索ではそのお祭りについては探しきれなかったのですが、「南曽根若頭会」さんのブログに「南曽根の歴史」があり、上の写真の案内板が新しくなっていることも知りました。(笑)

(http://minami-sone.justblog.jp/blog/cat6268275/index.html)

ウィキペディアによると、「泉大津という市名は、和泉国の国府の外港(国津)であった事に由来する。」んだそうで・・・「国津」神の信仰があったことを思わせるような感じがして。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%89%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82)

行基ゆかりとされる「極楽寺」があった近所には、「八坂神社」(明治41年泉穴師神社に合祀)があったようなので、曽根とは「牛頭天王」でも繋がりそうですね。

| ●2009.11.30(Mon.) |

松原市は「屯倉神社」しかお参りしてないので、先日の「阿麻美許曾神社」から白布を敷いて御祭神を迎えたという「布忍神社」や、他の神社にもお参りできればと地図を見てまして。

ならば、先日拝見した松原市のサイトを参考にさせていただき、ピックアップするのがいいんじゃないかと挙げていくと、4〜5ヶ所見つかりまして。

ま、いつ行けるかわからないけど、メモしておくのはいいだろうと、歴史に関するページを最後まで見ていて「牛滝さん塚」というのに目が止まった。

以前も見たことがあるけど、しっかり調べてなかったっけ・・・ということで「牛滝塚」で検索したら、泉大津市の「田中本陣」がヒットした。

(丹南・守護所の設置:http://www.city.matsubara.osaka.jp/10,88,51,261.html)

(田中本陣:http://www.geocities.jp/kitamejirou/new_page_291.htm)

下記URLの「遺跡分布図」を見ていただくとわかりやすいんですが、「牛滝塚」は「信太大明神」が「聖神社」に向かう際に布を引いたとされる「布引の道」(中和泉街道)の1本南の道にあり、関連がありそうな感じがして。

(泉大津市の遺跡:http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/syougaigakusyu/iseki.html)

「田中本陣」について書かれているページによると、「牛滝塚」は田中家累代の墓所で、「田中家は、その祖は清和源氏より出た南朝の重臣新田氏と同族で、元亀年間(1570〜73)田中遠江守重景が助松村に移住したのが始めとされる。」とのことで。

清和源氏の出で南朝の重臣新田氏と同族であること、遠江守だったことだけで断言はできないが、瀬織津姫については知っていた、というか信仰していた可能性がありそうで。

松原市の「牛滝さん塚」があるという「丹南守護所」(推定地・丹南5丁目)も、「守護代が常駐」していたということは、河内の守護を一任された「北条氏」の信仰が持ち込まれていた可能性もあり、丹南藩の陣屋がおかれていた「丹南遺跡」付近(丹南2〜5丁目)も同様かと。

(http://www.city.matsubara.osaka.jp/10,1310,49,218.html)

丹南藩の譜代大名の「高木氏」は「三河高木氏」に繋がるようで、「清和源氏頼親の七世の孫信光がはじめて高木を称したという。」とのことで、「田中遠江守重景」と繋がるようなので、「牛滝さん塚」の繋がりもあってしかり、かと。

(http://www2.harimaya.com/sengoku/html/m_takagi.html)

推測だが、行基に傾倒していたふしのある頼朝と北条氏の繋がりから考えるに、「北条氏」の信仰と正成の信仰は同じだったと思うんだけど、それを知らなかったのか、それとも「北条氏」の信仰を知り、正成も信仰するようになったのか・・・。

さらに「牛滝」で検索すると、国道309号線を「建水分神社」から南東へ約500m行くと「牛滝堂」があるようで、そのまま「水越峠」を超えて奈良に入ると「祈りの滝」が、さらにその先には「水分神社」があるようで。

(祈りの滝:http://urano.org/kankou/katuragi/katura08.html)

(水分神社:http://kamnavi.jp/as/katuragi/katumizu.htm)

「建水分神社」は正成ゆかりの神社で、瀬織津姫が祀られていて・・・。

(http://kamnavi.jp/ym/osaka/takesui.htm)

また、正成ゆかりのお寺で、小角開創、空海が北斗七星を勧請したとされる「観心寺」に「牛滝堂」があるようだが、詳細はわからず・・・8月25日に「牛滝祭」が行われるようで、「牛滝堂」でのお祭りかと思われるが・・・。

(http://www.asahi-net.or.jp/~JN5S-ARKW/trip/ohsaka/kawachi/kanshinji.htm)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%BF%83%E5%AF%BA)

橿原市の「天満山長寶寺」の「大日堂」では、毎月15日に牛馬の安全を祈願する「牛滝祭」があるそうで、以前調べた分では泉州も同様だったように思い、牛馬の安全はすなわち農耕に対する祈りに繋がるのでは、と。

(牛滝祭:http://naraguru.fc2web.com/gyouji09e.htm)

その1例が「牛滝山」への「牛」を連れての「大威徳寺」参りかと。

(http://www.asahi.co.jp/rekishi/04-11-18/01.htm)

(http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/3/100sen-95daiitokujikane.html)

その「大威徳寺」だが、以前調べた時には「ヒンドゥー教」に辿りついたが、今回はその前に

| 牛滝山には、大きな滝が三つあった。叡山の恵亮和尚が、ここで大威徳法をおさめたとき、大威徳尊が三の滝(明王の滝)から牛に乗って出現したと伝えられる。 (http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/3/100sen-99ushitakimyoo.html) |

にある「叡山の恵亮和尚」について少し調べてみたところ、「大楽大師」と呼ばれていたようで、比叡山の「西塔」の興隆に尽力され、「恵亮堂」の御本尊だそうで。

(http://wadaphoto.jp/japan/ei3.htm)

(http://blogs.dion.ne.jp/twinmount/archives/cat_295595-2.html)

上記URLに京都「妙法院」を創建した、と書かれているので検索したところ、最澄の名前しか見あたらなかったが、「信濃国水内郡人」とのことで、瀬織津姫のことはよくご存知だったのでは。

(http://www.geocities.jp/okugesan_com/monzeki.html)

ん?比叡山の塔って、何かあったような・・・以前調べた時に見たような・・・あ、森氏の著書にあった「相輪とう」ですね、最澄の発願により建てられたという・・・2009.08.25分にありました。

そういえば、松原市のサイトによると、「松原荘」は京都・太秦の「広隆寺」領だったそうなので、秦氏の信仰がベースにあったと言えるのかも。

| ●2009.12.01(Tue.) |

「古代の鉄と神々」をぱらぱらっと再度読んでて、「阿保とは穴太で穴生・穴穂とも記し、鉄穴を意味する。」とありまして。

名賀郡阿保村柏尾で「銅鐸」が出土したことがあったそうで、そのあとに上記のことが書かれていて、名賀郡阿保村は現在「伊賀市」になっているようだが、その前が「名賀郡青山町」だから、「青」は「阿保」から変化したものかも、と。

(名賀郡:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%B3%80%E9%83%A1)

伊賀市は交通の要衝で、青山は「初瀬街道」の宿場町だったようですね・・・あ、垂仁天皇の皇子「息速別命」も「阿保親王」と呼ばれていたようで。

(http://www.pref.mie.jp/GKENMIN/HP/iganokaidou/otakara/index.html#01)

(http://aoyama.igaueno.net/enjoy/rekishi/index.html)

「水神」の碑が多くあるようで、「壬申の乱」の時に「大海人皇子」が通った道なんですね。

(http://www.pref.mie.jp/GKENMIN/HP/iganokaidou/otakara/02_hase_n64-78.html#n78)

「息速別命」の母は「薊瓊入媛」(あざみにいりひめ)で「日葉酢媛命」の妹、その姉妹の父「丹波道主王」は「彦坐王」の子で「開化天皇」の孫・・・なーんか思い出しそうになったのに、頭の中がこんがらがってしまった。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E9%81%93%E4%B8%BB%E7%8E%8B)

あ、「倭姫命」は「息速別命」の道案内により伊勢にたどり着いたのかも?

ということで、今のところ「息速別命」と業平の父「阿保親王」の繋がりははっきりせず・・・。

伊賀(阿拝郡柘植郷)には「物部広万呂」なる人物がいたようで、伊賀市柘植町の「都美恵神社」は物部氏に繋がりそうで、さらにニギハヤヒに繋がるように思えて。

(http://mononobe.nobody.jp/map/east.htm)

(都美恵神社:http://www.genbu.net/data/iga/tumie_title.htm)

で、「伊賀の事志(あなし)の社」ということで、「穴師」と「阿保」「穴太」が繋がるなら、松原市の「阿保」と繋がりそうだが・・・。

ただ、「柘植」という地名から、太陽信仰や日置氏の存在があったように思われ、堺市日置荘あたりの河内鋳物師の移動も考えられそうで。

あ、「柘植」には「延喜式神明帳に記載されている穴石社が山出の穴石谷にあったが、江戸期の寛永年間に流され・・・」とあるので繋がるかも。

(http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html)

「日置神社」もありますね、御祭神は大日霎貴命・健御名方命・健速須佐之男命だそうで。

(http://www.hi-ho.ne.jp/tsuge/link1-11.htm)

(http://www.amigo.ne.jp/~chitonr2/jinjaichiran_iga.html)

あ、「徳永寺」に「善光寺堂」や「十王堂」があり、上記の「都美恵神社」は「穴石神社」だそうで、関連がありそうですね。

(http://www.ict.ne.jp/users/tokueiji/annai.html)

伊賀の「種生」で「吉田兼好」が晩年を過ごしたと伝えられているそうだが、かつて嵐山にいたこともあったようなので、秦氏を介して伊賀に移ったのかも?

「服部」の地名は秦氏絡みと思われ、「延喜式内社の小宮社がある。祭祀は、呉服比売命が祀られている。」ということからも、そうではないかと。

その下に書かれている「荒木」の地名について、「朝鮮半島南端にあったカヤのアラ国一族が入植したことによる」のならば、秦氏や東漢氏との繋がりも考えられそうですね。

(http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html)

でも・・・地理的にはちと離れているようですね、「青山」と「柘植」は。

ん?その両方を繋ぐかのように「布引山地」が。

(地図:http://www.mapion.co.jp/m/34.7333038888889_136.279537222222_5/)

| 三重県名賀郡青山町布引山地(756m)付近を源流とし、伊賀盆地で鈴鹿山脈からの柘植川、布引山地からの服部川、奈良県宇陀郡の高見山地からの名張川など数多くの支流をあわせ西流し、木津市内にて大きく北に流れを変え、八幡市付近で宇治川・桂川と合流し淀川となる一級河川。 (http://www13.ocn.ne.jp/~lynx/kidhukasagi.htm) |

という、「木津川」の説明があった。

あ、JRAの「特別競争名解説」の「木津川特別」でも同様のことが書かれてますね。

(http://www.jra.go.jp/datafile/tokubetsu/200782.html)

上記の、「銅鐸」が出土したという名賀郡阿保村柏尾に「柳谷」という小字名があるそうで、「エゾ語のヤプ ナィ(荷物を陸に揚げる 川)に由来し、荷物を揚げる川の谷の意味の地名であると思われる。」とのことで、水陸ともに交通の要衝だったようで。

(http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html)

距離的によくわからないが、木津川の右岸の久米川が合流する地点付近に「麻宇田」という地名があり、「麻」が栽培されてたことによる地名のようで、また、布引山地の西側の山林原野で服部川の最上流域に位置する「阿波」は、「粟」を栽培してたことによる地名のようで。

(http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html)

行基はもちろん、行基プロジェクトやそれ以前の川を交通手段にしていた人々は、そのあたりのことは熟知していたんでしょうね・・・集団移動してきた人々、その人々を頼って移動したと思われる行基プロジェクトなど、足跡が見えるような。

それにしても、なぜ「布引山地」と呼ばれるかはわからず・・・滝などからも、瀬織津姫が関係しているように思えるんだが。

(http://www.kyoto-yamanokai.jp/stage_5_3831.html)

話は飛びますが、そういえば「三野王」と「善光寺」での検索をしたことがなかったような、と思い、検索すると、

| 伝説によると「白髯神社」は、白鳳時代に天武天皇が遷都を計画し、鬼無里に派遣された「三野王」と「小錦采女臣筑羅」らが、鬼門の守護神として猿田彦命を祭神とするこの社を勧請したのが始まり。 (http://www.asahi-net.or.jp/~MI5H-SKRI/nagano/date/n_nagano/nagano/kinasa/town/000729_route_406.html) |

と書かれたサイトがあり、「小錦采女臣筑羅」で検索すると「竹羅」「竹良」とも書き、「物部氏」のようで、やはり、と。

(http://mononobe.nobody.jp/jinbutu/mononobejinbutu.html)

| ●2009.12.08(Tue.) |

一昨日の法事の際、「欽明天皇、雨の下を・・・」とあったので、帰ってきてから検索したところ、「勅伝 第三十二」のようで、「佛教が流布した時代に生まれたことの有難さを説く。」とあった。

(元祖大師御法語:http://wiki.livedoor.jp/kyoseidb/d/%B8%E6%CB%A1%B8%EC)

(難値得遇:http://www.d7.dion.ne.jp/~choumei/001/hounen-shounin.htm)

そういえば法然についてあまり調べてなかったなぁとウィキペディアを見たら、父が美作国久米の押領使・漆間時国で母が秦氏とあった。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%84%B6)

(http://www.d3.dion.ne.jp/~tanjoji/oitati.htm)

2009.08.23分に書いた「漆部」と、「漆間氏」の関連が気になったが、「漆間氏は美作国の豪族で、稲飯命の後裔とされる」とあり、「漆部の祖神は三見宿禰」で「火明命から5代目とされている。」とのことで。

(漆部神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%86%E9%83%A8%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

「稲飯命」はウガヤフキアエズと玉依姫の2番目の子で、「新撰姓氏録」によると「新羅国王の祖」とされ、福井の「新羅神社」の御祭神のようで。

(稲飯命:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E9%A3%AF%E5%91%BD)

(福井県の新羅神社(2):http://www.shiga-miidera.or.jp/serialization/shinra/118.htm)

(白城神社:http://www.genbu.net/data/etizen/siraki_title.htm)

繋がるのかどうか、というのが気になるところで、「み熊野ねっと」さんの「三重県の熊野神社」に「室古神社」があり、「祭神は、豊玉彦命・熊野大神・稲飯命の諸説あり」とあることから、「瀬織津姫」との関連が伺えそうな。

(http://www.mikumano.net/zmie/kumano1.html)

「海人」というのもキーワードかと思うが、どうしてここまで隠すのかと・・・よほど不比等たちには不都合だったからだとは思うが、そう思うと余計に調べたくなりますね。

で、法然から少し離れてしまったが、母が秦氏ということで瀬織津姫については意識していたと思われ、「桜ヶ池」のことがその1例かと思われるわけで。

(http://www.asa1.net/siseki-meguri/koku150/5hamaoka.html)

(http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_plain?base=562&range=20)

(池宮神社:http://sakuragaike.com/)

となると、法然の師で、円空の最期を思い出すような「皇円阿闍梨」が気になり、「おひつを納める」ことで箱根あたりにそういうのがあったような、と。

「皇円」は「藤原北家道兼流(道兼の玄孫)で、父は三河権守藤原重兼」とのことで、関連ありそうですね。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%86%86)

で、「おひつを納める」のは、「箱根神社」の「湖水祭」で「芦ノ湖」のようで。

(http://asp.nihon-kankou.or.jp/14000/frm/ctrl?evt=ShowBukken&ID=14382ba2210132247)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

その「箱根神社」の御縁起を起草したのが「覚明」で、「西仏と名乗って親鸞や法然に帰依したとの説もあるが、伝承の域を出ない。」とのことだが、ひょっとしたら繋がるかも、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%9A%E6%98%8E)

| ●2009.12.11(Fri.) |

ML「西行辞典 第98号」が届き、うーん・・・と。

(http://www.mag2.com/m/0000165185.htm)

| いかにせんこむよのあまとなる程にみるめかたくて過ぐる恨を (岩波文庫山家集155P恋歌・新潮708番) どうしょう。来世は海人に生れ変るとしてそれまでの間、逢うことがむずかしくて過ぎる恨みを。 |

西行が「来世は海人に」生まれかわって逢瀬を願ったのは、瀬織津姫しかいないでしょ、と思った次第で、同じ思いを抱きつつ、円空や皇円は入水したのではないかと。

「海人」と瀬織津姫の繋がりの深さを感じるとともに、西行の想いが、そして同じ想いを抱いていた人々の気持ちが伝わってくるようで・・・恨むほどの愛しさ、西行は伝えられたのかな。

ん?「恨」は「恋しくば たずねきてみよ 和泉なる 信太の森の うらみくずの葉」の「うらみ」と同じかな?もしそうなら、「ウラを見る」ことと「恨」をかけているようにも思えるから、他にも伝えたいことが含まれているようで。

あ、俊成が「まづたづねみよ」としたのは、「禊」をする「御裳濯河」(五十鈴川)、すなわち瀬織津姫のことではないかと思われるわけで。

西行も「信太の森」の歌がありますね、

| 秋の月信田の杜の千枝よりも繁きなげきやくまなかるらん (秋の月がくまなくすべてを照らし出すごとく、信田の森の千枝よりも繁き恋の歎きを、自分はくまなく味わうことであろう。) もの思へば千々に心ぞくだけぬる信田の杜の千枝ならねども |

やはりそれは瀬織津姫のことなのでは・・・。

MLには、「御裳濯河歌合に加判した藤原俊成が歌合の奥に書きつけた歌」もあり、

「はちすひらけば」は、「蓮の花が咲いたら」ということであり、「悟りを得られたら・・・」ということにつながる、と書かれていて、「まづたづねみよ」と続くのは、「恋しくば たずねきてみよ」と似ているようで。

「恋しくば たずねきてみよ 和泉なる 信太の森の うらみくずの葉」で思い出すのは晴明だが、北家との繋がりなどから、晴明もまた瀬織津姫のことを知り、ウラ事情に詳しかったように思われるので、「何か」を伝えようとしているようで。

それらと繋がりそうに思えたのが、MLにあった「花山院」の歌で、

この歌と繋がる西行の歌が、

| 木のもとに住みけむ跡をみつるかな那智の高嶺の花を尋ねて (岩波文庫山家集120P羇旅歌・新潮852番・西行上人集追而加書・風雅集・夫木抄) 花山院が那智の滝に千日籠もって修行をなさったという庵室の跡を偶然にも見ることとなった。那智の山に咲く桜を見ようと思って入山したら、その桜は花山院が「花見る人」になったという草庵に咲いていたのである。 |

西行が花山院もまた瀬織津姫を想う人であったことを伝えているようで、花山院とともに過ごしたことのある晴明は、行基プロジェクトのような働きをなしていた時期があったのではないかな、と。

「高嶺の花」は「桜」で「瀬織津姫」のことで・・・うーん、花山院が中興した「西国巡礼」に行ってみたいですね、第一番札所が「青岸渡寺」だし。

(http://www.saikoku33.gr.jp/about/)

もし同じようなウラ事情をもって「坂東三十三所」や「秩父巡礼」が始まったのだとしたら、「西国巡礼」よりも伝承が多く残ってるかも・・・。

ま、「坂東三十三所」や「秩父巡礼」の札所、いずれも第一番は行基ゆかりのお寺で、他でも名前を見かけたし・・・やっぱり実際にお参りに行ってみないと、ということですね。

(日本百観音:http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/reikenki/index.html)

(坂東三十三所:http://www.bandou.gr.jp/)

(秩父巡礼:http://www.fudasyo.com/meguri/n_index.html)

| ●2009.12.13(Sun.) |

「海人たちの世界」を一応読み終えて・・・「稲飯命」と「ニギハヤヒ」はやはり繋がるかも、と。

尾張氏が「海人」から「開拓者」になった経緯が書かれていて、行基プロジェクトの足跡を見てると違和感のないことなんだが、「稲飯命」についてはあまり調べてなかったので・・・。

御祭神の名前の変遷について、「ホアカリ」がそもそも農耕神としての性格も持ち合わせていたのかもしれない、というような内容から、「ニギハヤヒ」は「大歳神」だったなぁと思い出して。

「住吉大社」の「初辰参り」で、最後にお参りするのは「大歳神社」でしたね。

(http://www.sumiyoshitaisha.net/calender/hattatu.html)

ということで、稲飯命=大歳神になるようで、ならば稲飯命の父・ウガヤフキアエズはスサノオかな、と。

ただ、「ホアカリ」は「ニニギ」の兄だったり、父だったりするあたりから頭の中が混乱して。

さらに「播磨国風土記」には、「ホアカリ」(長日子)が乱暴者で父「オオナムチ」が厭い、逃れようとしたところ、かえってひどい目にあった、という内容のことが書かれているそうで・・・。

うーん・・・と思ってると、今月「東海の神々をひらく」(第16回春日井シンポジウム)が発売されてて、読みたいなと思うものの財政難なので、サンタさんにすがりたい。(苦笑)

| ●2009.12.15(Tue.) |

2009.11.24分で、「頼朝の家臣・佐々木高綱により創建、本尊である阿弥陀如来は天竺月蓋長者が鋳奉った閻浮檀金の弥陀三躰の一躰」とされる島根「善光寺」から、「佐々木高綱」が気になってたところ、大山のパンフに名前があった。

「大山寺」にはお地蔵さまが多く安置されているようで、行基ゆかりの「利生地蔵」もあり、「佐々木高綱等身地蔵」もあるようで。

(http://www.daisen.jp/p/2/kodou/)

その像は、今津新田の開墾した「松南権兵衛」という人が安置されたようで、繋がりが気になったが詳しくはわからず・・・。

(http://db.pref.tottori.jp/HomePerson.nsf/DataPersonView/0DC27860D5924115492571140018954A?OpenDocument)

となると、佐々木高綱がさらに気になった・・・先日、和泉中央駅の古本屋さんで見た「万葉集」が、佐々木高綱の編集と書かれてたように記憶してて・・・記憶違いかもしれないが・・・。

検索では出てこなかったが、「仙覚」という天台宗の僧が、万葉集の校合・校本作成し、「萬葉集註釈」を完成させた、とあり、「仙覚」が「東国生れ(常陸国とする説がある)、豪族比企氏の出身であるとされる。」ということで「仙覚」が気になって。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E8%A6%9A)

比企氏と頼朝の関係から、佐々木高綱とも繋がりそうだし、秀郷の末裔であることや、比企氏は日置氏であるとも思われ、「秀郷流でも相模の波多野一族から出たという系図を記します」とされることにより、秦氏との繋がりも考えられ、「阿保朝臣系図」に繋がりが見られるようで、2009.12.01分に書いた垂仁天皇の皇子「息速別命」に繋がるようで。

(http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keijiban/hiki1.htm)

日置氏について、

| 日置はのちに幣岐、戸岐、戸木、部木、比企などとも書かれ、苗字、地名に残っている。後世は佐々木氏族、柘植氏族、大江氏族などと称するものもでてきた。 (http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~heki/documents/heki.htm) |

とあることから、繋がりが見えてきたような・・・「大江氏」は土師氏とも繋がりますね。

うーん、「日御崎神社の宮司は日置氏です。 この民は、武蔵にも流れています。」とあり、「秩父神社」にはかつて「日御碕神社」の祠があったそうで。

(渡来人研究会清談掲示板ログ:http://www.asahi-net.or.jp/~rg1h-smed/keijiban18.htm)

(秩父神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

ウィキペディアでは、「御碕神社」の社家は「小野家」となっているが、日置氏と繋がるということに?

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%BE%A1%E7%A2%95%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

上記の「渡来人研究会」さんの掲示板ログに、熊本に「疋野神社」があり、日置氏に繋がるようで・・・大歳神とウガノミタマとの子「波比岐神」が日置氏に繋がり、同じく2神の子「大山咋神」が秦氏に繋がる、ということのようですね。

(疋野神社:http://www.hikino-jinja.jp/annai_01.htm)

(疋野神社:http://www.genbu.net/data/higo/hikino_title.htm)

「波比岐神」というと「坐摩神」の1柱で、かつて2006.11.24(Fri.)分などで調べては迷宮に入り込んでいましたが。(坐摩神:生井神、福井神、綱長井神、波比岐神、阿須波神)

大阪・中央区の「坐摩神社」では、「神功皇后が坐摩神の御教により、白鷺の多く集まる場所に坐摩神を奉斎なさった」と御由緒にあり、「白鳥伝説」とも繋がりそうで、比企氏と「小碓命」が繋がるとされる由縁かと思われ、すなわち「鉄」の繋がりのようで。

(坐摩神社:http://www.geocities.jp/easyclub_choro/ajyo53.htm)

大歳神のもうひとりのヨメ「伊怒比賣」って、2009.11.01(Sun.)分で出てきてましたね、名古屋市西区稲生町「伊奴神社」で。

(http://www.inu-jinjya.or.jp/yuisyo.html)

ウガノミタマも瀬織津姫と思ってたので、パニクってます・・・が、このあたりが太子ゆかりの「中山寺」での疑問と繋がりがありそうな感じもして。

(http://kamnavi.jp/mn/kinki/nakayama.htm)

太子と佐々木高綱で思い出すのは「馬」で、疑問の「忍熊皇子」が陣取ったのも、「佐々木高綱」が「梶原景季」と先陣を競ったのも「宇治」ということで、先に森氏の著書を先に読むべきかな、と。

とりあえず調べたことを書いておこうと思いますが、佐々木盛綱・高綱兄弟の始祖伝承をもつ寺院は多いようですね。

(http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-6-01-02-03-03.htm)

<佐々木高綱ゆかりの寺院>

●上正寺(浄土真宗本願寺派・御本尊:阿弥陀如来):神奈川県茅ヶ崎市小和田2丁目

(http://members.jcom.home.ne.jp/joshoji-sohnen/annai.htm)

●三会寺:(高野山真言宗・御本尊:十一面観音)横浜市港北区鳥山町730

(http://whitemary.at.webry.info/200702/article_4.html)

●荘厳寺(法道仙人開基・高綱が多宝塔造営):兵庫県西脇市黒田庄町黒田

(http://www.kitaharima-hi.com/nishiwaki/30_shou.html)

など。

高綱の建立とされる松本市の「正行寺」は、松本城築城に際に石川氏の菩提寺として栗林村から移されたそうだが、徳川家康に仕えた「三河の旗頭」の一人・石川数正は、出奔して秀吉の元で和泉国・信濃松本を与えられたようで、興味深いな、と。

(石川数正:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%95%B0%E6%AD%A3)

(松本藩:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E8%97%A9)

松本市のサイトの「松本かるた・六九には 馬屋と蔵と 役所あと」に、正行寺のことが書かれているようだけど、サイトマップに「松本かるた」はあるものの、リンクが切れているようで・・・。

(http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sitemap/index.html)

「天白神社の稲荷」は「石川数正が信仰していた天白道場をこの地に開き、その鎮守神として八幡稲荷を勧請したと言う説もある」とのことで、家康などとの繋がりや出自などから、いろいろとご存知だったような。

(http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/tek/?p=322)

高綱から「全国の座間さん」というサイトにたどり着いたが、上記の「坐摩神」が関連しているのではないかと思われ、松本市に「座間さん」が多いとされるのも、高綱が、というか日置氏が絡んでいるからのように思われるが・・・。

(http://www.ne.jp/asahi/zama/nobi/toppage2.htm)

「特に無外流流祖辻月丹の太祖とされる佐々木四郎高綱・・・」とあり、合気道にも繋がるようで、合気道といえば出口王仁三郎と植芝盛平とのことをかつて書いたような・・・。

(http://www.bab.co.jp/hiden/dojyo/ken/ken16/ken16-03.html)

(辻月丹:http://www.microcebus.com/fudochi/cat11/cat15/)

(辻月丹:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BB%E6%9C%88%E4%B8%B9)

佐々木氏の祖が「日置氏」ならば、和弓の流派にある「日置流」とも繋がるのかも・・・。

日置流の祖とされる「日置弾正正次」の高弟の一人に「吉田重賢」がいて、「吉田氏は主家の六角氏と同じ近江源氏(佐々木氏)の一族で、源頼朝に従って活躍した佐々木定綱らの弟厳秀に始まる。」とのことで、繋がりそうですね。

(日置流:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81)

(日置流:http://www.town.ryuoh.shiga.jp/sightseeing/rekishi-kyudou.html)

あと、「滋賀県の蒲生が「合気」の生まれた土地であることは『植芝盛平の武産合気』において論証しておいた。」と書かれたサイトがあり、いずれも日置氏によるものかもしれないな、と。

(http://geocities.yahoo.co.jp/gl/baguamen/view/20061201)

「高綱は早い時期から東大寺再建を目指す重源に帰依していましたが・・・」とのことで、頼朝とも会ったことがあり、重源との関係で東北方面に出向いた西行との繋がりも、どこかにありそうな・・・今のところ「砥上ヶ原」だけだが、「とがみがはら」という読みや「葛」や「石上郷」が出てくることから、ニギハヤヒや物部氏らが関連しているような感じがしますね。

(http://blog.sasakitoru.com/200504/article_5.html)

(砥上ヶ原:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E4%B8%8A%E3%83%B6%E5%8E%9F)

「河竹黙阿弥」による歌舞伎白浪物の名作「青砥稿花紅彩画」に、「砥上ヶ原に身の錆を研ぎ直しても、抜きかねる…」とあり、「語呂合わせ」とされているが、「鉄」が関連してるのではないかと思われ、また本来は「禊」の場だったのでは、とも。

(http://homepage3.nifty.com/kurobe56/k5/kantan.htm)

横道にそれますが、出口王仁三郎が信仰していたという亀岡の「小幡神社」が気になる・・・。

(http://www.genbu.net/data/tanba/obata_title.htm)

訂正:万葉集に携わったのは「佐々木高綱」ではなく「佐々木信綱」でした、すみません・・・。

(http://manyo.web.infoseek.co.jp/sgm_hito_sasakinobutuna.html)

| ●2009.12.17(Thu.) |

「京都の歴史を足元からさぐる」を読んでて、付箋は貼ってるものの、どう調べていいのかに迷ってるような・・・。

先日読み終えた「海人たちの世界」も同様で、付箋を貼ったまま、PCの横に置いてあるんだが、気にはなるものの、行基プロジェクトとの繋がりを見出すための検索をするとなると、何がキーワードになるかがわからない、というような・・・。

なので、もう少し読み進んでから読み返し、検索しようかと思っているんだが、先日書いてたように、「東海の神々をひらく」が気になったりしてるわけで・・・。

ま、今のを読み終えたらゆーこにおねだりする予定だが、こうした迷いというのはめずらしいので、ちと戸惑ってたりするわけで・・・。

いやいや、とにかく読んでしまおう・・・と思いつつ、何で付箋部分を先に読み返そうとするんだ?私。(苦笑)

ちなみに、「海人たちの世界」で付箋を貼った部分を要約して引用させていただくと、以下のようになります。

| 1.船を導く神としての「大和神社」の神が「遣唐使」の際に祀られたのは、遣唐使の故郷が「大和」であるとする説は、「倭直氏」が「瀬戸内海航海の海導者の子孫」であるという説を見落としている、とされていること。(p85)

2.五島列島の豪族が出した「アワビ」の加工方法(作法)が、現在も守られていて、その作法について、天皇が詳細を知っていたのは何故なのか、ということ。(p104) 3.甚目寺に祀った仏像が「伊勢一志郡小野江甚目」にあったとする伝承は、甚目すなわち海人を生業とする人々が存在していた、とされていること。(p114) 4.捕鯨は「徐福」が伝えた、とされていること。(p164) 5.海人集団を支配下においたと思われる氏族が「ワニ氏」「尾張氏」、とされていること。(p191) 6.宣長以来の「尾張氏中央豪族説」が無稽な説ではない、とされること。(p252) 7.「開墾」の「墾」あるいは「治」が、「張」の字に当てられ、「尾張氏」になったのではないか、とされていること。(p265) 8.「古事記」ではホアカリはニニギの兄だが、「日本書紀」本文ではニニギの3番目の子とされ、そこに「尾張氏らの始祖」と註されていること。(p273) 9.新井氏は松前氏の「ホアカリ=太陽神」説を支持されている、ということ。(p279) 10.岐阜の「円満寺山古墳」出土の「三角縁神獣鏡」の「同笵鏡」が、岐阜「矢道長塚古墳」、愛知「東之宮古墳」、奈良「佐味田宝塚古墳」、京都「西車塚古墳」、兵庫「岡本ヘボソ古墳」からそれぞれ1面、京都「長法寺南原古墳」から2面出土している、ということ。(p291) |

1は先日書いたように「大和神社」を調べかけたままにしているもので、この神社については「京都の歴史を足元からさぐる」でも出てくるので、こちらを読み終えてから考えようかな、と。

2は海人と天皇の繋がりを示していると思われ、以前にその関係について書かれた本も読んだように思うんだが、天皇を養育した氏族に海人の氏族が多く関わっていた、という表れと思われ、ゆえに「草壁皇子」などが東海方面に居住されていたという伝承があるのでは、と。

3は紀氏との繋がりが考えられるほかに、かつて馬具が出土した古墳が一志郡にあったと思うので、「京都の歴史を足元からさぐる」でも出てくるかもしれないな、と。

4は徐福が大船団を率いて来たのだから、海人の人々もいたと思われ、その人々は先に移住していた人々と合流した可能性もあり、その繋がりを示しているのかも、と。

5は猪名川から東海へ向った「員弁氏」との繋がりもあるのではないかと推測しており、ゆっくり検索してみないと・・・。

それで繋がれば「物部氏」、「甚目」を「はだめ」とも読むことからならば「秦氏」、「はだめ」の「h」を抜くと「隼人」かも?・・・「京都の歴史を足元からさぐる」で、それらの氏族と繋がりが見えそうな部分があるんですよね、居住地が近いなどの。

6は5の繋がりがわかれば、自然と見えてくるような・・・。

7については何ともいえないような・・・。

8は頭を抱えている部分であり、9は同感だけど、松前氏や新井氏の著書をまだ読んでないので、読んでからでないと書けないような・・・。

10は氏族間の繋がりを示すと思われるが、検索でそのあたりが見えるのかどうかが不安でまだ検索しておらず、もう少し他のキーワードがあれば、と・・・。

ま、こういう感じです、はい。

| ●2009.12.18(Fri.) |

ちょこっとだけ検索するつもりが、用事を始めなきゃいけない時間ギリギリまで続けてしまい、なのにどうまとめればいいのかがわからないような・・・。

| [大和神社] 主祭神:日本大国魂大神・八千戈大神・御年大神 日本大国魂大神(倭大国魂神)以外の祭神については文献によって諸説あり、『神社要録』では左殿を須沼比神、『社家説』『元要記』では左殿を三輪大明神(大物主)・右殿を天照大神、『元要記一説』では右殿を稲倉魂神としている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%A5%9E%E7%A4%BE) [倭大国魂神] [国魂] |

とのことで、御祭神についてがよくわからないし、他の「大国魂神」を祀る神社を少し検索してみたところ、

| [生國魂神社] 大阪府大阪市天王寺区生玉町 主祭神:生島大神・足島大神、相殿:大物主大神 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%9B%BD%E9%AD%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE) [伊佐須美神社] [大國魂神社] [大國魂神社] [國魂神社] |

と、ありましたが・・・。

日本の国土の神。普通に考えれば、素盞嗚尊か大国主命。ここでも大国主命。 御年神は、大年神の息子だから、主祭神 大和大國魂大神=大年神ではないか。 とすると、八千戈大神は、通常いわれている大国主命ではなく、大年の父・素盞嗚尊か。 大年神=大物主神という説もあるし。謎だ。 (http://www.genbu.net/data/yamato/ooyamato_title.htm) |

同感です・・・。

原田常治氏は、大神神社の主祭神である大物主、上賀茂神社の主祭神である加茂別雷大神、熊野本宮大社の祭神である事解之男尊、大和神社の主神である日本大国魂大神、石上神宮の祭神である布留御魂、大歳神社の主祭神である大歳神(大歳尊)と同一だとされてるし・・・つまり全てがニギハヤヒということのようで。

お手上げ状態のまま、「大和神社」の左殿は「須沼比神」と「神社要録」にあるとのことで、「須沼比神」を検索すると、「神活須毘神:先代旧事本紀では「須沼比神」」とあった。

(http://www.dai3gen.net/izumo2.htm)

「神活須毘神」は「伊怒比売神」の父で、「伊怒比売神」と「大歳神」との子に「大国御魂神」がいたりするわけで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E7%A5%9E)

さらにややこしくなってしまった・・・が、さらに「水主(みずし)神社」(城陽市水主宮馬場)で、

| 崇神天皇の時代、豊鋤入姫命をして天照大神を倭笠縫邑に遷し、また淳名城入姫命をして、倭大国魂命ならびに山脊大國魂命を倭、山脊の二国に祭らしめたとする。 (http://kamnavi.jp/mn/kinki/mizumusi.htm) |

とあり、「山脊大國魂命」とは?と検索すると、「水主神社」の御祭神の1柱とし、「『先代旧事本紀』尾張氏系譜と同じである。」と書かれているサイトがあった。

(http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/kanntyuukeizu/11-1takedase.htm)

「水主神社」は東かがわ市大内町にもあるそうで、こちらでは御祭神は倭迹々日百襲姫となっているが、「彦火々出見尊説、火明命説、倭迹々稚屋姫命説、級戸神説などがある」ようで。

(http://www.genbu.net/data/sanuki/mizusi_title.htm)

倭迹々日百襲姫は瀬織津姫?

「水主(みずし)神社」(城陽市水主宮馬場)に「樺井月神社」があるそうで、

| 月読命を祭神とし古来より牛馬の神として崇敬されている。 大住には月讀神社が鎮座しているが、こ の水主神社の敷地に遷座したのは、木津川の渡しの両岸にあり、渡しの神としての性格上の相方にきたものと思われる。 大住の月讀神社、樺井月神社の旧社地、水主神社、水度神社、水度神社の旧社地である鴻の巣山の峯つづきにあたる大神宮山は一直線上にあり、夏至の日の日の出を指していると言う。 |

日置氏や秦氏が関連しているように思われ、「京都の歴史を足元からさぐる」では、「水主神社」についてはなかったように思うが、「月讀神社」のある「大住」については隼人との関連が書かれており、行基プロジェクトの一氏族と思われて関連ありそうなんだが、一層頭の中が混乱してて。

「(月読命を祭神とし)古来より牛馬の神として崇敬されている。」というあたり、気になる・・・。

さらに「水主神社」の「水主」は「みぬし」とも読めるようで、「みぬは水沼に通ずると思われる。」と書かれたサイトがあり、「三野」つまり「「美努」に繋がり、諸兄の父・「美努王」に繋がる可能性があるようで。

(http://tokyo.atso-net.jp/pukiwikip/index.php?%C8%FE%C5%D8%B2%A6)

「太田田根子」にも繋がるようなので、同じところをぐるぐる回ってるような・・・。

さらに、「水間」とも繋がりそうなので、行基ゆかりの貝塚の「水間寺」と繋がり、正成の祀る「みつはめ」、泰澄が祀った「ククリ姫」の共通点が見出されたように思えて。

(http://www.sysken.or.jp/Ushijima/Den-Higo.html)

また、「宮内庁にある異本阿蘇氏系図によれば、なんと科野(しなの)の国造と阿蘇国造とは「同根」の関係にあるという。」とのことで、すべてが「瀬織津姫」に繋がるということになりそうで。

ま、それらの論拠をすべて調べたわけじゃないから、鵜呑みにはできないけど、その説の元が「鵜飼」ならば信用できるのかも?

県犬養橋三千代もまた「間人」だったのかも?それを不比等は利用して軟禁した?

| ●2009.12.19(Sat.) |

「海人たちの世界」で、奈良の「大和神社」は倭直の祖「市磯長尾市」が奉斎したことを「古事記」から引用されており、その祖が海人の「槁根津彦(珍彦・椎根津彦)」なので、「椎根津彦」について調べようかと思いつつ、以前調べたことがあって、よくわからないままだったような、と。

で、「海人たちの世界」には、狭穂姫鎮魂のための相撲をとるために、出雲国から「野見宿禰」を連れてきたり、「天日矛」が播磨国にいた時に派遣されたのが「市磯長尾市」とあり、ちょっと気になって。

奈良「水口神社」の御祭神は「譽田別命」とされているが、「大和国神社神名帳」などでは「大水口宿禰命」(饒速日尊四世孫)とされており、神祭りの人が神として祀られる例に、「市磯長尾市」が「大和神社」の摂社「増御子神社」に祀られているとあった。

(http://kamnavi.jp/mn/nara/minakuti.htm)

「増御子神社」御祭神は「猿田彦大神」「天鈿女命」とされており、「水口神社」での「譽田別命」と「大水口宿禰命」同様、御祭神との関連が気になるところで・・・猿田彦も道案内したから?

(http://kamnavi.jp/as/yamanobe/ooyamato.htm)

栃木県大田原市中野内の「温泉神社」は、孝謙天皇の天平年間に大己貴命,少彦名命,市磯長尾市命を黒羽町大羽の高尾森に勧請。大同二年807に高尾森に神地を賜る。現在の地に移転したのは寛文八1668八月。」とあった。

(http://homepage.mac.com/toky/okami2/jinjya2/j25.html)

大己貴命、少彦名命とともに勧請されたということは、「市磯長尾市」あるいは名を伏せられた祖神が、それだけ重要な神と思われていたからなのでは、と。

| はじめに天照大神とともに大殿の内にまつられていた倭大国魂神とは、大物主神の夢告によって市磯長尾市にまつられることになった倭大国魂神ではなく、大物主神そのものではないのか。言い換えれば、そもそもの倭国の地主神としての倭国魂神とは大物主神であった、ということになる。それがいま市磯長尾市の祭る神によって、大物主神は倭国魂神の地位から追われたのだ。 (http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/dust/jinm/jin2.htm) |

とされたサイトがあった・・・そのあと、「神武と珍彦は従兄弟同志なのだ。」とされてますね。

(http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/dust/jinm/jin3.htm#15)

さらに、媛蹈鞴五十鈴媛命の兄・天日方奇日方命が阿田都久志尼命であることから、「親元の摂津国で大山祇神を祭る三嶋溝杭耳も吾田隼人かもしれず、そうだとすると神武はここでも吾田の女に娶ひたことになる。」とのことで、以前調べた時の謎が1つ判明したかも。(2008.07.07、2008.10.30分など)

天日方奇日方命=櫛御方命=鴨主命で、三輪君・鴨君の遠祖であり、神武に降伏したほうの弟磯城「黒速」である、ということになるようで。

2008.07.07分で、「阿太賀都健御熊命神社」について調べてて、「祭神・御熊命は、天穂日命の子」とあり、阿太賀都健御熊命がフルネームなら、天穂日命も吾田隼人ですよね。

(http://www.genbu.net/data/inaba/mikuma_title.htm)

2008.10.25分の、春日井市牛山町の「牛山天神社」の御祭神「吾田片隅命」は、「和爾坐赤阪比古神社」の御祭神と同じで和爾部の祖神・・・ワニ氏はのちに大神朝臣となり、「宗形朝臣も大神氏の同祖」とのことで、いずれも吾田隼人に繋がるということですよね。

(牛山天神社:http://www.gld.mmtr.or.jp/~hiroh/fudoki/tenjinsya.htm)

(和爾坐赤阪比古神社:http://kamnavi.jp/as/yamanobe/waniaka.htm)

「吾田片隅命」を祀る神社にある博多の「櫛田神社」って、かつて調べたような・・・あ、2008.10.27分にあった。

(櫛田神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AB%9B%E7%94%B0%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82))

「櫛田神社」の摂社「石堂神社」には、「吾田片隅神」以外に「多紀理比賣神」「狭依比賣神」「多岐都比賣神」が祀られている、ということは、つまり「宗像三神」も「吾田隼人」と繋がる、ということのようですね。

(http://averse.hp.infoseek.co.jp/kan/ka001.html)

博多の「櫛田神社」で、「大幡大神(大幡主命)は伊勢国松坂の櫛田神社から勧請した神とされている。」がちと気になり、松坂の「櫛田神社」を拝見して。

(http://kamnavi.jp/ym/miekusida.htm)

「大若子命」の別名が「大幡主神」のようで、「大若子命をお祭りしてある神社」として松阪市小阿坂町の「阿射加神社」があり、御祭神が「猿田彦神」とのことで「市磯長尾市」と同じ?と。

(野芥櫛田神社:http://www.fukuoka-monthly.com/see/shrine/nokekusi/nokekusitop.html)

(大幡神社:http://www.genbu.net/data/sado/oohata_title.htm)

「大若子命」の先祖「天日別命」は度会氏の祖神だそうで、先住の「伊勢津彦命」を追い出した神のようで、天日鷲命と同神のようですね。

(http://www.harimaya.com/o_kamon1/seisi/syake/s_wata.html)

(http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02107.htm)

「(伊勢の)国の主は、阿倍志彦の神、伊勢津彦の神、天津神と変遷しているのが伺われる。」とのことで、伊勢津彦はニギハヤヒと思っていたんだが、度会氏の祖神「天日別命」に追い出されて東国へ移った?

(http://kamnavi.jp/ym/hiboko/mieanasi.htm)

うーん・・・「大若子命」の軍は大伴・物部氏の軍を率い、椎摺彦軍の援護に加わったとみられ、そこにサルタヒコの後裔もいたようで・・・ならば、久比岐国の「倭直を祖とする一族」は椎摺彦軍なのかな、と。

(http://pc-qqbox.com/kodaishi/abiko4.htm)

大若子命軍が倒した阿彦軍の「阿彦の先祖東条彦を阿彦一族が東条照荒神と称して尊崇し、之を神として祭る新川郡布勢山中にある神社に対しては、返って此の神の神階を昇格させ・・・」とあるが、検索ではわからなくて。

「阿彦が建立した越の一の宮も無造作に廃棄されたわけでは無い。阿彦の奉信したのは少なくとも同根の神道であったから、此の御神体も疎略に取扱うわけには行かない。そこで神を水口に移動して小さな祠を新設し、之を祭らせたと伝えられて居る。」ともあるが・・・。

(http://pc-qqbox.com/kodaishi/abiko10.htm)

あと、博多で「大若子命」が祀られていることについて、「朝鮮半島の白村江の戦い(663年)で唐に破れた日本が九州防衛のため全国から防人を集めた際、おそらく伊勢の国から行っていた防人たちが、戦いの神様である大若子命の神をお持ちしたと考えられている。」とのことだが・・・。

(http://www.pref.mie.jp/KIKAKUK/HP/magazine/no15_topic01.htm)

結局、「市磯長尾市」については調べきれないまま時間切れとなり、何をしてたんだろう、と。

| 海人と隼人は神武と珍彦が同道して倭国へ入った。宗像の海人は葛城山麓に宗像の子神、味鋤高比古根神を賀茂神として祭った葛城国造である。後にその一部は吾田隼人が国造の山背国の葛野へ移って山城賀茂となった。それは言い換えると、「神武東征」の名において語られた奈良の倭国を構成する諸族の「謂れ比古物語」であるにすぎない。神武の倭国、それは海人と隼人の国だった。 (http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/dust/jinm/jin3.htm) |

とあったが・・・。

ん?安日彦(阿彦)と大彦命が同系の一族?とすると、「阿彦の乱」や大若子命の平定って、本当にあったのかな?

(http://accord.at.infoseek.co.jp/BIGLOBE/WADA/nip03553.htm)

「(菅原是善卿が)伊勢神宮の渡会春彦に託して、外宮の豊受大神に祈願され、誕生されたのが道真であった。その縁で数十年間の子守役をした。」とのことだし。

(文子天満宮:http://www.kadode.com/ayakotenmangu.htm)

「阿彦の乱」で大若子命が「御祭神の霊夢を受けられ、陣所の四方に祠を建て天神地祇を祀り戦勝を祈願」したという「姉倉比賣神社」があるようだが・・・ここに書かれている「伊須流伎比古」について、2008.10.06分で調べたことがあったけど、それもいまいちよくわからなかったような。

(姉倉比賣神社:http://www.genbu.net/data/ecyu/anekura_title.htm)

阿彦は「出雲勢力の越中侵攻の先兵」だったようで、「地元豪族の日置神」がいたようで、どうなってたんだろうかと・・・「阿彦の乱」などが書かれている「喚起泉達録」は享保16年(1731)の成立、とのことで、うーん、と・・・。

(http://www.ctt.ne.jp/~okamura/)

(喚起泉達録:http://www.katsurabook.com/tablecloth/books-shiryou.html)

頭がウニ・・・。

| ●2009.12.21(Mon.) |

ML「西行辞典第100号」が届いた・・・100号ってすごいですね、おめでとうございます&いつもありがとうございます・・・と、ここで書いても、なんだが。

その100号に、「むなかた」とは「むまかた=馬形」のことで、「木や神で馬形のものを作って神馬の変わりとして神前などに奉納していました。」とあって。

現在の「絵馬」の元となるものかと思われるのですが、「むなかた」というと「宗像」を思い出し、先日の城陽市の「樺井月神社」での「月読命を祭神とし古来より牛馬の神として崇敬されている。」ことや、「牛滝山」への「牛」を連れての「大威徳寺」参りなどに繋がりそうな感じがして。

つまりそれは、19日の「宗形朝臣も大神氏の同祖とのことで、いずれも吾田隼人に繋がる」ということにも関連があるのでは、と。

| 里人の大ぬさ小ぬさ立てなめてむなかた結ぶ野邊になりけり (岩波文庫山家集222P神祇歌・新潮1008番・西行上人集・山家心中集・夫木抄) |

「大ぬさ小ぬさ立てなめて」ということは、結界なのかも?

(http://www.dai3gen.net/izumo3.htm)

で、「西行作とは信用できない」という歌もいくつかあるようで、

| 佐佐木信綱氏が岩波文庫山家集に採録したのは、西行歌である確証は無いと認めた上で、この歌が西行歌として広く人口に流布していたという、そのことによってのみでしょう。 「象潟や桜の波に・・・」歌も西行作とは認めがたいものです。でもこの歌は芭蕉が引用しているほどですから、今日伝わっているもの以外の、何かしらの伝本があったのかも知れません。 |

とあり、芭蕉が引用したのは「桜」の歌ゆえかと思われるが、それにしても佐佐木信綱が「山家集」も編集されているというのも興味深いもので、「車折神社」や「広隆寺」などにいたという、同時代の「富岡鉄斎」のように、何か気づかれていたのかも、と。

| [佐佐木信綱] 明治5年6月3日(1872年7月8日) - 昭和38年(1963年)12月2日 日本の歌人、国文学者。正六位勲六等文学博士。息子の佐佐木治綱も歌人。同じく歌人の佐佐木幸綱は治綱の息子。 古典文学の研究や註釈、復刻にも力を尽くし、更級日記の藤原定家写本の綴じ違えの発見などに業績を残した。岩波文庫『新訓・万葉集』、『新古今和歌集』等の編者。万葉集の諸写本を結集した「校本萬葉集」の編集にも尽力した。 [校訂・編纂] 新訓万葉集 上下 岩波文庫 1927 白文万葉集 上下 岩波文庫 1928 新撰山家集 西行 岩波文庫 1928 新古今和歌集 岩波文庫 1929 金槐和歌集 源実朝 岩波書店 1930 藤原定家歌集 岩波文庫 1931 校本万葉集 第1-10 岩波書店 1931-32 梁塵秘抄 後白河天皇 岩波文庫 1933 列聖珠藻、紀元二千六百年奉祝会 1940 歴代天皇の御製集、「聖徳餘光」辻善之助著と2冊組。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%BD%90%E6%9C%A8%E4%BF%A1%E7%B6%B1) |

で、続いて「西行辞典第101号」が届き、

(岩波文庫山家集154P恋歌・新潮693番) 自分は、磯に波が荒れている時には浦回で水にくぐって漁をする里の海人のようなものだ。 |

とあり、「恨は浦回=うらみ=浦の周り、浦の湾曲した所と「恨み」を掛け・・・」とのことで、2009.12.11分で「西行辞典 第98号」から引用させていただいた歌も、やはりそうなのかも、と。

うーん、「被くは、頭からすっぽりと被ること、とともに、責任を取らされる事、騙されること、という意味もあります。」と書かれていて、それが「水にくぐって」ということならば、業平は御祭神も神域も乗っ取られたことを、「騙され」てしまっている現状を、言わんとしていたのかも?

そうすると、歌の原文が気になったりするんだが、ひらがなでさえ読み間違えることがある私が、漢字ばかりの歌が解釈できるはずもなく、こうして引用させていただくしかできず・・・。

上記の歌の次にある、「宇治川の早瀬おちまふれふ船のかづきにちかふこひのむらまけ」(岩波文庫山家集198P雑歌・新潮1391番・夫木抄)も、「宇治川」の歌なので、瀬織津姫への想いなのかもしないなと気にはなるんだが・・・。

ただ、それが読み取れる歌であったならば、西行は追われる身になっていたかもしれないので、「御裳濯河歌合」に加判した俊成のような、わかる人にしかわからない、という文字使いをしていたかも、とも。

やはり佐佐木信綱氏も気づいたのかも・・・。

| ●2009.12.22(Tue.) |

森氏の「京都の歴史を足元からさぐる」が読み進めずにおりまして・・・「ミマキイリヒコ」と「タケハニヤスヒコ」がどうも気になって、これをまず調べないと頭に入らないかも、と、検索を始めてしまって。

「鴨着く島」さんのサイトによると、東征の第一波がいわゆる「神武天皇」で(投馬国王統)当主は「タケハ二ヤス・アタヒメ」、第二波が「祟神天皇」すなわち「ミマキイリヒコ」、そして第一波の前にヤマト入りしたのが「カモタケツヌミ」で、「山城国風土記逸文によると、東遷を果たしたカモタケツヌミは神武天皇の東征に先立って葛木(葛城)山麓に定住」し、のちに「そこより漸くに遷りて、山代の国・岡田の賀茂に至り給い」とのことで、ナットク。

(http://kamodoku.dee.cc/tousensetuwa4.html)

検索して上記サイトを読み終えるのにほぼ半日かかったけど、これで続きが読めそう。(苦笑)

著書に、「祝園神社」のお祭りが、タケハニヤスヒコ鎮魂のためのものに思われるとされていて、どこのサイトで拝見したのか忘れましたが、「乱」が起こったとされる日数があまりに少なく、暗殺されたことを隠すために「乱」としたように思われ、私も鎮魂のためのように思った・・・。

[タケハニヤスヒコ関連]

祝園神社(http://kamnavi.jp/it/kinki/houzono.htm)

祝園神社(http://www.norichan.jp/jinja/hitokoto2/hafurizono.htm)

畝尾坐健土安神社(http://kamnavi.jp/as/asuka/uneohani.htm)

畝尾坐健土安神社(http://www.norichan.jp/jinja/renai/unebitaketsuchiyasu.htm)

山城町商工会(http://yamashiro.kyoto-fsci.or.jp/guide/saijiki.html)

三井寺>連載>新羅神社考>新羅神社(http://www.shiga-miidera.or.jp/serialization/shinra/128.htm)

余談になりますが、ワケイカヅチが葛野の松尾大社にも祀られている理由として、「カモタケツヌミに象徴される南九州航海(鴨)族が、秦氏族が半島から到来する際に、その船運と道案内を担当した所縁によるもの、と筆者は考えている。血縁関係にもなったということだろう。」とあり、これまたナットク。

(http://kamodoku.dee.cc/jinmuki.html)

さらに「鴨族と出雲族」に、

| 「アタ」は「阿多(地方)」、「タケ」は「武(建)」で南九州地域、そして「カモ」は何度も考証した「南九州航海民」であれば、スサノオの孫に当たるアジスキタカヒコネ・ヤエコトシロヌシは南九州に居たのではないかと考えてもおかしくはない。少なくとも非常に関係のある立場にあったとしてよい。 (http://kamodoku.dee.cc/katuragitihou-no-kamogami.html) |

とのことで、「アジスキタカヒコネはカモタケツヌミと同一人物ではないかとも考えられる。」とも。

すなわち、「ニギハヤヒ」ということだな、と。

余談:「祝園神社」の「祝」は、ハフリと読む場合に「羽振り」との関連が、「イハイ(イワイ)」と読む場合に「伊波」「伊波比」「イワレ」や「忌(斎)」などの関連が気になるところで、お祭りの所作がそのヒントとなるのかも、と。

「鎮魂」を思わせるような感じもしつつ、さらに奥があるような気もして・・・。

| ●2009.12.23(Wed.) |

ML「西行辞典 第102号」が届き、連日ありがたく思いつつ拝見してまして。

今回の歌の中に、「吹く風に露もたまらぬ葛の葉のうらがへれとは君をこそ思へ」があり、ちと検索してみたら、けっこうあるんですね、「葛」の歌が。

(http://www2.mmc.atomi.ac.jp/web01/Flower%20Information%20by%20Vps/Flower%20Albumn/ch5-wild%20flowers/kuzu.htm)

「古今集」の「あき風の 吹うらかへす くずのはの うらみても猶 うらめしき哉」(平貞文)や、「新古今集」の「神なびの みむろの山の くずかづら うら吹きかへす 秋は来にけり」(大伴家持)、「人しれず くるしき物は 忍ぶ山 したはふくずの うらみなりけり」(藤原清輔)、「くずのはの うらみにかへる 夢のよを 忘れがたみの 野べの秋風」(藤原俊成女)が、西行の歌に近いように思い、気になった。

「信太森葛葉稲荷神社」に歌碑がいくつかあり、そのうちの1つが和泉式部の「秋風はすこし吹くとも葛の葉のうらみがほにはみへじとそおもふ」で、その返歌?赤染衛門が詠んだのが「うつろはでしばし信太の森を見よかへりもぞする葛のうら風」で。

訳は「心を移さないで、もう少し信じて待っていてはどうですか。和泉の信太の森の葛の葉は3枚のうち2枚は裏返っている様に前和泉守道貞様も風が吹いてふらっと貴女のもとに帰ってくるかもしれませんよ。」と。

(http://home.cilas.net/~jikan314/shinkokinwakashu/kanbetu/18/1820.html)

たしかにそういうこともあるかもしれないけど、ふらっとよそへ帰ってしまいそうな意味も含んでいるような感じがしなくもないので、「前和泉守道貞様」以外のことで詠んだ歌なのかもしれないなと、芭蕉の「葛の葉のおもて見せけり今朝の霜」でなーんとなく思ったりして。

赤染衛門が「大江匡衡の妻 藤原道長の娘倫子とその子上東門に仕えた。」というあたりに事情を知る機会があったようにも思え、別に伝えたい何かを含めての歌のように思えたりもするんだが、そのヒントが「和泉の信太の森の葛の葉は3枚のうち2枚は裏返っている様に」という部分かな、と。

それが一昨日の「被く」や「水くくる」に通ずると、歌人の間では暗黙の了解となっていたのかも?とウラ読みしてみたが、確証はないわけで・・・。

うーん、ウニだ、頭が。和珥氏がようわからん・・・。

崇神紀に「武埴安彦」の謀反を和珥臣遠祖「彦国葺」が討伐、仲哀天皇の崩御後、「武振熊」(和珥氏)が将軍として「忍熊皇子」の反乱軍を討伐、とある・・・が、先日の「阿彦の乱」や大彦命、阿倍比羅夫、坂上田村麻呂らによる平定などと同様に、本当にあったことなのか?と。

(和珥氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%8F%A5%E6%B0%8F)

(古四王神社:http://www.niigata-u.com/files/ngt02/koshio01.html)

「京都の歴史を足元からさぐる」によると、合戦に際して武埴安彦が彦国葺に「どうして汝は(ミマキイリヒコ側として)出兵したのか」と問いかけてる、とあって。(p71)

和珥氏の祖は天足彦国押人命とされているが、「和爾坐赤阪比古神社」では宗像氏の祖でもある「吾田片隅命」(事代主神→天日方奇日方命→建飯勝命→建甕尻命→豊御気主命→大御気主命→阿田賀田須命)とされていて。

(http://www.norichan.jp/jinja/benkyou/akasakahiko.htm)

(http://kamnavi.jp/as/yamanobe/waniaka.htm)

天日方奇日方命は19日分にあるように、天日方奇日方命=櫛御方命=鴨主命で、三輪君・鴨君の遠祖であり、神武に降伏したほうの弟磯城「黒速」と。

つまり、「神武東征に先立って葛木(葛城)山麓に定住」した「カモタケツヌミ」の後裔かと。

「宇治神社」の御祭神・菟道稚郎子の母は和珥臣祖の日触使主の女 ・宮主宅媛(『先代旧事本紀』には物部多遅麻連の女・山無媛)とあって。

(宇治神社:http://kamnavi.jp/yamasiro/ujisha.htm)

「宇治神社」と二社一体とされた「宇治上神社」では、菟道稚郎子は応神天皇、仁徳天皇とともに祀られているだけでなく、「京都の歴史を足元からさぐる」によると、「宇治市史」には母・宮主矢河枝比売(宮主宅媛)や、忍熊皇子も祀られている、ということのようで。(p51)

(宇治上神社:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

天足彦国押人命の父は欠史八代の1人とされる「孝昭天皇」で、母は「世襲足媛命」とされていて、「世襲足媛命」について

| 『古事記』では尾張連祖奥津余曾の妹である余曾多本毘娘。『日本書紀』本文では尾張連祖瀛津世襲の娘である世襲足媛である。なお『日本書紀』第1の一書での皇后は、磯城県主葉江の娘である渟名城津媛、第2の一書では、倭國豊秋狭太媛の娘である大井媛。 (天足彦国押人命:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E8%B6%B3%E5%BD%A6%E5%9B%BD%E6%8A%BC%E4%BA%BA%E5%91%BD) (世襲足媛:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E8%A5%B2%E8%B6%B3%E5%AA%9B) |

とのことで、ニギハヤヒの後裔と思われ、古事記では「曾」の文字が使われていることや、『日本書紀』第1の一書にあるという「磯城県主葉江の娘」の「磯城県主」は、「山城国風土記逸文」の賀茂建角身に繋がりそうで、「隼人」と思われるんだが・・・。

「鴨着く島」さんのサイトに、

| 投馬国王統(第一次大和王権)は以上のように第二次の「大倭」東征こと「祟神東征」によって排除されたが、では祟神王朝はずっと続いただろうか。答えは否であり、私見ではカゴサカ王・オシクマ王まで続くが、「新羅征伐」をめぐって仲哀天皇が変死したあと、応神天皇から再びクマソ系つまり南九州系の王統が始まるようである。

(http://kamodoku.dee.cc/kumaso-hayato-6.html) |

とのことで・・・「枚岡神社」のように、のちに「軒を貸して母屋取られる」ことになったのを考えれば、和珥氏周辺のことも「日本書紀」では改竄されているのかもしれないが。

ずっと気になってた太子が「忍熊皇子」鎮魂供養の為に建てたとされる「中山寺奥院」、物部守屋が中臣勝海とともに祀られている「四天王寺 願成就宮」、鎮魂供養されるべきだったのは、氏族をすりかえられた中臣勝海だったのかも?とも思えたりして。

(中山寺奥院:http://kamnavi.jp/mn/kinki/nakayama.htm)

(四天王寺 願成就宮:http://kamnavi.jp/mn/osaka/sitenouji.htm)

「願成就宮」について、「摂津名所図会には、『太子堂の後ろにあり。今参詣の者、守屋の名をにくむや、礫を投げて祠を破壊す。寺僧これを傷んで熊野権現と表をうつ。』とある。」とのことだが、「熊野権現」としたのは「礫を投げ」させないためだけではないのでは・・・。

で、「京都の歴史を足元からさぐる」p33で

と、万葉集3236を引用されていて、「滝(岡?)の屋」は「禊」をする場所だったのだろうとされており、「瀬織津姫」との関連は「風琳堂」さんのサイトの「柿本人麻呂の左遷」のところに書かれていて。

(千時千一夜 ──瀬織津姫&円空情報館:http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_tree?base=135&range=20)

そのあと「京都の歴史を足元からさぐる」p59に、「滝(岡?)の屋」と思われるあたりの「巨椋湖」の東部には、「道守氏」や「宇治氏」が住んでいた、とされており、右京区で発見された「蔵骨器」に「前誓願物部神 八継孫宇治宿禰」の文字があったことを書かれていて。

「新撰姓氏録」に「宇治宿禰」が「饒速日命六世孫伊香我色雄命之後也」とあることから、「物部神」は「ニギハヤヒ」ではないかとされているが、「旧事本紀」に「武埴安彦命 岡屋臣等祖」とあることを挙げておられ、「岡屋臣」に関する記述はないそうだが、「道守氏」や「宇治氏」に繋がるのかも、と。

「道守氏」について検索すると「大依羅神社」がヒットし、

| 祭神の建豊波豆羅別命は開化天皇と葛城垂見宿彌の女タカヒメとの間に生まれ、道守臣、忍海部造、御名部造、稲羽忍海部、丹波之竹野別、依羅阿毘古等の祖であると言う。 依羅安孫氏は住吉三神の祭の神主とされている。 依羅連は日下部宿彌と同祖、彦坐命の後、百済人素彌志夜麻美乃君より出づる、また饒速日命十二世の孫懐大連の後とあり、 さまざまな系統があったようである。 (http://kamnavi.jp/it/kinki/ooyosa.htm) |

とのことで、やはりニギハヤヒに繋がる伝承もあるようで・・・あ、「阿彦」とも繋がる?「宇治氏」は越前国の足羽郡に移住・開拓したそうだし。

「大依羅神社」が「毘沙門の宮」と言われてたということと、「古四王神社」では「古くは毘沙門天像を御神体としていた」というあたり、瀬織津姫に繋がりそうだが。

建豊波豆羅別命は丹波の「竹野神社」の境内社「齋宮神社」にも祀られているようで、「竹野神社とは何でもない、籠神社のことであるかも知れない。」とあるので、やはりニギハヤヒに繋がりそうな。

(http://tokyo.atso-net.jp/pukiwikip/index.php?%C2%E7%B3%A4%BB%E1)

で、「忍海部」といえば「飯豊青皇女」を思い出すのだが・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E8%B1%8A%E9%9D%92%E7%9A%87%E5%A5%B3)

引用されてた「万葉集3236」に戻りますが、「皇神に 幣取り向けて」は「石田の社」の「天穂日命神社」とあり、「皇神」を「須馬神」と書かれていたのが気になって検索してみた。

(石田の社:http://achikochitazusaete.web.fc2.com/manyoukochi/kyoto/iwata.html)

(天穂日命神社:http://www.geocities.jp/engisiki/yamashiro/html/020504-01.html)

が、用例から

| 起源的には港や山など地方的な小さな区域を領する神をいうものであったのだが、それがやがて、日本の国土を領する天皇を指すようになったものであろうと考えられる。 スメラミコトとなると、これが人格的なものに転化するわけである。 (http://www3.kitanet.ne.jp/~nihirata/20070709.html) |

とあって、書き方も様々なようで。

| (巻七、 894) 「皇神」→「皇神」 (巻七、1230) 「須賣神」→「皇神」 (巻十三、3236)「須馬神」→「すめ神」 (巻十七、3985)「須賣可未」→「すめ神」 (巻十七、4000)「須賣加未」→「すめ神」 (巻二十、4408)「須賣可未」→「須賣神」 |

「須賣神」とも書くことから、「天宇須賣神」の略のように思えたり・・・「天宇須賣神」も「和魂」「荒魂」があるんですね。

(佐那神社:http://kamnavi.jp/en/mie/sana.htm)

ということで、やはり森氏の著書は付箋を貼った箇所を読み返してばかりいて、検索もズレてるような・・・。(苦笑)

| ●2009.12.25(Fri.) |

風琳堂さんのブログで「彦山信仰圏の二つの瀬織津姫祭祀──汐井社と瀬成神社」があり、「汐井社」が福岡県上座郡杷木町(現:朝倉市杷木町)松末ということで、な〜んとなく見たことのある住所だなぁ、と。

(http://blogs.yahoo.co.jp/tohnofurindo/archive/2009/12/23)

行基ゆかりとされる「普門院」が、朝倉市杷木(旧朝倉郡杷木町)志波にあり、「本尊の十一面観音菩薩像は奈良時代の亀神元年(724)に行基が作ったとされる。」と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%96%80%E9%99%A2_(%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%B8%82))

(http://www.educ.pref.fukuoka.lg.jp/bunka/cgi-bin/detail/detail.cgi?number=150)

ちょっと離れてるけど、御本尊が十一面観音ということで、関連がありそうな・・・。

繋がりを探せないかなと「汐井社」で検索すると、以前「牛」関係で拝見したことのあるサイトがヒットし、福岡県みやま市瀬高町文広(矢部川堤防東下)の「潮斎(しおい)神社(朝妻神社)」、御祭神は「瀬織津彦姫神、瀬織津姫と奈良平安時代に追祀された豊玉比古、瑞玉比売神」とのことで、ん?と。

(http://www.geocities.jp/bicdenki/newpage65.htm)

(http://blogs.yahoo.co.jp/ruriironohahasama/folder/466607.html)

矢部川堤防下にあるという「地の神様」にも、「カッパ像」があるんだなと気になったが、いずれもそれ以上はわからず・・・。

「朝妻神社」で検索したところ、町名でヒットしたのが兵庫県加西市朝妻町で、「隠れキリシタンの地蔵石仏」があるとか。

(http://yama-aso2.web.infoseek.co.jp/tanbou/asazuma.html)

「麻佐ツ麻=朝妻、佐備=佐味。」とあるのも、物部氏等との繋がりを感じさせるようで。

(http://asuka.huuryuu.com/kiroku/teireikai-9/teireikai9-repo2.html)

「寺脇は、木津川上流の右岸に位置する。地内の北側に大きな池がある。その周辺の地名を朝妻という。」とあり、2009.12.01分の「阿保親王」や「鉄」で繋がりそうで。

(http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html)

また、「朝妻祭」でヒットしたのが、「徐福」を祀る京都府与謝郡伊根町の「新井崎神社」の祭礼で、「近江の朝妻や大和の朝妻と繋がりがあるとも言われる。」とあり、御祭神は「事代主神・宇迦之御魂神とされているが、元三宝荒神を祭り、現在地区の住民は徐福を祭るとしている。」とのことで。

(http://www.geocities.jp/k_saito_site/album10.html)

上記にある「大和の朝妻」はかつて2001/11/09分で調べたことがあり、御所市の「北窪遺跡」は、

| 調査地周辺の御所市北窪・林・伏見・朝妻地区には、小規模な後期古墳が広範囲に点在することが知られており、南方には渡来系氏族である朝妻氏によって7世紀後半に創建された朝妻廃寺、南西には昨年度に発掘調査を実施し、古代の役所的施設である可能性が指摘できる西北窪遺跡が所在する。 (http://www.kashikoken.jp/from-site/2001/kitakubo.html) |

とのことで、金工集団「朝妻氏」と秦氏の繋がりが気になってて。

(http://www.nunato.com/nara2-17.htm)

(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/tonde2.htm)

「近江の朝妻」ですが、城跡は現在の「中島神社」の社地という「朝妻城」が、米原市(米原町)朝妻筑摩にあったようで、近くの「朝妻神社」に「空堀」がある、とのことで。

(http://www.geocities.jp/ikomaihyogo/siga/asazuma.html)

その「朝妻神社」も、風琳堂さんのブログの福岡県八女郡の「釜屋神社」のような位置関係のようで、「河口にある朝妻公園のある天野川をはさんで、南には朝妻神社(米原町朝妻)、北には蛭子神社(近江町世継)があり・・・」とあった。

(http://www.h3.dion.ne.jp/~kyujitu/biwakosanpo/biwako6/biwako6-3.html)

あ・・・「朝妻神社」に「宝篋印塔」があるようで、それが「彦星塚」で「星河皇子の墓」のようですね。

(http://www.ne.jp/asahi/folk/collage/saijiki0701.htm)

「筑摩」という地名を検索すると、米原市朝妻筑摩は古代には朝廷の「筑摩御厨」があったそうで、他には長野県に「筑摩」があるようで、移動した氏族による繋がりがありそうな感じが。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%91%A9)

「朝妻城」の近くと思われるところに「筑摩神社」があるようで、御祭神が御食津大神・宇迦乃御魂神・大年神で何かありそうな・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%91%A9%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%B1%B3%E5%8E%9F%E5%B8%82))

(http://www.ex.biwa.ne.jp/~nabekama/historic.html)

米原市顔戸の「日撫神社」は「朝妻庄内11ヶ村の大社」だったそうで、

| 「神祇志料」では「新撰姓氏録を案ずるに、山田造火撫直ありて、共に後漢霊帝4世の孫阿知使主の族也と云う、之によれば、ニ氏の俗或は此地に居る者、其の祖先を祀れるか (http://www.shiga-jinjacho.jp/ycBBS/Board.cgi/02_jinja_db/db/ycDB_02jinja-pc-detail.html?mode:view=1&view:oid=1044) |

とされており、「阿知使主の族也」と神功皇后との関連など、いろいろと気になりますね。

福岡県久留米市朝妻町近辺に「筑後国府跡」があったようで、近くの「味清水御井神社」に「朝妻の清水」があるようで、高良大社の川渡祭「へこかき祭」は「毎年6月1日の早朝、この味水御井神社の清水での禊から始まります。」とのことで、瀬織津姫に繋がりそうな。

(http://www.st.rim.or.jp/~komatsu/chikugo.html)

(http://blog.baliyoka.net/archives/50554697.html)

(味水御井神社:http://www.genbu.net/data/tikugo/umasi_title.htm)

「福岡県 名水情報」さんによると、「朝妻の清水」「磐井の井」はともに「毘沙門岳(高良山)」にあるようで、こちらのサイトを知ったきっかけが、森氏の著書にあった「岩清水八幡宮」近くにある湧き水が流れる「岩井川」の検索で、「岩清水八幡宮」のある男山のふもとには「高良社」があって、繋がるのかも、と。

(http://www.k2.dion.ne.jp/~gomasio/meisui-fukuoka.htm)

(http://inoues.net/club5/iwasimizu.html)

(http://shushen.hp.infoseek.co.jp/kodaisi/himikotyou/himiko3horon.htm)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE)

で、ふと思ったのが、「釜屋神社」や、「朝妻神社」と「蛭子神社」のように、「離宮八幡宮」は「岩清水八幡宮」と対の関係になるのかも、と。

(離宮八幡宮:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%AE%AE%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE)

(離宮八幡宮:http://rikyuhachiman.org/)

うーん、以前調べた神社にもあったような・・・2002/05/18・2008.07.29分の交野市倉治の「機物神社」と対岸の観音山公園の牽牛石で、秦氏が絡んでるようですね。

(http://www.ur-net.go.jp/gakken/wa/20.html)

「機物神社」と同じく天の川沿いの交野市私市には、「ニギハヤヒ」を祀る「磐船神社」があり、物部氏のテリトリーで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%90%E8%88%B9%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%B8%82))

同じく交野市には、太子ゆかりとされる「摂津国中山寺」の元のお寺があった、と。

(http://kamnavi.jp/mn/kinki/nitiyoubi.htm)

しかし、「中山寺」が太子による創建とは言い切れないようで、ウラに藤原氏の影あり、と言ったところでしょうか・・・「守屋の鎮魂」は、置き換えられた「瀬織津姫の鎮魂」に思われ、このあたりがそのカラクリの1つのように思えて。

で、米原の「朝妻神社」で「宝篋印塔」が出てきましたが、これも森氏の著書から「宝篋印塔」の元が「銭弘俶八万四千塔」で、「金胎寺」のことが書かれていたので、「銭弘俶八万四千塔」が見つかった場所を再度検索しまして。

(2009.05.24分に「銭弘俶塔」について少々書いてます。)

(宝篋印塔:http://stone-stupas.no-blog.jp/sekizou/cat5305914/index.html)

| ■金胎寺:京都府相楽郡和束町原山 開基は役小角と伝えるが詳細は不明である。大和(奈良県)の大峯山に対し「北大峯」と称された、山岳信仰の霊地であり、山内には現在も奇岩怪石が連なる行場がある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%83%8E%E5%AF%BA) (http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/tourist/walk/p17.html) (http://www.baijudo.com/c724.htm) (http://kawai52.cool.ne.jp/kyou-kontaiji.htm) (http://kanko.gnavi.co.jp/spot/86/26001586.html) (http://wilderness.web.infoseek.co.jp/temple/kontaiji/kontaiji.htm) ■大峯山寺:奈良県吉野郡天川村 役小角を伝承的な開祖とする修験道の寺院で、大峯山系の中ほどに位置する山上ヶ岳の山頂近くに本堂があり、蔵王権現像を祀っている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B3%AF%E5%B1%B1%E5%AF%BA) (http://www.hohen-online.com/temple/news/news/news030727.html) (http://www.kashikoken.jp/museum/tenrankai/tenrankai-kiji/2006/yamato24/ominesan.html) ■誓願寺:福岡県福岡市西区 真言宗御室派 1175年(安元元年)寛智によって開創され、治承年間(1177年〜1180年)栄西がこの寺の開堂のための法会を行っている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%93%E9%A1%98%E5%AF%BA_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82)) (http://www.k2.dion.ne.jp/~kisa/fukuoka_f13.html) ■金剛寺:河内長野市天野町 奈良時代に聖武天皇の勅願により行基が開いたとされる。弘法大師も修行をしたとされている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%89%9B%E5%AF%BA_(%E6%B2%B3%E5%86%85%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82)) (http://www.city.kawachinagano.osaka.jp/kakuka/kyousha/history-hp/bunkazai/date-base/isan-date/osaka-pre/kouko/fu13.html) ■出土地:和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 (http://www.tnm.go.jp/jp/servlet/Con?pageId=B06&processId=00&event_id=5615&event_idx=1&dispdate=2008/08/26) |

山岳修験者の繋がりや、「行基プロジェクト」とそれを支えた氏族たちが見えてくるような・・・。

ということで、一昨日の夜、お風呂に入るのも忘れて検索し、昨日いくつか検索し直し、繋げてみたものの、関連がありそうな気がしつつも、文章がまとまってなくて・・・すみません。

追記:米原市顔戸の「日撫神社」に「阿知使主」が出てきましたが、2002/02/05で、

| 阿知使主は半島を経て再び呉に出て行き(応神記37年条)、4年後に呉王から工女兄姫・弟姫、呉織、穴織の4人を与えられて戻ってきている。(応神記41年条)これらの4人を胸形大神が乞われるので、奉じたとある。九州の胸形大神は隼人の奉ずる海神である。つまり、宗像氏は呉、江南方面から来た海部人であったのである。 (http://hwbb.gyao.ne.jp/akione-pg/Japanese/3_J.html) |

と引用させていただいており、すなわち神功皇后や、京都府与謝郡伊根町にいたと思われる「朝妻」、「近江の朝妻」「大和の朝妻」は「隼人」である、ということのようで。

「『隼人の文化』を基盤にして『人皇初代の誕生』はかたられ、それを準えながら『列島のまつり』は繰り返されてきた、ように思われる。」とされるサイトもあり、繋がるようで。

(http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage10.html)

またそのサイトで、「米原市朝妻筑摩は古代には朝廷の「筑摩御厨」があった」のは、「隼人」(大伴氏・高橋氏)によるものであることを裏付けるような内容が書かれていて。

| ●2009.12.27(Sun.) |

「クリスマスの約束」という特番を見たあと、しばらくは眠れず、森氏の著書の続きを読み出し、「恭仁京」にある神社・仏閣に関わる人たちが「行基プロジェクト」に繋がるメンバーで、特番のステージに会した方々との関係に似てる感じがしつつ、一応最後まで読み終えて。

それでも眠れず、そういえば「池上・曽根遺跡」の半径2キロ以内でも同じような傾向があるような・・・と。

遺跡のすぐ横には物部氏ゆかりの神社があり、行基ゆかりとされた「極楽寺」も含まれ、合祀されたけど「白山神社」があったし、近くの遺跡からは「有鈎銅釧」も出土してて、「二田物部」が移住してきたであろう「二田町」があって、「たこ公園」が有名(?)で何度か遊びに行ったなぁ、小学生の頃に。

で、「泉穴師神社」は「横並び二つの鳥居」で、それって伊豆の方にもあったのを「カルラ舞う」で見たような・・・あ、「新カルラ舞う」7巻で、「白浜神社」はかつて本殿が2つ並んでいたとあるが、コミックで描かれているのは「旭神社」のような形で、「泉穴師神社」とは異なっていて。

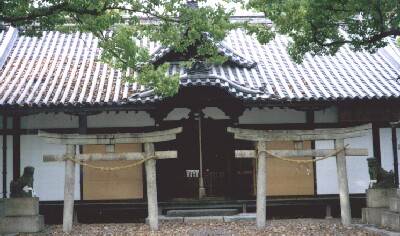

旭神社拝殿

旭神社(写真左)主祭神:旭大神(素盞嗚尊→旭牛頭天王 または旭大明神・通称 祇園さん)

若宮八幡宮(写真右)御祭神:(摂社)応神天皇

と、考えてたら眠れた。(爆)

| ●2009.12.29(Tue.) |

「笠沙路探訪」さんのサイトの2008年11月号「天神の服属」を拝見していると、「つまり、『馬祖』は、『10世紀以降に、里帰りした磐長姫』であろう、と。」とあった。

(http://www4.synapse.ne.jp/yatusiro/newpage17.html)

「馬祖」って聞いたことがあるなと思い、たしか が小学生の時に近所の「関帝廟」によく行ってた頃だったような、と。

が小学生の時に近所の「関帝廟」によく行ってた頃だったような、と。

はっきり覚えてないので検索してみたところ、「日本でもオトタチバナヒメ信仰と混淆しつつ広まった。」とあったが、「観音菩薩との習合」ならば「瀬織津姫」に思えて、それなら「磐長姫」というより「木花咲耶姫」なのでは?と思ったんだが・・・。

(媽祖:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AA%BD%E7%A5%96%E4%BF%A1%E4%BB%B0)

(福寿院・媽祖菩薩:http://www.geocities.jp/hakonekannon/maso.htm)

(興福寺媽姐堂:http://www2.nbc-nagasaki.co.jp/radio/skippy/index.php?itemid=465)

(興福寺馬祖行列:http://blogs.yahoo.co.jp/sailingbear_nagasaki/30428268.html)

(横浜媽祖廟:http://www.yokohama-masobyo.jp/jp/main.html)

(本州最北端で行われる日台融和の祭:http://web.mac.com/saito_sy/iWeb/SAITO%20Yoshihasa%20Website/08D5FC1D-C6C9-11DA-B337-000A95D44250/A54F34F0-40C6-11DC-B97D-000A95D44250.html)

「笠沙路探訪」さんのページに戻りますが、「馬祖」と観音菩薩が習合し、そこに「馬頭観音も割り込んでいるように感じられることは・・・」とあり、そういえば日光街道沿いのお寺で、行基作とされる「馬頭観音」を安置されていたり、2009.05.06分に書いた「小菅山八所権現」の「小菅権現」(摩多羅神)の本地仏が「馬頭観音」だったなぁ、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%8F%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E9%A3%AF%E5%B1%B1%E5%B8%82))

また、「馬祖」の「馬」は「媽」とも書くようだが、たしかこの字は「母」「婆」という意味があり、「婆」なら「優婆尊」や「奪衣婆」に繋がり、去年宿泊した「角屋旅館」さんのサイトに、「優婆尊」は「毘廬舎那仏の姿で空に消えたそうです。」とあり、恐山で円空は「奪衣婆」(三途川祖母)を刻んでますね。

(角屋旅館:http://kadoyasan.com/anzan2ubason.html)

(瀬織津姫&円空情報館過去ログ(2004/02/01):http://www5.ocn.ne.jp/~furindo/enkuu1.html)

で、その続きに、

| 静岡県岡崎市鎮座の式内社『日長神社』に、『社傳に據れば、繼體天皇の勅言によって日向国笠狹御崎の神を此の地に移して、皇室の遠祖の二柱を合せ祀った』(式内社調査報告第九巻 55頁)とあるとあれば・・・ |

とあり、岡崎市で思い出すのは太子や守屋の次男ゆかりとされる「真福寺」で、距離的には少し離れてますが、いずれも「矢作川」沿いのようですね。

(真福寺:http://www.shinpukuji.com/jiin/index.htm)

| 主祭神は吾田鹿葦津姫尊・天津日高子番能邇々藝尊。正中二年(1325)大日霊貴尊を合祀し、現在三柱を祀るが異説もあり、石長姫命、肥長比売命などの説も。 (日長神社:http://www.genbu.net/data/mikawa/hinaga_title.htm) |

とのことだが、「吾田鹿葦津姫尊」は「木花咲耶姫」だったと思うので、うーん、と・・・。

そのあとの「出雲人の水泳(みくく)る御魂」と書かれていて、「え!?」と・・・業平の歌に関連がありそうに思い、検索すると、富田林市の「美具久留御魂神社」がヒットし、またもやご近所のようで・・・。

(http://kamnavi.jp/en/kawati/migukuru.htm)

検索して関連してくると思われるのが物部氏・秦氏が多いような感じで、やはり・・・と。

御由緒にある、宣託したという「氷香戸辺」について、2008.05.18分で森氏の著書から「兜跋毘沙門天」を検索し、行基ゆかりとされる「達身寺」から繋がったような・・・あ、この時「美具久留御魂神社」も調べてますね、すっかり忘れてましたが。(苦笑)

さらに「天神の服属」を読み進むと、

| ここで『お水取りの火の祭典』に ”ブツカッテ”、 逃げ場「落ち行く先」としてモーソーするところは『夜の天空』、それも「古事記」が最初に記す『天之御中主神・北辰』しかない、となる。ソコカラ 『北斗七星=ひしゃく』が『北極星=たまもひ=天之御中主神』を産みだし、『神話の書き出し』が決定した、と。これを核として『隼人の神学が体を成した』”気”がするのである。 |

とあり、「アラハバキ神」との関連も含めて、あちこち繋がったような気がした。

(アラハバキ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%90%E3%82%AD)

だから、「『お水送りを若狭に強要』した「奈良仏教のスゴサ」を感じざるを得ない、のである。」と解されたのはちょっとショック・・・「天武禍」と思わせた「不比等禍」だと思うんだが・・・。

(日本書記「倭習による分類」:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9B%B8%E7%B4%80)

2002/01/22分に書いたように、夭逝した「基親王」の墓である「聖武天皇皇太子那富山(なほやま)墓」の四隅には「隼人石」があり、聖武天皇が隼人に「強要」することはなかったと思うんだが・・・。

| ●2009.12.30(Wed.) |

とんでもニャ〜の2009.12.23分で、「乱」や「平定」って本当にあったのかと疑問を持ち、森氏の著書にあった「合戦に際して武埴安彦が彦国葺に「どうして汝は(ミマキイリヒコ側として)出兵したのか」と問いかけてる。(p71)」というのが、「乱」や「平定」とされているほとんどの場面にあったのでは、と。

いかにも朝廷が権力によって従わせているような感じだが、実のところはそんな力はなく、朝廷に近い人物に同族との「調停役」をお願いし、間を取り持ってもらってただけのように思え、もし実際に手を下すことがあったとしたら、調停役以外の人物だったんじゃないか、と。

ま、調停が失敗して内輪もめになった場合、朝廷の思うツボだから、うまく事を治めたように思うが。

だから「国譲り」においても、大国主や事代主が明け渡したのは、同族による「お願い」だったから、条件付でそれをのんだのではと思えたりもするわけで。

それで思い出したのが、2007.04.26分で書いてた「天香々背男神」のことで、書いてたURLを再度拝見し、

| 倭文は古来倭国の文様(文:アヤ)入りの織物であり、機織りの神であるが、機織りの神では天棚機神、女神では七夕姫が思いおこされる。 七夕神は星神である。 また香々背男神は天津甕星や天津赤星とされており、天津赤星は為奈部の祖とされ、いわゆる物部系である。 一方、『新撰姓氏録』摂津国神別に、「倭文連。角凝魂命男伊佐麩魂命の後なり」とあり、またまた物部系である。 いわゆる内物部に外物部を攻めさせた記憶の名残ではなかろうか。 (葛木倭文坐天羽雷命神社:http://kamnavi.jp/as/katuragi/kzkamori.htm) |

とあることから、「攻めさせた」というか「国譲りのお願い」だったのではないか、と。

その日に書いてるように、「悪神」として「香香背男」を封じたかったのは「中臣氏」で、「香香背男」を誅することができなかった「経津主神」「武甕槌命」をまるめこんで、中臣時風・秀行が「経津主神」「武甕槌命」「建葉槌命」を奈良市西九条町の地に連れて行ったのではと推測してまして。

(http://www.harimaya.com/o_kamon1/syake/kinki/s_kasuga.html)

もちろん連れて行く前に、「香香背男」を誅することができなかった代償として、「経津主神」「武甕槌命」のテリトリーを譲り受け、神域を中臣氏のものに書き換えたのではないかと・・・。

そして「枚岡神社」を取り込み、奈良の「春日大社」で4柱の神を祀り、同時にその神々をそれぞれ祀っていた神社に中臣氏が乗り込み、祭祀を行うようにしたのでは、とも。

その際に抵抗があったのが「比売神」を祀る氏族だったので、祖神「天児屋根命」の妻神とし、名を明かさずに神威だけを取り込んだのでは、と。

だから、「日牟礼八幡宮」に不比等が参拝して詠んだとされる歌は、「神の誕生」がこの時点のことであるという印象を植え付けるため、さもその喜びを称えたものにしたように思えて。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%89%9F%E7%A6%AE%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE)

「誕生」ではなく「復活」なのでは?と思われるので、「誕生」を印象付けることによって「比売神」のままで通せる、「神威」だけを取り込むことができる、と計算したのでは、と。

そういうことができるというのは、そもそも不比等は「中臣氏」ではないのでは?とも思えるわけで。

鎌足の従兄弟とされる「中臣金」が、天智天皇の勅により建立したという伝承を持つ「佐久奈度神社」では、「比売神」ではなく「瀬織津姫」とありますね。

(http://sakunado.jp/)

鎌足は「百済王豊璋」ではないかとされる説もあるようだし、不比等の父は天智天皇だとする説もあるようだが、不比等は「中臣金」との繋がりを意識させ、「比売神」を祀ることを主張するために、天智天皇の子だと流布し、一方では「中臣氏」の繋がりを思わせ、他方ではそれは方便でしかない、というのを、使い分けてたように思ったりして・・・。

そうすると、鎌足が本当は「中臣氏」ではないということが当時は明らだったから、ということになるし、「中臣金」との繋がりを意識させるのなら、「比売神」として祀ることはない・・・と、後世に思わせるのが目的だったとか?

あくまでも推測です、はい。

行基ゆかりのお寺を検索していると、山口の「龍蔵寺」の御縁起に、

| 龍蔵寺の創建は、奈良時代の文武二年(698)神変大菩薩と崇められていた僧・役ノ行者小角が豊後の彦山から飛来し、岩窟に熊野大権現を勧請して秘法の護摩供を厳修したと寺縁起は伝える。その後、天平十三年(741)行基菩薩がこの霊窟に留錫し、草庵を結び自ら千手観音を謹刻し『龍蔵寺』と称したという。この千手観音、一説に琳聖太子が百済より請来したものを、大内氏30代義興が寄進した俗に言う大唐仏とも伝える。 (http://www.kannon.org/01/17ban.html) |

とあり、そうだったんだ・・・と。

行基ゆかりのお寺のファイルを作る際、ネット検索で拝見してたと思うんだけど、さすがに全部は覚えてなくて、たまにこうして拝見していかないといけないな、と。

あと、「行基によって当時の高来郡に開かれた三千坊一乗院の一院」という長崎の「月桂山 光雲寺」は、「かつては、彦山の麓にあたる現在の聖母の騎士辺りの“昌源”と呼ばれる地にあった。」とあり、聖母の騎士?昌源?と。

(http://www.bing.com/search?q=%E5%BD%A6%E5%B1%B1%E3%80%80%E8%A1%8C%E5%9F%BA&src=IE-SearchBox&Form=IE8SRC)

「聖母の騎士」というのは長崎市本河内2丁目にある「教会」のようで、出版社・修道院・高校・ルルドの泉等があるようで。

(http://www.seibonokishi-sha.or.jp/)

「昌源」については「昌源坂」がヒットし、

| 国道34号線を横切って、上っていくと左手に地蔵と句碑・右手に”花見塚”がある。 長崎地名考に「花見塚は一ノ瀬庄現の桜の本に建り・・・」とあり、このあたりを庄現(しょうげん)と言い、老樹「庄現桜」として知られていた。 (http://www1.odn.ne.jp/muraoka/shougen.htm) |

とのことで、「聖母の騎士」近くにある坂のようだが、「老樹「庄現桜」として知られていた。」というあたりは気になりますね。

「庄現坂」を含めた「坂」の写真と説明のある、「坂道散歩」さんのブログを拝見すると、「聖母の騎士教会」から「日見峠」までに「英彦山不動院」「善覚寺」「岩這薬師堂(歯痛観音)」などがあるようで。

(http://8tagarasu.cocolog-nifty.com/sakamitisannpo/2008/02/7_b9b7.html)

ちと気になったので検索してみると、「みさき道人 ”長崎・佐賀・天草風来紀行”」さんのブログがヒットし、「高城神社」の「高城大権現」やその祠の横にあるという「新兵大菩薩」などがあるそうで、「継場跡」の説明から交通の要衝だったようですね。

(http://blogs.yahoo.co.jp/misakimichi/53130477.html)

「日見峠にある地震石神神社にも同じ高城大権現が祀っている。」とあり、気になる場所を検索してみたけど、ほとんどは詳細がわからず・・・ただ高城大権現が「いくさの神様」とあったので、瀬織津姫に繋がりそうな気がするんだが・・・。

長崎四国八十八ヶ所霊場第七十六番の「金倉寺」は、「円珍」ゆかりのお寺のようで。

(http://www.kagawa-konzouji.or.jp/konzouji/index.html)

あ、「日見峠には、化け方の上手な狐が住んでいた。」という伝説が書かれたサイトがあり、さらにそこにも気になる場所がいくつかありますね。

(http://www12.big.or.jp/~higashi4/kaisei/25kai/n-den003.html)

日見峠の「日見」は日置氏に繋がるかと思ったが、「火見転じて日見になった」とあった・・・。

(http://kaidoaruki.com/area_kyusyu/nagasaki_8.html)

(http://www.r-arena.net/trip-pieces/kyushu/014_Himi/index.html)

(地図:http://www.chizumaru.com/maplink.asp?SER=all&D=all&X=467690.725&Y=117878.028&SCL=2915)

「善覚寺」は福岡のお寺がヒットし、違うやろと思いつつ拝見すると、新しいお寺のようだが、「本尊には石鎚大権現を祀り、霊石に孝之真と刻め」というお告げがあったそうで、「石鎚大権現」が気になった・・・お寺があるという「遠賀川支流犬鳴川」も。

(http://www18.ocn.ne.jp/~zengaku/syoukai.htm)

地図を動かして見つけた「松島稲荷神社」は、「本河内の水源手前に鎮座」とあり、

| 往古より現今の境内、氷川社の側なる老樹の下に細やかな稲荷の小祠があり霊験顕著な、お山であるとして、その昔は多くの篤信者の浄財寄進によって崇高な神殿が造営されたのです。 (http://www.fwd-net.com/jin/matushi.htm) |

とのことで、「安産の神」でもあることから、瀬織津姫に繋がりそうな。

同じく地図を動かして見つけた「豊前坊神社」には、境内社に「飯盛神社」があり、「受験、進学に御利益」があるそうで、同じく境内に「長崎四国八十八ケ所霊場」の一つ、豊前坊下虚空蔵堂」があるとか。

(http://www.at-nagasaki.jp/nagazine/hakken0412/index2.html)

ん?そもそもは「飯盛神社」があり、「後に豊前坊を勧請し、人々は神社も山も豊前坊というようになったそうである。」とのことで。

(http://www.1388.ne.jp/kame/sa5141.htm)

江戸時代に巡拝のならわしがあったという「七高山めぐり」から、諫早市「観音寺」の「行基が九州北部の七ヶ所を訪ね歩き観世音菩薩の木造を七体彫った」というのを思い出した。

(http://ns.at-nagasaki.jp/nagazine/hakken0412/index.html)

(http://www.fwd-net.com/bunka/daimon.html)

「豊前坊」で検索してて、「安保地区の花壇」というのを見つけたが、字は違うけど「阿保」同様「鉄」に関する場所?

(http://www.saruku.info/course/Y032.html)

「安保地区の花壇」は「炭鉱施設跡地」のようで、「香焼という地名は、弘法大師の焼香伝説に由来しています。」とあった。

(http://blogs.yahoo.co.jp/misakimichi/archive/2009/3/12)

(http://nagasaki.sub.jp/abo.html)

香焼は離島だったそうで、「空海が護摩を焚いたら香気が広がったことから香焼と呼ばれた」そうな。

(http://www.fwd-net.com/hashi/g12.htm)

「みさき道人 ”長崎・佐賀・天草風来紀行”」さんのブログ

に書かれてた「女神大橋」や「伊王島」が気になり、検索したことろ、「伊王島」は「豊富な漁場に浮かぶこの島を人々は「いを(=魚)しま」と呼んでいたらしい」とあった。

(http://furusatotabi.com/kyushu/nagasaki/nagasa01_02.html)

その続きには、「伊王は昔の中国の海神、ひいては漁夫の神様の名のようである。」とあり、「綿津見大神」や、森氏の著書にあった「船を導く神としての「大和神社」の神」を思い出して。

「大和神社」の神は「倭大国魂神」で・・・ニギハヤヒでありアヂスキタカヒコネかと思われるが、「女神大橋」で瀬織津姫を思い浮かべたりして・・・。

先日拝見してたサイトにあった、高句麗初代王とされる「朱蒙」のドラマと、統一新羅の時代の張保皐が主人公の「海神」は、見てみるべきかも、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E7%A5%9E_(%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E))

ばーちゃんに聞いたら「テレビでやってるで。」とのことで、検索したらありました。

(朱蒙:http://www.kbs-kyoto.co.jp/tv/hanliu/archives/jumong/)

(海神:http://www.kbsworld.ne.jp/drama/detail.php?cno=270)

寄り道ばかりになりましたが、「肥=高来=高麗となりそうですね。」と神奈備さんのブログにあり、上記の諫早市「観音寺」など、北高来郡・南高来郡には行基ゆかりのお寺が4つほどあり、森氏の著書には山背の「狛氏」などのことが書かれていて、それが「恭仁京」のあたりだったりして、「肥」と「曾」は近い関係にあったのかな、と。

(http://kamnavi.jp/log/yumv0303.htm)

余談:関係ないと思いつつ拝見した「善覚寺」のサイトでの、「遠賀川支流犬鳴川」が気になったのは、大阪に「犬鳴山」があり、伝説があるんですね。

(http://www.inunakisan.com/engi.html)

それで「犬鳴川」を調べてみましたが、近くに「若宮町」があるようで、そこに神武天皇が東征の折に逗留したと古事記に記載されている古社「岡田宮」があったとか・・・山口村にある「八幡宮」の「高丘見神・倉丘見神」って、貴船の御祭神ですよね?こういう字だと、「日見峠」と関連がありそうな感じがしますね。

(http://homepage1.nifty.com/o-mino/page621.html)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E5%AE%AE)

「犬鳴村」があったそうで、「かつてはたたら製鉄や林業などを主産業としていたが、産業を取り巻く事情の変化などにより廃れた。」とのことで、何か繋がりがありそうな・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E9%B3%B4%E5%B3%A0)

「犬鳴村」の由来、大阪の「犬鳴山」に近いですね。ん?「犬鳴峠」の南東側にある峠が「猫峠」ですか・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E9%B3%B4%E6%9D%91)

「岡田宮」に戻りますが、ウィキペディアには「北九州市八幡西区黒崎地区にある神社」となっていて・・・。

(http://www.okadagu.jp/about/historic.html)

だけど、鞍手郡宮田町と同郡若宮町が合併し誕生した「宮若市」は、「645年(大化元年) 大化の改新によって、宗像神郡として宗像大社に寄進された。」とのことで、気になりますね。

(http://pointtown.ss.freeml.com/keyword/?search=%B5%DC%BC%E3%BB%D4)

そういえば、泉大津市の「大津神社」の鎮座地が若宮町で、御由緒によると同族を「追討した功により」この地に来て鎮祭したようだけど、実際に「追討した」のは源頼義の部下じゃないかと・・・。

| ●2009.12.31(Thu.) |

昨日のを書いたあと、大阪の「犬鳴山」のことを書いたことがなかったかも、と、伝説を初めて見た「日根神社」を検索した・・・お参りしたのが9年前で、その頃は公式サイトがなく、今ならあるかな、と。

| 日根神社は「大井関大明神」とも称し、摂社の比売神社はかつて日根野村字溝口にあり「溝口大明神」とも称されていました。これらは鎌倉時代に日根野一帯が九条家の荘園となり開発が進められた頃からの呼称で「大井関大明神」はこの地域の農業にとって最も大切な灌漑の源である樫井川の取水源に祀られ、「溝口大明神」は水利の導水を図る「井川」の「水口」に祀られていました。やがて樫井川流域の大規模な開発と共に、「大井関大明神」・「溝口大明神」は二神一体となり、総じて「大井関大明神」となりました。 (http://www.rinku.zaq.ne.jp/hine-jinja/yuisyo.html) |

とあり、福岡の「岡田宮」同様、神武東征絡みの神社のようで。

「三韓征伐」の伝承から、「正覚太子」については不明だが、その化身=溝口大明神=比売神社ということから「瀬織津姫」と思われ、「神鳳伝説」の伝承から、「大鳥大社」御分霊=大井関大明神のようで、ヤマトタケル=ニギハヤヒになるような。

神奈備さんのサイトには、日根神社御祭神を「物部氏の遠祖、饒速日命とする説もある。」とありますね。

(http://kamnavi.jp/ny/hine.htm)

「大鳥大社」御分霊=大井関大明神の続きに、「あるいは仲哀天皇2年(192年)、白翁が大鳥に姿を変え・・・」とあるのは、仲哀天皇=鵜葺草葺不合命=ヤマトタケル=ニギハヤヒとなるようで、玉依毘売命=瀬織津姫となり、「大井関大明神・溝口大明神は二神一体となり、総じて「大井関大明神」となりました。」により、瀬織津姫の名は消された、ということになるかと。

「豪族の祖先」の伝承から、日根造の祖先「億斯富使主」は新羅国王と思われ、鵜葺草葺不合命の子・稲飯命が「新羅国王の祖」とされていることから、億斯富使主=稲飯命ということに?「四王子」の1柱として祀られてますが・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%BE%85)

ならば2009.12.08分に書いた「法然」の父の「漆間氏」が、「美作国の豪族で、稲飯命の後裔とされる」ということで、日根野と美作が繋がる、そして稲飯命=大歳神だからニギハヤヒである、ということですよね。

横道にそれますが、「日根神社」の検索の時、「関連キーワード」として「陶器大宮陶荒田神社」「意賀美神社」「信太森神社」があった。

(http://www.bing.com/search?q=%E6%97%A5%E6%A0%B9%E7%A5%9E%E7%A4%BE&src=IE-SearchBox&Form=IE8SRC)

「陶器大宮陶荒田神社」「信太森神社」はお参りしたこともあり、最近も書いたことがあるけど、「意賀美神社」にはお参りしたことがないので、表示されたサイトを拝見することにして。

枚方・岸和田・泉佐野にあるようで、枚方は「創建の年代は不詳であるが、開化天皇の時代には饒速日命の五世の子孫で物部氏の遠祖である伊香色男の邸宅がこの地にあり、その敷地内に鎮座していたという。」とあった。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%B3%80%E7%BE%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82))

岸和田は「境内は神於山(こうのやま)の北側の裾にある。 境内の前を流れる津田川にそそぎ込む支流に滝があり、これが「雨降りの滝」である。」とのことで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%B3%80%E7%BE%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%B8%82))

泉佐野は「武塔の天神」とも称されるそうで、「かつて上之郷村字布都の山中にあったが・・・」とあり、物部氏のテリトリーだったように思われ、枚方と泉佐野は物部氏に繋がるようで。

(http://www12.plala.or.jp/HOUJI/jinja-1/newpage269.htm)

「武塔の神」はスサノオとされていて、「泉州あたりに、武塔天神は、夜這いに来ておられたのかもしれません。」とあり、御祭神とならば親子丼になってしまうような・・・あ、失礼しました。(苦笑)

(http://www.norichan.jp/jinja/shigoto2/ogamiizumisano.htm)

牛頭天王とスサノオが習合したように、ニギハヤヒも習合されてしまったのかもしれないし、瀬織津姫がスサノオと思われる場合もあるので、そのあたりは頭の中でごっちゃになることが多々あって・・・。

ということで、いずれも「意賀美神社」の主祭神は「闇意賀美大神」のようで、「貴船神」であり「瀬織津姫」かと。

そうそう、「日根神社」の境内に溝のような小川のようなのが流れてて、隣の空海ゆかりの「慈眼院」にも流れてたと思うんだけど、たしかその小川は「禊」用だったような・・・。

それにしても、bingは何を元にして「関連キーワード」の3社を出したんでしょうね、日根神社は和泉の国の五ノ宮だけど、「関連キーワード」の3社は違うし、泉州の神社にしても、スサノオが絡む神社にしても、他に沢山あるのに・・・。

昨日書いてた韓国ドラマ「朱蒙」の登場人物の説明を読んだけど、かつて「項羽と劉邦」のDVDを見た時と同じようになるだろうな、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%B1%E8%92%99_(%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E))

名前が覚えられず、顔がごっちゃになって誰が誰やら、ってことになりそうで、とりあえず「朱蒙」の両親について調べて、覚え書きしておこうかな、と。

父「解慕漱」について、「解は太陽・日輪の古朝鮮語を転写したものであり、天帝の子を自称した解慕漱にふさわしいとする。」とあることと、神話の中での姿しかわからなくて・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%95%E6%9C%AC%E7%8E%8B)

(高句麗 建国神話:http://members3.jcom.home.ne.jp/sadabe/koukurigaisi/kokuri-sinwa1.htm)

「建国神話」は、記紀にあれこれ近いものがあるのを感じつつ、母「柳花」が「大きな卵を産んだ」という子が「朱蒙」というのも置いといて、「河伯(ハベク、水神)の娘である」という方面から検索してみた。

「河伯」は「竜が曳く車に乗っているとされる。」とのことで、「五龍車に乗っていた天帝の太子の解慕漱」に近いように思われ、「元は冰夷という人間の男」で「冰夷が黄河で溺死したとき、天帝から河伯に命じられたいう。」はサルタヒコを連想してて。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E4%BC%AF)

で、「河伯」は「黄河の神」で、「黄河の支流である洛水の女神である洛嬪を妻」としたが、「洛嬪に恋した”こうげい”により左目を射抜かれた。」そうで、鉄加工をしていたことを表しているのかな、と。

「こうげい」は「9つの太陽を射落とした」男だが、妻の「嫦娥」が逃げて月に昇り、蛙になったので「死すべき運命」となり、「弟子に裏切られて撲殺」されたそうで。

(http://blog.zaq.ne.jp/randokku/article/190/)

(こうげい:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%A4_(%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E8%A9%B1))

「嫦娥」について、コミックに出てきたので書いたことがあるんだけど、いつ頃だったか・・・たしか、西王母からもらった仙薬で月に昇ったんですよね。

「河伯」の妻「洛嬪」が、「伏羲」の娘・フクヒで、「渡水にあたって溺死し、女神となったもの。」と書かれたサイトがあった。

(http://www2.mmc.atomi.ac.jp/web01/Dictionaries/Dictionary%20of%20Chinese%20Painting/Items/painter_kogaishi_Gu%20Kaizhi.htm)

こうげいの伝説から「曹植」が「洛神賦」を作り、それを元に「洛神賦図」が描かれたようで、「洛嬪が伏羲の娘・フクヒ」であるというのはその画の説明に書かれていたんだが、「洛嬪」と瀬織津姫が重なって見えるようで。

(洛神賦図:http://www.geocities.jp/qsshc/cpaint/luoshenfu.html)

「曹植が密かに兄嫁に恋をしていた」というあたりは、中大兄皇子・大海人皇子・額田王を連想したり・・・。

ということで、まだよくわかってなかったりするが、「解」が共通する「解慕漱」と「事解之男神」との関連の有無が気になり、「事解之男神」は「本来は黄泉から帰還したイザナギの禊祓に現れるべき神」とのことで、太陽神であり、河神、水神と思われ、何らかの関連があるのでは、と。

(大事忍男神:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%BF%8D%E7%94%B7%E7%A5%9E)

原田常治氏は「事解之男神」と「ニギハヤヒ」を同一だとされてましたね・・・朱蒙が「沸流国」を配下におくまでの行動はまるでスサノオで、「沸流国」は物部氏を思わせるようで・・・多勿郡って高城神社や高城大権現に繋がりそうな。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%A5%92%E9%80%9F%E6%97%A5%E5%91%BD)

熊谷の「高城神社」は「酉の市」で有名で、「酉の市」で思い出すのは「大鳥神社」で・・・繋がってるってことかなぁ・・・。