とんでもニャ~Mの推測2-5

とんでもニャ~Mの推測2-5※役にたたない推測ばかりの駄文です。(爆)

とんでもニャ~Mの推測2-5

とんでもニャ~Mの推測2-5| ●2008.09.16(Thu.)・・・新潟・優婆尊について |

「優婆尊」境内にあった説明板に

| 天正14年、華報寺住職八代和尚が夢を見られ、和尚に(我を十字街に安置せよ。されば多くの人を救うであろう)と告げられたので、和尚現在地にお堂を建立し安置されたものである。 |

と、書かれていたんだけど、十字街ってどこだろ?と。

「優婆尊」は舗装された2車線の道路に面しており、本堂を見る形で5mほど移動した場所が上の写真だから、すぐ近くで道路と交差してるのは、この川くらいなんですよね。

本堂のウラに山道があり、石像がいくつも置かれていたけど、本堂の向かいは民家だから、交差する道はないし。

で、「優婆尊」の100mほど先に三叉路はあるけど、そこから800mほど先の出湯温泉入り口まで、交差する道路はないんですね、農道以外には。

見渡す限り、ひたすら田園風景が続いて、その奥に五頭山が見えるだけで・・・。

お告げがあったという天正14年には、違った地形だったのかもしれないけど・・・。

で、羽黒の「優婆尊」、出湯温泉の「華報寺」と、村杉温泉の「薬師堂」の紋が「菊水」だったので、ちょこっと検索してみたところ、やはり楠木氏が出てきて、「南部せんべい」では「三階松」の紋と、キリストに繋がっていて。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%B9%E3%81%84)

さらに検索すると、せんべいを伝えたのが空海かも、とのことで。

(汝、南部煎餅を愛せよ:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kotoni/senbei30.htm)

そういえば、村杉温泉の「須賀神社」の屋根には、三つ巴紋と三角の模様があり、「三階松」との繋がりが気になるところで。

また、拝殿横には「サルタヒコ」が祀られていて、サルタヒコは「ダビデ」とされていた説があったような・・・「塞神」であるとも、「天狗」であるとも・・・。

新約聖書では、イエス・キリストは「ダビデの子」とされていたような・・・。

と、まぁ、いつものように頭の中でパーツだけが飛び交っていて。

「汝、南部煎餅を愛せよ」のページにあった、「南部せんべい」の原型が大阪と繋がるあたりは、以前とんでもニャ~で書いたように鋳物師の移動によるものと思われ、また、八戸で作られた煎餅が、前八戸藩が移った遠野へ送られていたというあたり、信仰による繋がりを感じられるわけで。

となると、瀬織津姫とキリストに、何らかの繋がりがあるように思われたりするのだが、ヒント(?)になるのは楠木氏だとおぼろげに感じつつも、はっきりとしたことはわからないわけで。

ということで、本日は時間切れにてここまで。いつものことながら中途半端ですみません・・・。

| ●2008.09.17(Wed.)・・・月待塔など |

キリシタンで検索していたら、「会津キリシタン研究所」さんのブログを見つけ、拝見していると、「地蔵菩薩」とキリシタンに繋がりあるように思われて。

(http://plaza.rakuten.co.jp/aizukirishitan/diaryall)

中でも「二十三夜供養」の石碑が気になったので、検索してみた。

| 二十三夜塔は、月待ち行事「二十三夜講」に関する石碑だそうです。月待ちの行事は、旧暦の十五日、十六日、二十二日、二十三日の晩などの特定の夜に、勤行や飲食を共するもので、これを記念した塔が造られたものだそうです。そして二十三夜塔は全国に普及し、特に関東地方や長野県に多く見られるとのことです。 また二十三夜は、「三夜待ち」「産夜」とも呼ばれて、多くは女性の講だともいわれてるそうです。 旧暦の二十三夜と言うと、月齢では約22の下弦の月となり、真夜中頃に東の空から半月が昇っくる夜にあたります。このような晩、先人は何か神秘的なものを感じたのでしょうか。 |

と、あった。「二十三夜待」は「安産」に関するようで、それが瀬織津姫と繋がる部分のような感じがしますね。

また、「ウィキペディア」では、

| 月待塔(つきまちとう)は、特定の月齢の夜に集まり、月待行事を行なった講中で、供養の記念として造立した塔である。月待信仰塔ともいう。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%BE%85%E5%A1%94) |

とあり、関連項目に「庚申塔」があった。「十三夜待」というのもあるそうで、

| 十三夜が特別視されたのは13日が月輪を背負う虚空蔵菩薩の縁日であるからのようです。どうもこの信仰を進めたのは真言密教と修験道のようです。 (http://www.asahi-net.or.jp/~nr8c-ab/afjpmati.htm) |

これは興味深いですよね。

「月輪」というと、「宝篋印塔」で気になって調べたことがあったけど、「五輪塔」も含め、「月待信仰」に関するものかと思われ、それがキリシタンに繋がるようで・・・。

| (原田平家文書が)愛染明王が染色関係だけでなく、養蚕の守り神として二十六夜待信仰と結びついていたことを示す史料として注目されます。 (http://www.aa.alpha-net.ne.jp/starlore/bunka/kbunkazai.html) |

という文章もあった。

なるほど・・・。

「月待」とされているが、分野としては「日置氏」の関わりがあるように思われる気がして、「養蚕」から「秦氏」がふと浮かぶわけで。行基も「星祭り」を行なっているし、関連性は十分にありそうで・・・。

| 最近世に出た豊田国男氏の『代官所御物書役の日記』(雄山閣)は、青森三戸の南部藩に属した同役で、天保十四年から大正七年までの七十六年間にわたって書きつがれた『万(よろず)日記』を素材にしたもので、それによると、『日記』には二十六回、廿三夜待のことが詳述されているという。 (http://www15.plala.or.jp/yai/sekibutu/23ya-mati.html) |

なんとなく昨日書いてたことに繋がるような・・・。

安産と子宝、子育て、無病延命の仏様「優婆尊」、境内にあった写真の石碑のうち、右のが「庚申塔」だったんですよね。

なーんとなくの繋がりは感じられるけど、その繋がりをはっきり知るには、何で検索したらいいのやら・・・。

| ●2008.09.18(Thu.)・・・キリシタンについて他 |

かつて、秩父三十四ヶ所霊場第三十三番の「菊水寺」について、とんでもニャ~で書いたことがあり、行基が山賊たちを戒めて「この先の菊水の泉で身を清めよ。」と言ったとされているあたり、「洗礼」と通じるものがあるのでは、と。

また、京都の「城南宮」の名水「菊水若水」は、東大寺修二会のお水取りの香水が、若狭の遠敷川からこの「菊水若水」の下を通って、二月堂の若狭井に達していると伝えられている、ということから、それもまた「洗礼」に関係するかも、と。

そこで「菊水」「行基」で検索してみたら、大阪の行基ゆかりのお寺が見つかりまして。

(定専坊:http://www12.plala.or.jp/HOUJI/shiseki/newpage459.htm)

で、上記URLにある「楠木一族の足跡を訪ねて」のリンク先を拝見したところ、真偽はわからないそうだが、諸兄を祖とすると伝わっているということで、そのあたりが行基と繋がる部分なのかもしれないな、と。

で、地図にあった史跡をいくつか拝見すると、一族によって「石灯籠」がいくつか奉納されており、それが行基ゆかりのお寺だったり、その近くのお寺だったりして、そういえば、と。

一覧には載ってなかったけど、行基ゆかりのお寺が神宮寺とされていた堺市の「日部神社」には、正儀氏寄贈の「石灯籠」が重要文化財とされていたのを思い出して。

また、東大阪市の「往生院六萬寺」は行基による開基で、「楠木正行公御墓・楠木正行公四條縄手合戦本陣跡」とされており、寺紋が「菊水」で。

(http://oujyouin.com/index.htm)

しかし、行基ゆかりで空海も訪れているという徳島の「金泉寺」は、亀山天皇が「寺紋を菊水と定め」たようで、楠木氏との関係は不明だったりする。

(http://www.ne.jp/asahi/fascination/fukunaga/Shikoku88/03_Konsenji/03_Konsenji.htm)

はて・・・。

楠木氏といえば神戸の「湊川神社」には行ったことがあったなと、なんでもアルバムを見ていると、境内末社「菊水天満神社」(御祭神:菅原道真公)のことを書いてて、たしかコミック「陰陽師」で浄蔵に、道真の供養に「菊」を供えていたというのを、晴明が話していたなぁ、と。

浄蔵といえば、昨日書いてた「八坂庚申堂」を開いた人で、御本尊「青面金剛」の脇侍「天神」には道真が祀られているそうで。

道真と「菊水」で検索すると、洲本の「浄土寺(蛭子大神宮)」がヒットし、境内にある「菊水の井戸」が道真ゆかりのようで。

(http://kobe-mari.maxs.jp/sumoto/kikusuiido.htm)

道真で「菊」といえば「菊理姫」が思い出され、「菊理姫」と「菊水」で検索すると、岐阜の「養老神社」がヒットして。

(http://www.usiwakamaru.or.jp/~yoro/guide/kikusuisenn.html)

聖武天皇も祀られているようで。(http://kamnavi.jp/en/toukai/yourou.htm)

上記URLの神奈備さんのページに、「養老公園入口近くには養老寺が鎮座、国宝の木造十一面千手観音像が保管されている。」とあり、法相宗であったことや、「十一面千手観音像」が御本尊ということで、瀬織津姫に繋がるような・・・。

ま、調べるにあたって、瀬織津姫との関連を考えながらだったので、そう思えてしまうのかもしれないけど、繋がりがまったくないとは思えなかったりするわけで。

またしても行き詰ってしまった・・・。

余談:菊には不老不死、長寿、厄除けの意味があるそうで。

(http://www.soulwork-jp.com/textile.html)

とんでもニャ~で、自分がどこに書いたかわからず、検索してみたら、[其の36] 2001/07/22分に、「昨日購入した「ムー」という雑誌に、「隠された十字架の謎」という特集がありました。」って書いてて。

7年前ですーっかり忘れてたけど、アマテラスがイエス・キリストだという説なのね。

で、[其の37] 2001/07/25分に、南部馬のことから「南部」について少し調べてて。行基ファンだったと思われる(?)頼朝が関係してるようなので、信仰の面においての繋がりはあっただろうな、と。

で、[其の19] で「つま恋」で調べた橘諸兄の裔である「橘為仲」が「陸奥守」だったということで、同じく諸兄の裔という説のある楠木氏の紋と信仰が、東北方面にあっても不思議はないのかも、と。

ちょっと強引すぎる?

そういえば、ゆーこが会社用のおみやげに持って行った「阿賀野太鼓」、形が「南部煎餅」に似てたっけ。洋風せんべいだから、食感はクッキー風らしいし、いつ頃からのおみやげかは不明なので、共通性の有無はわからんけど・・・。

| ●2008.09.19(Fri.)・・・楠木氏など |

楠木氏が気になって検索を続けていると、秦氏の末裔かもしれないことが書かれてて。偽系図ともいわれているそうだが、「正成の甥が観阿弥」ということのようで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E6%9C%A8%E6%AD%A3%E6%88%90)

たとえはっきりしていないとは言え、祖が橘氏とも秦氏とも言われているあたり、ますます行基たちとの距離の近さを感じますね。

また、

| 近年では『吾妻鏡』によると、元は関東にいた御家人で、玉井氏・忍氏・岡部氏・滝瀬氏ら武蔵七党の横山党や猪俣党と並ぶ家柄であり、もともとは利根川流域に基盤をもつ東国武士の有力集団の一派だったという。実際にその東国武家集団は北条得宗家の被官として、赤松氏と共に播磨や摂津・南河内・和泉など北条氏の守護国などに得宗領に移住した事項があるので、そのまま、土着したのではないかと言われている。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E6%9C%A8%E6%B0%8F) (赤松)円心は、楠木正成の親類にあたる。円心には、出家した円光という弟がいた。この円光のもと正成の姉が嫁いでおり、正成から見れば円心は義理の兄弟ということになる。 |

とされるあたり、興味深いなと思うものの、南北朝時代~戦国時代、いや、奈良時代以降がいまいちよくわかってないんで、検索に頼っているという現状でして。

あ、赤松円心のお墓と伝わる五輪塔は見たことがありますね、尼崎市の「近松公園」の北にある「伊佐具神社」で。

楠木氏に戻りますが、「信貴山朝護孫子寺」の「成福院」に「菊水紋」があるそうで。

(http://kusunoki.komusou.jp/shigisan.html)

上記の楠木氏に関するサイトに、行基ゆかりの「富松神社」があり、「富松氏は楠木氏の末裔か。」と。

(http://kusunoki.komusou.jp/koya.html)

しばらく楠木氏の検索をしてみようかなと思いつつ、先に「太平記」だけでも読んだ方がいいのかも・・・と。

| ●2008.09.20(Sat.)・・・熊野国造和田氏など |

「三階松」で検索してたら、「ところで、北野天満宮の神紋が「松」紋である。」とあった。

| 北野の地が菅公の霊が大宰府から帰る前に一夜にして千本の松が生えたという有名な地であって、それに因んで「松」を神紋にしたのだと伝えている。 (http://www.harimaya.com/kamon/column/matu.html) |

とのことで、「北野天満宮散策」のページに、「三階松」の紋が入った提灯の写真があった。

(http://www.harimaya.com/home/kitano.html)

「菊」も「松」も道真に繋がる・・・単なる偶然ではないように思われるのだが、確証はないわけで。

ま、それはいったん置いておくとして、「橘氏」から「楠木氏」を見てみたところ、

という説があるようで。(http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-22.html)

「熊野国造和田氏」で検索したところ、「熊野国造」について

| 熊野国(後の紀伊国牟婁郡、現在の和歌山県南部と三重県南部)を古代に支配した氏族。物部連や穂積臣(鈴木氏)と同祖。子孫は和田氏を称した。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E9%87%8E%E5%9B%BD%E9%80%A0) |

とのことで、「和田氏」で検索すると、

| 和田氏のうち、義盛の甥である和田重茂は北条氏方につき、重茂は和田合戦において戦死したものの、その遺族には越後の奥山荘(現新潟県胎内市)が安堵されている。この系統はのちに揚北衆の一角を形成する和田党となり、三浦和田氏・越後和田氏とよばれる。中条氏、黒川氏、羽黒氏、関沢氏などがある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F) (※義盛・・・桓武平氏三浦氏の一族、杉本義宗の子) |

と、されており、

とのことで、繋がりが見えてきたような。

やはり頼朝との関連があるようで・・・曖昧な記憶だけど、「和田氏」って「秦氏」と関連があったような・・・。

話がズレますが、検索していくうちに、「事」の発端は不比等で、時平による道真の左遷が、「事」をより大きくした、という感じがしてきて。その他にもいろいろあったかとは思うけど・・・。

昨日書いてたコミック「陰陽師」で、浄蔵が道真のために「菊」を供えていたことについて話した晴明は、浄蔵と道真は無関係ではないことを示唆し、実際にもそうであったのなら、上記の一件について深く関わっていたのでは、と。

7巻にあるように、霹靂を飛ばす道真の頭上に「微動だにせぬ存在」が見えていた・・・かつて不比等らが消そうとした「女神」が・・・と、原作の夢枕さんはおっしゃりたかったのでは、と。

いつもながら推測ばかりですが・・・。

| ●2008.09.21(Sun.)・・・紋「菊水」「三階松」など |

しつこく「菊水」で検索してまして。

御所市の「高鴨神社」が「菊水紋」で。(http://www5.kcn.ne.jp/~takakamo/)

御所市は時間切れで行きそびれたんですよね、行基ゆかりのお寺が3~4箇所あるというのに。

ま、それはおいといて、「高鴨神社」の境内社に「祓戸神社」があり、「伊豆能賣神」が気になって検索していたところ、対の神と思われる「菅田比古命」が祀られている「菅田神社」が出てきて、そこに、

| お姿 一夜松天神とか八条天神と呼ばれていた。一夜松天神とは、神の降臨があった日、鎮座地一夜にして鬱蒼とした松林になったので、その土地を「一夜松」と呼ばれた。 (http://kamnavi.jp/as/sugahiko.htm) |

とあり、昨日の「北野天満宮」が神紋を「松」にしたという伝承と似ているようで。

しかし、御祭神が「菅田比古命または天目一箇神」ということで、道真との繋がりはわからず、偶然なのか何か関連があるのかも不明で。

それに、記憶違いかもしれないけど、「天目一箇神」って女神だったように思うんだが・・・。

あと、「天目一箇神」で思い出すのは、三重の「多度大社」で、別宮「一目連神社」の御祭神。「天津彦根神の御子神・伊勢忌部氏の祖神」ということは、菅田氏と伊勢忌部氏が同族、ということですよね。

蒲生郡にある「竹田神社」は、かつて「菅田神社」と称し、「伊勢の多度神社と交流があった。」ということは、御所市の「菅田神社」とも関連があるのかも。

(http://www.kamnavi.net/it/kinki/takeda.htm)

あ、「菅田比賣神社」と「一夜松」について書かれているサイトがあった。

(菅田池の女神:http://www5f.biglobe.ne.jp/~dayfornight/sugata/01sugatike_no_megami/01sugatike_no_megami.html)

「池」「身投げ」や、男性が妻のある身ということで、聖武天皇と安積采女の話を思い出したけど、内容的に「瀬織津姫」が浮かんできて、途中「女神がミアレする重要な地点」のいう文に、ん?と。「禊」ですよね。

後半に書かれているように、社名の変更により、御祭神の変更もなされたとすれば、これもまた「御祭神隠し」で、「春日神社」ということで、藤原氏によるものかと・・・。

「高鴨神社」に戻りますが、オオタタネコと繋がるようで、そうすると、行基ゆかりの「萩原天神」で祖神を祀る日置氏と繋がり、ひいては道真と繋がるのかも、と。

賀茂忠行の息子「慶滋保胤」が、文章博士の「菅原文時」に弟子入りしたというあたり、賀茂氏(鴨氏)と菅原氏(土師氏・日置氏)との繋がりの深さを示しているようで。

ということは、賀茂忠行の弟子であった晴明も、多少なりとも関わりがあったであろうと思われ、その方面からも、浄蔵と道真のウラ事情(?)に詳しかったのかも。

「祓戸神社」の御祭神の検索で、頭の中がややこしくなってしまい、上記がとんでもにゃ~推測だなと、我ながら呆れてたりするんだが、こりずに「三階松」も検索してみまして。

という、長崎の「鎮西大社・諏訪神社」、相殿神の「住吉大神」の紋が「三階松」のようで。

(http://www.osuwasan.jp/yuisyo/yuisho2.htm)

また横道にそれますが、「高鴨神社」の境内社「祓戸神社」に祀られている「底津綿津見神」は、住吉三神の「底筒男命」と一緒に生まれてるんですよね。

で、「住吉大社」は南北朝時代は南朝の御座所(住吉行宮)で、南部せんべいの話で出てきた「長慶天皇」は、住吉での即位だそうで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE)

(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/aiso23.htm)

なんだかさらにややこしくなってきてしまった・・・。

ということで、先に疑問に思ってることを書いておくことにします。

| 後醍醐天皇から左衛門尉の官位と菊花紋を下賜されたが正成は菊紋はおそれ多いと感じたのか、菊が川に流れている様子に見える菊水紋を用いたとされています。 (http://kusunoki.komusou.jp/masashige.html) |

とされているが、なぜ「菊花紋を下賜された」のか、そして「菊水紋」としたのはなぜなのか。

| 梅松論(ばいしょうろん)は、太平記と双璧をなす南北朝時代の軍記物語・歴史書。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96) |

「梅」「松」ということで、「北野天満宮」を思い出していたんだが、「歳寒三友」によるものなんだろうか?

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B3%E5%AF%92%E4%B8%89%E5%8F%8B)

| ●2008.09.22(Mon.)・・・善光寺他 |

昨日、「高鴨神社」が「菊水紋」で、賀茂氏(鴨氏)と菅原氏(土師氏・日置氏)との繋がりについて少し書きましたが、どうやら「善光寺」も繋がるようで。「立葵」を寺紋として使っているが、

| 本多氏: 古くから三河に土着した松平家(徳川家)と同じく賀茂神社を司る賀茂氏の系統という。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B0%8F) |

とのことで、関連がありそうで。

上記URLで、「藤原氏北家兼通流の二条家綱の後裔と自称。」とあり、検索するたびに、びみょ~に関連してくる「藤原北家」、一体何があるんだろうかといつも考えてしまう。

コミック「陰陽師」12巻で、ことの経緯から晴明が兼通の弟・兼家に、「豊岡姫(豊受大神)に見初められましたな」と言う場面があり、そのあと「まろはカモ」と兼家がつぶやき、ダブルミーニング?と思ったりして・・・。

しかし、善光寺について、

| 善光寺のある地域は5世紀頃から百済や高句麗出身の人たちが移住した地域としても知られ、「善光寺」の名については百済最後の王の息子で日本に定着した百済王氏の始祖である「善光」の名前からつけられたとの説もある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA) |

とのことで、はて・・・と。

| 百済王 善光(くだらのこにきし ぜんこう、? - 持統天皇7年1月(693年)頃)は、飛鳥時代に日本に亡命した百済王族。百済王氏の実質的な祖。元の名は余善光といい、また善光王・禅広王とも表記する。百済最後の王であった義慈王の王子で、扶余豊璋の弟とされる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%B8%88%E7%8E%8B%E5%96%84%E5%85%89) 奈良時代末期には俊哲が陸奥鎮守将軍征夷副使などに任じ、武鏡は出羽守となるなど、敬福以来東北地方の経営と征夷事業に関わり、平安時代中期まで中級貴族として存続した。 なお、俊哲が坂上田村麻呂の副将軍として日高見国へ遠征したことから、百済王氏の一部かその縁者が北上盆地に定住し、岩手県南部各地に現在でも百済姓を名乗る者が散見される。全体としては近畿から福岡にかけての瀬戸内海沿岸に多い。 |

とのことで。

「百済王善光」ですか・・・東大寺絡みでは「百済王敬福」が浮かぶけど、行基で言うなら「高麗王若光」が印象深く、八尾市で太子が祀ったとされる「許麻神社」の御祭神の午頭天王、高麗王霊神、素盞嗚命、許麻大神、枚方の「百済王神社」の御祭神が百済王、進雄命(牛頭天王)というのが気になる。

スサノオ(牛頭天王)がどちらにも祀られているのは何故なのか・・・。

20日に、、「事」の発端は不比等で、時平による道真の左遷が、「事」をより大きくした、という感じがあると書いたけど、「発端」はもっと遡り、事が「明らか」になったのが不比等で、それ以前に太子が絡んでいて、高句麗・百済も関わっている、という感じかな、と。

ま、新羅も関わりがないとは言い切れない、というか、高句麗・百済を追い込んだウラに、何かがある?

玄奘をモデルにしたコミック「玄奘西域記」には、宗教が政治に利用される、というような内容の部分があったので、宗教的なものが関わってるのかも、と思え、スサノオ(牛頭天王)にその謎を解く鍵があるのかも、と・・・。

| ●2008.09.23(Tue.)・・・雷神など |

コミック「陰陽師」3巻分を読むだけで、午前3時までかかってしまった・・・。

| アメン=ラー・・・エジプトの神々の主神 神々の主とされることから、ギリシア人はゼウスと、ローマ人はユピテルと同一視した。 |

「雷神」、日本でいうと、アジスキタカヒコネや賀茂別雷命、道真、大物主命など・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E9%9B%B7%E7%A5%9E)

「農耕神」は、アジスキタカヒコネをはじめ、多くおられるわけで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E8%BE%B2%E8%80%95%E7%A5%9E)

「瀬織津姫」にも多くの名があり、それが「御祭神隠し」となって、のちには宗派による名前ができたりするような・・・。その、「のち」の方を不比等は望んでいたのかも、と。

現在の祭りの在り方のように、次第と形式だけが残り、本来の祭りの意味が霞んでしまっては、本末転倒のような気もするが。

うーん、うまく表現できないなぁ。

でも、人が集い、交流によって個々の幅を広げ、それが子孫繁栄の足がかりとなりうる、という面においては、祭りとしての意味は大いにあるかもしれないが・・・。

そうか、祭りにおける神への敬いが見えないのかな、現状では。

コミック「陰陽師」で晴明がいうところの、「より根源に近いほう」というのをわかりやすく(?)みせてくれたのが、尊氏なのかも、と。

ま、要するに謎は謎のままで、敬うべき神について、行基たちが望むのは果たしてどの御名なのか・・・。

晴明の「根源」とされるものは、行基と同じかもしれない、ということで、夢枕さんの著書について検索していると、「新・魔獣狩り〈10〉空海編―サイコダイバー・シリーズ (ノン・ノベル) 」の「商品の説明」に<著者のことば>があり、

| 広く言われていることだが、若き日の空海(くうかい)には、記録に残っていない空白の期間があることが知られている。 この期間、空海は何をしていたか。 この時期は坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)の東北遠征と重なっており、本書では、この時空海は、田村麻呂等(ら)と共に、東北へ行っていたことになっている。 実は、空海の血は、東北と縁が深い。 空海の所属していた佐伯(さえき)氏は、その血のルーツをたどると東北に行きつく。 少なくとも、ぼくはそう思っている。 (http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E3%83%BB%E9%AD%94%E7%8D%A3%E7%8B%A9%E3%82%8A%E3%80%8810%E3%80%89%E7%A9%BA%E6%B5%B7%E7%B7%A8%E2%80%95%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%AB-%E5%A4%A2%E6%9E%95-%E7%8D%8F/dp/4396208227/ref=pd_sim_b_1) |

とあり、坂上田村麻呂は行基とも足跡が重なってたりするので、そのあたりを追ってみようかな、と。

| ●2008.09.24(Wed.)・・・坂上田村麻呂など |

確か、「坂上田村麻呂」と「行基」での検索したのを、どっか書いてたなぁと探してみたところ、2004/02/18(Wed.)分にあった。(検索しなおして、あらためて引用させていただきました。)

| http://www.tabikaze.net/point_guide/fukushima_ken/kuni_jyu.html | |

| 大蔵寺(千手観音) | 福島県福島市小倉寺捨石 |

| 大同2年(807)に徳一が開創したといわれる寺で、弘仁10年(819)田村麻呂が陸奥地方を鎮護するために、行基作の千手観音像を祀ったという伝承があります。 | |

| http://www.saiwebguide.com/west/butsu3.htm | |

| 息障院 光明寺 | 埼玉県比企郡吉見町御所 |

| 開創は天平のころ(730頃)僧行基によるとされているが、大同年間(806頃)坂上田村麻呂が開基したという説もある。 古くは吉見護摩堂と称し、天慶の乱の折、平将門調伏の護摩を修し、その功により息障院の号を下賜されている。 現在の境内地は、源範頼の館跡といわれ件指定旧跡に指定されている。 本尊:不動明王。 | |

| http://homepage2.nifty.com/hakukato/h-hamakita.htm | |

| 龍宮山 岩水寺 | 静岡県浜北市根堅2238 |

| 遠江四十九薬師第二十八番札所・浜名湖七福神(福禄寿) 神亀二年(725年)、行基が自作の薬師如来像を安置し、開山したと伝えられる。又、坂上田村麻呂将軍の息子・俊光公が、母親をとむらうためにつくった地蔵が、子安地蔵尊といわれている。尚、俊光公の母親は、この辺りに住んでいた赤蛇だったという。 | |

東北方面が福島だけとは・・・すみません。

でも、2004/01/23(Fri.)分に、「岩手県水沢市寺小路の「大林寺」は、行基の開山。大同2年(807)坂上田村麻呂が再建し、849年慈覚大師が復興」とあった。

で、2003/04/16(wed.)Vol.2分にちょこっと書いた「不動院」(新潟県見附市小栗山町1778)を再検索したところ、

| 越後三十三番札所観音霊場第十七番。 行基菩薩が、この地で自ら彫刻して安置された御丈五尺の千手観世音がご本尊である。この観世音の開眼法要の時、山上に北斗七星が煌々と輝いたので、その山頂に観世音の守りとして七所権現をまつり、その山を七所山と名付けた。 その後、紀州日高郡日吉郷浄蓮上人と坂上田村麿が力を合わせて伽藍を建立し寺は栄えた。 又上杉謙信公が深くこの観世音に帰依し境内に我浄寺・福常寺の二ヶ寺を建立して観世音の供養を命じた。八幡太郎義家もここに参詣し鰐口を奉納したという。 (http://niigata.cool.ne.jp/junrei/junrei/33/17.htm) |

田村麻呂による「北斗七星」の話があったことを思い出し、改めて検索してみたところ「北斗七星伝説」がヒットし、「坂上田村麻呂」と「行基」での検索で、「蘇民祭」について書かれたサイトに両者の名前が出てきたので、引用させていただきました。

| 北斗七星伝説 青森県には「北斗七星」伝説がある。 津軽富士とも言われる岩木山周辺にある「七神社」は、征夷大将軍・坂上田村麿が創建したと伝えられてる。その七神社を結ぶと、巨大な北斗七星が現れる。七神社とは、大星神社、浪岡八幡宮、猿賀神社、高岡神社(熊野奥照神社の説もある)、岩木山神社、鹿嶋神社、乳井神社である。 八世紀の終わり頃、桓武天皇は、坂上田村麿を征夷大将軍に任じ、蝦夷征伐のため陸奥へと攻め入ませた。しかし、八甲田山の女酉長・阿屋須(おやす)と弟の頓慶(とんけい)の反撃に遭い、田村麿は大いに苦戦したという。田村麿はある夜「我、勝利に導きたまえ」と北天に悪鬼退散の祈願をして寝たそうだ。その夜、夢枕に北斗七星が現れて七枚の鬼面を田村麿に授けたそうだ。この面をつけた田村麿は、反撃に転じ阿屋須と頓慶をとうとう打ち取ったそうだ。 蝦夷地を平定した田村麿は、七枚の鬼面を妙見社に奉納し崇めたという。妙見社は七神社のひとつ、現在の大星神社である。こうして、次々に七つの神社が上空高くから見ると北斗七星の形に見えるように配置されたという。 (http://www.zemi.zapto.org/topics/topics.cgi?page=10)

蘇民祭(http://mryanagi.hp.infoseek.co.jp/new_page_17.htm) 黒石寺 胡四王神社 鎮守府八幡宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

で、ログを見ている時に、自分で書いておきながら、すっかり忘れてたことがいくつかあったので、こっちにひっぱってきました。

| 2006.11.24(Fri.)分 古代の日置(日置部)を名乗る氏族は殆どが五十猛神(わが国に渡来してきた天孫族の始祖で、素盞嗚神として表現されることが多い)の後裔に位置します。京の祇園社(祇園牛頭天王)の祭祀に関与した高句麗系の日置造氏でも、素盞嗚神一族に通じる遠祖を持っています。 五十猛神は記紀に現れる頻度は多くありませんが、高魂神(=天照大神で、当然に男神)の父神とみられます。波比伎神は熊野大神でもあり、ともに天孫族の流れをひく氏族が奉斎しました。 (http://shushen.hp.infoseek.co.jp/keijiban/hahiki.htm) 2007.04.12(Thu.)分 |

空海と田村麻呂がリンクしているお寺については、まだ検索してないのですが、やはり関連があると思われる人々が、行基の足跡を辿ったように思われ、百済王氏も同様かと。

検索の途中で見つけたんだけど、高句麗始祖「朱蒙」の子が百済「温祚王」だそうで。

(http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-30.html)

また、長慶天皇は白山の御祭神隠しをご存知だったかのようで、青森に「白山堂」を建てていて。

(http://hitachikurukuru.hp.infoseek.co.jp/1610aomori/1610aomori_02.htm)

上記URLのページを見てて思い出したけど、北畠顕家のお墓は大阪市阿倍野区王子町3丁目で、顕家の弟・顕信の子・守親のお墓は青森なんですね・・・。

あら、鎌倉にも寺社の配置が北斗七星の形になっているところがあるそうで。

(明月院、円覚寺、東慶寺、浄智寺、海蔵寺、銭洗弁財天、佐助稲荷)

(http://yanenoueno.seesaa.net/category/382690-1.html)

あ、将門関係でもありましたね。

(大江戸北斗七星ツアー:http://dhistory.hp.infoseek.co.jp/tv_taira.htm)

ということで、検索に時間を費やしてしまい、それだけで納得してしまって・・・いやはや。

| ●2008.09.25(Thu.)・・・徳一など |

昨日、「坂上田村麻呂」と「行基」の両方が出てくるお寺のトップに、福島の「大蔵寺」を書きましたが、北畠顕家が再興してるんですね。

(http://www001.upp.so-net.ne.jp/densetutanbo/tamuramaro/daizoji.htm)

で、空海と田村麻呂との関連より先に、空海と徳一、最澄と徳一のことが目に付いて。

かつて「徳一」については、行基と宝篋印塔の関連で浮かび上がってきて、検索したことがあったような気がするんだが、どこに書いたか探し出せず・・・あ、円仁も絡んでたところもあったような。

岡山方面では行基の足跡を辿るように、報恩大師の名前が出てきて、のちに天台宗が絡んできてたり、ちょこっと空海も絡んでたりして・・・。

ま、それはいいとして、会津と奈良での、最澄と徳一との手紙のやりとりにより、空海と最澄の教えの違いがはっきりしたような気がして。

思想としては同じだったかもしれないが、「後ろ盾」の違いが方向性の違いを生み出したと言いましょうか・・・。

それが、十一面観音として祀るか、大黒天として祀るか、分かれ道を作ったように思え、さらに広がりをもたらしていったような・・・。

ま、そもそもは不比等らが御祭神隠ししたり、出雲勢力を排除しようとして、「ねじれ」を生じさせたのが、のちのち拡大していったとも言えるような・・・。

「ねじれ」について、声を大にして流布できる人たちは、自分たちの主観からそれを正論のように語れるだろうけど、声を大にしたくても届かない人たちが、それを逆説だと言ったところで、耳を貸してくれる人がいなかったら、ねじれたままの事柄だけが歩き出すわけで・・・。

話がそれていってますが、「坂上田村麻呂伝説の旅」さんのサイトを拝見してて、奥浄瑠璃「田村三代記」を読むと、朝廷のいいなりで東北の人々を制圧しようとしたように思えず、信仰の中に「瀬織津姫」が見えるようで。

それがゆえに、「お手植えの桜が、東北各地に広く分布」しているのでは、と。

(http://www001.upp.so-net.ne.jp/densetutanbo/tamuramaro/sandaiki.htm)

それは京都の「清水寺」の御縁起を読んだ時にも感じたことで、それらを知って空海は徳一にアポを取ったような気がして。

徳一の法相宗の師であった「修円」は、天台宗にも真言宗にも通じていたようで、隠された御祭神についても、その神をどのように祀るのが望ましいかも、熟知していたのではないかと思われて。

「南家」の出というあたり、その思いは強かったのかも・・・。

(徳一:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E4%B8%80)

(修円:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%86%86)

のちに頼朝等の名前が見えたりするあたりも、行基の思想を徳一が受け継いでいると思われたからではないか、と・・・。

行基を中心に言えば、の話で、もちろん行基の背後にいた氏族や、太子からの流れがあってのことかと思われるわけで。

あ、忘れてましたが、会津の「恵隆寺」は、808年に空海の勧めによって田村麻呂が建てたお寺とされているが、当時空海は九州にいたとされており、勧めたのは徳一ではないかとされているようで。

(http://www001.upp.so-net.ne.jp/densetutanbo/tamuramaro/eryuji.htm)

話がそれますが、同じサイト内に書かれてた、「安東氏」の祖は奥州の安倍氏で「安日・長髄彦」の血統を引く、というあたり、興味深いですよね。

(http://www001.upp.so-net.ne.jp/densetutanbo/akuroou/ando.html)

ニギハヤヒが東北方面に彼らを逃したという説によるものであれば、田村麻呂が朝廷の命を掲げて東北に向かっただけのように思えなかったりするような・・・。

で、「「黒百合姫物語」は「お鶴物語」であり、鳥海山の鶴間ケ池の名はこれに由来するのかもしれません。」と書かれた「黒百合姫物語」について、柳田氏のアンテナにひっかかったというのも興味深いな、と。

(http://www001.upp.so-net.ne.jp/densetutanbo/kuroyuri/haikei.html)

かと言って、私自身もどう書いていいのかわからないんだけど、朝廷側にとってはある意味償わなくてはいけない人たちを、片っ端から武力で抑えようという姿勢をとろうとしてて、派遣される人々・・・田村麻呂たちは、理不尽さを感じていたように思われて。

ゆえに、朝廷用の報告とは違った歴史があったことを、周りで見ていた人々が語り継いでいったのかも・・・と。

| ●2008.09.27(Sat.)・・・毘沙門天など |

「病」がある、あるいは「筋が一本通って」いないからか、どうも頓挫してしまう・・・意思の弱さか?と反省しつつ、検索を続けた。

新羅明神=摩多羅神=ミトラ神=太陽神のようで。

(http://sasra.co.jp/bodyhimesasra.html)

楠木正成が「怨霊」だったとか。

(http://www.sonoda-yoshiaki.com/colum7.html)

上記URLを拝見しててふと思った、楠木正成も将門も坂上田村麻呂も太子も「毘沙門天」で繋がるんだなぁ、と。行基も「達身寺」などで繋がるし。

(達身寺:http://www.tashinji.jp/about.htm)

不思議空間「遠野」さんのブログを拝見してて、「その田村麻呂が、青森に北斗七星の形に神社を建立し封じ込んだというのは、周知のとおり。」とあったが、「封じ込んだ」というのはどこかに書かれているんだろうか?

(http://dostoev.exblog.jp/i85/)

先日リンクを入れた「田村麻呂の北斗七星」の地図を見ると、逆にはなってないし、「田村麻呂の東征の後に建立された北は早池峰神社及び、南は伊豆神社には瀬織津姫という穢れ祓いの強力な神を奉っている。」のは、瀬織津姫のことをよく知ってるからではないかと思われて。

東北の地に「ナガスネヒコ」の末裔がいることを知っていたと思われ、その人々に呪をかけるということはなかったように思うんだが・・・。

「毘沙門天」にもどりますが、「達身寺」や「東寺」の「兜跋毘沙門天」について検索したところ、「安西城毘沙門伝説に由来する造像」である、とのことで。

(http://dsr.nii.ac.jp/narratives/discovery/07/)

上記URLに書かれているように、「兜跋毘沙門天」の特徴の1つに「地天の両手に支えられていること」があり、「中央の地天は、別名を歓喜天といい、左には尼藍婆、右には毘藍婆という二鬼がつき従うとされる。」と。

毘沙門天の妻は吉祥天で、歓喜天の双身像の男天は「大日如来」、女天は「十一面観音」をあらわす、とされていて、「一対」の形でお祀りしたかったことの表れとも言えそうで。

長慶天皇や正成、顕家たちもまた、「瀬織津姫」のことをよく知ってるから、東北を目指したのではないかと・・・。

| ●2008.09.28(Sun.)・・・房前について |

何度か読んだことがあったのに、なぜ気付かなかったのか・・・「奪われた」や「取り戻した」の部分、場合によっては逆だったのかもしれないな、と。

能の「海人」を読み直して思ったんだけど、母が蘇我氏である兄の武智麻呂より「北」に住むというあたり、房前の母は蘇我氏よりも上の地位だったのでは、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%BA%BA_(%E8%83%BD))

不比等の妹が唐の妃になるにあたり、唐の高宗皇帝から興福寺に三つの宝物が与えられ、そのうちの1つが「竜宮」に奪われた、というストーリーになっているが、それが「竜宮」が取り返したというのが本当であれば、話は変わってきそうで。

土台となった話があったとすれば、だけど。

でも、そういうのがあったからこそ、伝承が能になり、「北家」となりえたのではないかと思われるわけで・・・母は出雲王朝の人だったのかも、と。

房前が志度寺に行基と訪れていることや、のちの藤原北家がやたら絡んでくるあたりを見ていると、そういう気がしてくるのだが・・・。

| ●2008.09.29(Mon.)・・・「東北への誘惑」を読んで/行基の会他 |

夢枕獏さんの本が気になったので古書を買ってもらい、いちばん早く届いたのが「東北への誘惑」という本で。

5人の方が、それぞれの東北への思いを書かれていて、JR東日本の企画によるものだから、大半はヲタさん向きかなと思える内容だったけど、初めの高橋克彦さんの分が気になって。

「ストーンサークル」の話から始まり、神社のようなものだったのでは、とされ、調べていくうちに、東北方面のストーンサークルの「立石」が「アラハバキ」と呼ばれていたようだ、とのことで。

そしてその神は、「少彦名神」と同神であることがわかった、と。

さらに、ストーンサークルの原点は高千穂のもので、近くに「国常立神」を祀る神社があり、「ストーンサークルそのものが、国常立神のシンボルではなかったか、と思っているのです。」と・・・。

ストーンサークルは日時計のような感じで、その中心の立石は太陽神かなと思っていただけで、詳しくは調べてなかったんだけど、「アラハバキ」「少彦名神」「国常立神」が繋がるというのは興味深いですね。

すなわち・・・それらの神は「瀬織津姫」に繋がることになるようで。推測では、ストーンサークルの方位については、日置氏らの技術もあるのでは、と・・・。

で、本の続きには、柳田氏の「遠野物語」についても書かれており、柳田氏に疑問を持ったので、「不思議空間『遠野』」さんのサイトを拝見した、という経緯でして。

「国常立命」の話に戻ると、大阪の「住吉大社」では、国常立命は「星宮」に祀られており、

| 竈神住吉大神と共に星辰の神。御縁由浅からず厄除の為、星祭を行う慣習古く古来竈殿に竈神を祀り星神なりと伝ふ。大方の熱願凝って両神の奉斎となる。 |

とされているんですよね。つまり、「太陽神」であり「星神」でもある、ということのようで。

そうそう、高橋克彦氏は秋田に物部氏の祀る「唐松神社」(大仙市協和境字下台84)のことを書かれており、検索してみると、「子授け」の神社で、ストーンサークルのある「天日宮」には、「ニギハヤヒ」が祀られているようで。

(http://www.thr.mlit.go.jp/akita/etc/masumi/model_course/02_kyowa/rekishi.html)

(http://plaza.harmonix.ne.jp/~angel/fuko/no046.htm)

(http://kamnavi.jp/mn/higasi/karamatu.htm)

(http://5.store-web.net/~tetsuyosie/akita/daisensi/karamatsu/karamatsu.html)

(http://www.d3.dion.ne.jp/~stan/txt/ao1krmt.htm)

(おまけ・唐松温泉:http://www.karamatsu.com/onsen/index.html)

ナガスネヒコの兄・安日彦は実はニギハヤヒで、ナガスネヒコと共にニギハヤヒも東北へと行ったのでは、と・・・。

話が飛びますが、先日行った「優婆尊」など、子育て・子授けの温泉やお寺・神社がけっこうあるけど、そのあたりを調べてみると、瀬織津姫に繋がるかもしれないですね。

(子宝温泉ガイド:http://chuchu.lolipop.jp/p/onsen-menu.htm)

で、「唐松神社」のところに書いたURLには、「菅江真澄の道●探訪モデルコース●」が含まれてますが、ここ数日の検索で、菅江真澄や八幡太郎義家がよく出てきて、関連するのかなと見ていると、「白瀑神社」がヒットした。

円仁の名前もあり、推測通りのようだな、と。

(http://bekkan.web.infoseek.co.jp/191shirataki_jinnjya/shirataki%20jinjya.html)

デジカメ持って行くのを忘れた・・・検索で出てくるやろか・・・。

昨日の午後2時から、堺市民会館小ホールで、行基の会による「行基さんと堺・泉州」という講演会があり、時間の都合上、お2人方の講演だけ拝聴しまして。

どちらの先生も、行基を中心に考えておられるわけではなく、行基の活動が、それぞれが専攻されている分野の先駆者的に捉えておられるようで、そのお話はどこで行基と繋がるねん?と。

なるほど、そこですか、ってな具合に感心はしましたが、知っている事柄なので、参考にはならないかなぁ、というか、おしい!と。

70代以上の方々が50人程度集まり、そこで詳しく話したところで・・・みたいな風にも取れるような部分もあったし、時間切れで肝心なところが早送りになってしまってたし。

ま、それは京都での秦氏関連の講習会でも同じことが言える部分があるんで、仕方のないことなのかもしれないけど・・・。

講習会の前、受付のあった狭いロビーには、年表や絵巻のコピー、行基ゆかりのお寺の説明や地図等が展示されていて、その中に初めて知った事柄とかがあり、いくつかメモしてたんだけど、そこで一人のおじーさんに声をかけられまして。

「これ、私が作ったもので、ちょっとした自信作ですねん。」と指差した年表は、行基に関連する人物と関わった年代をわかりやすく表にされていて、物事の起こった詳しい年月日が書かれているあたり、行基オタク暦(?)4年でここまでされるとは!というくらい、すばらしいもので。

が、しかし、「泰澄」と「吉備真備」が書かれてなかったあたりを指摘させていただき、一条通りのカンバン屋さんのおじーさんに、さらに奮闘されることを願ってまして。

「行基の会に入りませんか」と誘われたけど、泰澄と行基の繋がりから見えるものについて気付かれたら、入会させていただこうかな、と。

前置きが長くなりましたが、初めて知った事柄として、池田市の「寿命寺」の「当山開基行基僧正絵伝」に、「生まれてすぐに榎の股に置かれたとされる」と。

また、堺市の「宝積院」の「行基菩薩伝絵巻 」によると、「行基の悪口を言った元興寺の智光が地獄におち、のち蘇生して行基に謝ったといわれる」とあって。

前者の話に似たものはいくつかあり、「良弁」は奈良の春日神社の杉の木に捨てられ、「義淵」に育てられたとされているんですね。

「良弁」も「義淵」も行基とは関わりがあったと思われ、木の種類は違うものの、「木俣神」との関連があることを示しているようで。

後者の「智光」の話、「日本霊異記」に載っているようですね、すっかり忘れてました、だはは。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%BA%E5%85%89)

で、智光は「智光曼荼羅」として遺していて、「慶滋保胤」の名前が出てくるあたり、興味深いですよね。

(http://mahoroba.lib.nara-wu.ac.jp/y03/mandara/)

あと、堺市の「宝積院」の「法起菩薩曼荼羅」、初めて見たんだけど興味深いな、と。

「宝積院」に行った時、「法起菩薩」についてはよくわからず、「宝起菩薩堂」には宝起菩薩、不動明王、役行者が安置されてることしかわからず・・・。

なのに調べてなかったんで、昨日検索してみたところ、

| 役小角が金剛山で修業中に現れたのが、法起菩薩だそうです。そのお姿を仏像にして安置されたそうです。写真のように、五眼六臂のお姿で、農耕の守護神だそうです。 (http://blog.goo.ne.jp/mitoshi7/e/955d0ec83beb2644d829b8051326b4ef) |

とのことで、その情報を載せておられたのが、御所市の「葛木御歳神社」の禰宜さんということで、縁とは不思議なもので。いや、必然的な縁かも?

小角というと「蔵王権現」を思い出し、検索してみると、

| 神武によって滅ぼされた大和(倭国)の王、ナガスネ彦が殺され兄の安日彦(アビ彦)が東北に逃れ連合体として東北王朝を築き、ナガスネ彦を祀ったのが「蔵王権現」の発祥とみられる見解も近年有力説とされる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E7%8E%8B%E6%A8%A9%E7%8F%BE) |

とあり、「大和葛城宝山記」に、

巻頭に行基菩薩 撰と、  は、大毘盧遮那如来(東大寺の大仏と同じ?)と同一としている。さらに、「天照太神は天御中主尊を貴ぶ」、とも書いてある。 は、大毘盧遮那如来(東大寺の大仏と同じ?)と同一としている。さらに、「天照太神は天御中主尊を貴ぶ」、とも書いてある。 と天照太神は同一のはずだが、別神であるかの様に名前を使い分けていることも注目に値する。 と天照太神は同一のはずだが、別神であるかの様に名前を使い分けていることも注目に値する。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E8%91%9B%E5%9F%8E%E5%AE%9D%E5%B1%B1%E8%A8%98) |

と、されていて。「蔵王権現」は「法起菩薩」であり「瀬織津姫」で、「武雷尊」は後世の追記と思われ、「タケミカヅチ」という名前で、「瀬織津姫」の神威をいただいたようですね、不比等らは。

「法起菩薩曼荼羅図」に戻りますが、それには説明がついていて、中央上部に描かれているのが「法起菩薩」、その下が「聖武天皇」で、それらの左側に描かれているのが「聖徳太子」でその下が「役小角」、右側に描かれているのが剣に絡む龍、その下が「行基」とのことで。

(法起菩薩曼荼羅図:http://www.city.sakai.osaka.jp/kyoiku/_syougai/_kyouiku/bunkazai/199712houki.html)

宝積院には南北朝時代の「星曼荼羅図」も伝わっているんですね・・・。

(http://www.city.sakai.osaka.jp/kyoiku/_syougai/_kyouiku/bunkazai/hosi.html)

話が前後して申し訳ないですが、講演の2人目の方のお話には「天御中主尊」が出てきてたんですよ。あ、徳一と最澄、そして空海の話もちらっとありましたね。

で、初めの方は「忍性」から、行基の「文殊菩薩信仰」に原点を見出しておられたんだけど、活動拠点だった鎌倉の「極楽寺」には、「飛龍権現」が祀られている(いた?)ようで、これまた「瀬織津姫」では、と。

「子育て地蔵」があるようだし、近辺には熊野神社や白山神社もあるようで・・・後醍醐天皇の勅願所。

この縁も必然的かと。

(忍性:http://www.eonet.ne.jp/~miyake-s/sub4.htm)

(極楽寺:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E5%AF%BA_(%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82))

(地図:http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E5%AF%BA3-6-7&sll=36.5626,136.362305&sspn=39.451103,53.525391&ie=UTF8&ll=35.307859,139.531581&spn=0.009876,0.013068&z=16)

| ●2008.09.30(Tue.)・・・玄昉・真備など |

昨日、「泰澄」と「吉備真備」の名前を書いていて、たしか泰澄は、玄昉から「十一面観音」について教わり、吉備真備は「牛頭天王」を祀っていて、どちらも「瀬織津姫」と関連があって。

そういえば、玄昉と真備は同じ頃に唐に留学してたような・・・と。

| 玄昉 義淵に師事。717年(養老元年)入唐して智周に法相を学び、約20年後の735年(天平7年)経論5000巻の一切経を携えて帰国。736年(天平8年)封戸を与えられた。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E6%98%89) 吉備真備 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%82%99%E7%9C%9F%E5%82%99) |

な~んかありそうだなと検索していると、

| 梅原猛の、『京都遊行』から 「岩間寺と白山信仰の泰澄」 ・・・金沢文庫に『泰澄和尚伝記』なるものが残っており、それが白山信仰の根拠地の一つ平泉寺白山神社宮司を務めた歴史家平泉澄氏の厳密な考証を経て約五十年前に世に出された。この伝記は平安時代の僧浄蔵が語ったのをその弟子神輿が筆記したものである。 2002.11.10京都新聞朝刊より転載 (http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/mansukejii/diary/200211) |

とあり、「浄蔵」については以前書いたように、「牛頭天王」との繋がりが深い。

他の記事に、「石山寺本尊の脇侍に執金剛神と蔵王権現を配置しているのは、良弁の信仰を語っているのである。」とされていること、および、泰澄創建の「岩間寺の本尊が千手観音で、脇侍が吉祥天と婆蘇仙」というあたり、行基に関連のある人物の、「瀬織津姫」を意識してのものと思われるわけで。

「牛頭天王」の話に戻りますが、「牛頭天王と法道仙人」というページに、

| 法道仙人は『元亨釈書』にも多聞天王と西峯にあらわれた牛頭天神の守護を受けて、印南郡の一乗寺を中心として活躍した仙人と記されている。 (http://douman.fc2web.com/harima1/kozutennou-houdousennin6@.htm) |

と書かれており、多聞天王とは毘沙門天のことで、一乗寺には「妙見堂」もあるようで。

(http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/reikenki/saigoku/reijo26.html)

あ、太子創建の「信貴山朝護孫子寺」にも関連がありましたね。

(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/afu10.htm)

で、真備による移動は、

| 聖武天皇の御代の天平五年(733)吉備真備公に勅して、廣峯山に大社殿を造営、新羅国明神と称し、牛頭天王と名づけられたと云う。 (http://www.kamnavi.net/it/kinki/hiromine.htm) |

とのことで、勅によるもののようで。

うーん、百済にも高句麗にも繋がり、新羅にも繋がって・・・。

唐から持ち帰った土を埋めてそこに祠を建てたことに始まると伝えられている尼崎の「吉備彦神社」、吉備真備が御祭神のようだが、唐から持ち帰ったとされるのは、どこの土なのだろうか?

| ●2008.10.01(Wed.)・・・行基の弟子 |

行基の十弟子のひとりに、「崇道法師(大唐蘇氏)」がいて、蘇氏とは?と検索してみた。

詳しくはわからなかったけど、「『蘭陵王入陣曲』の疑問に対する解釈」というサイトがヒットし、そこに「蘇氏」が出てきたので、もしそれらに関してだとすると、奈良の大安寺を介しての師弟関係かな、と。

秦氏に近いかも?

(http://www.houzenin.jp/shomyo/6/kaiho06_07.html)

また、「平則法師(巫氏)」は?と検索してみたら、「天文要録」が出てきた。

内容は、「日・月・五星・二十八宿・石氏・甘氏・巫氏などに分かれ、かつて天文現象やそれにまつわる占星術や緯書などの説を類書形式にまとめたもの」だそうで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E8%A6%81%E9%8C%B2)

うーん・・・専門職としていたものが氏名になったのかも。日置氏に近いような?

| ●2008.10.05(Sun.)・・・「白道」を読んで(西行について) |

寂聴さんの「白道」を、やっと半分ばかり読み終えたところで、ここから西行が北陸を旅する、というところで午前2時。

ということで、まだはっきりしてるわけじゃないし、読み終えてもはっきりするかどうかはわからないけど、西行も円空同様、瀬織津姫に身を捧げた人だったのでは、と。

寂聴さんは、西行の歌は待賢門院璋子への片思いを綴ったものとされていて、待賢門院璋子と白河法皇の関係を艶っぽく書かれているけど、ちょっとちゃうかな、と。

待賢門院璋子と白河法皇についての書物を読んだわけでもなく、想像でしかないけど、この2人の影響により瀬織津姫を知り、ゆえに西行は出家したのではないかな、と。

西行が「月」や「花」にたとえて歌ったのは、待賢門院璋子への想いではなく、瀬織津姫へのように思われて。

というのも、西行が「平等院行尊」と書かれた卒塔婆を見つけ、それに紅葉が降りかかるのを見て、

と詠んだとされており、それは

行尊もまた、瀬織津姫について詳しく知る人のひとりだったと思われ、「紅葉が降っている」ことから西行は、

を思い浮かべ、行尊と瀬織津姫を重ねながら、その様子を詠んだのではないかと、私は思うのだが・・・。

まだ詳しく調べてないけど、

と詠んだ、「能因法師」もまた、知っていた人の中に入るのでは、と。

と詠んだ西行の本意は、「もともと和歌は我国では神への捧げもの、法楽として作ったのが起源だった。」という、寂聴さんのお言葉通りだったように思われるわけで。

あ、少し能因法師について調べたところ、父が橘氏で、師事したとされる藤原長能は「北家」のようで、「甲斐国や陸奥国などを旅し、多くの歌を残した。」とのことで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E5%9B%A0)

と、「業平の『世の中にたえて桜のなかりせば』を敷衍して」歌ったとされているあたり、上記の紅葉の歌に似ているように思われて。

西行や能因法師の足跡を見つけ、同じような気持ちで旅したであろうと、行基のおっかけをしたと思われる芭蕉は、思いを馳せていたのでは、と。

(http://www.bashouan.com/prKajin.htm)

| ●2008.10.06(Mon.)・・・西行、待賢門院璋子、白河法皇など |

繋がるであろう人たちを追えば、どこかからその繋がりの意味がさらに見えてくるかなと、昨日書いたように、「西行」について書かれた「白道」を読んでまして。

関わった人々から受けた影響などが、その足跡から見えるかも、と。

(西行法師年表:http://sanka05.web.infoseek.co.jp/keidu.html)

西行に影響を与えた初期の頃の人物と思えるのが、「待賢門院璋子」と「白河法皇」ではないかと思われ、少し調べてみたところ、白河法皇の母も、待賢門院璋子も、閑院流(藤原北家支流の公家の一門)の出とあって。

(白河法皇:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87)

(待賢門院璋子:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%92%8B%E5%AD%90)

西行も、東北で出会う秀衡も、ともに俵藤太秀郷の裔、すなわち房前の裔で「北家」であって。

白河法皇と待賢門院璋子は「熊野詣」しているが、昨日のURLのページにあったように、「花山法皇のときからおよそ100年ぶりに再開された熊野御幸」のきっかけは、白河法皇によるものとされていて。

その2人との関係において、西行はより瀬織津姫について知ったのではないか、と。

同じページに名前の出てくる「行尊」を、西行は「惹かれていた節が見え・・・」と、寂聴さんも書かれていて、行尊が修行を積んだ地に西行も訪れ、詠んだ歌の一部が昨日書いたもので。

(行尊:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%B0%8A)

修行の地の1つ、吉野の大峯に西行は2度訪れていて、小角のこと、「蔵王権現」のこと、ひいては「瀬織津姫」についてさらに知ることになった、あるいはある程度知っていたので吉野を訪れたのかも・・・。

出家前、友人(西住)とともに行基ゆかりの「法輪寺」に詣っての、僧「空仁」と歌のやりとりや、「行尊」の足跡を追っての歌の端々に、「瀬織津姫」が垣間見えるようなのは、知っていたからこそなのかも、と。

出家後、真言宗から天台宗に変わるあたりに、鞍馬寺を訪れているのも、上記のことに関連してのことのように思われて。

少し話しがそれますが、「白道」で西行が吉野で修行したことについて書かれている箇所で、吉野に逃れた人についてもふれておられ、そのうちのひとりが「後醍醐天皇」で。

後醍醐天皇といえば、正成に「左衛門尉の官位と菊花紋を下賜」したとされているが、正成らとの繋がり、吉野との繋がりの根底には、「信仰」によるものが大きいのではないかと推測してまして。

「菊花紋を下賜」する、すなわち功労に対しての褒章と思われるが、推測するに、自分の身に何かあった場合には、自分に成り代わって意思を継いでほしい、天皇の位についてでも・・・というのがあったのかも、と。

それに近いのでは、と思われるのが、称徳天皇が道鏡に皇位継承しようとしたことや、平将門が新皇を名乗ったことなどで、その背後には「瀬織津姫」が存在するのかも、と。

「道鏡」は弓削氏(物部氏)で「ホアカリ」と繋がり、将門の「妙見信仰」は「瀬織津姫」に繋がり、田村麻呂や正成等にも繋がって。

(弓削氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E5%89%8A%E6%B0%8F)

(平将門:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B0%86%E9%96%80)

「妙見信仰」は行基にも空海にも繋がりますね。

(能勢妙見山:http://www.nihon-kankou.or.jp/soudan/ctrl?evt=ShowBukken&ID=27322ag2132005125)

(妙見信仰:http://www.d1.dion.ne.jp/~s_minaga/myoken48.htm)

太子にも・・・。(妙福寺北辰殿:http://www.myokensama.jp/annaizu/myokengu.html)

小角開基の「獅子窟寺」の場合、のちに行基が堂塔を建立し、空海によって妙見信仰が起こったものと思われるが、信仰における何らかの繋がりがあるからこそ、3人の名前がここで記されることとなったように思えて。

(http://kamnavi.jp/en/kawati/hosino.htm)

参道に「安産地蔵」があるということで、やはり「瀬織津姫」を思い出すのだが・・・。

(http://murata35.chicappa.jp/meisho/sisikutuji/)

小角開基とされる箕面の「瀧安寺」には、「弁財天」が祀られており、大日如来の化身とされる不動明王、北方を守護するとされる毘沙門天がともに祀られていて、関連があることを示しているようで、ここでもまた、行基や空海の名前が見られるわけで。

(http://www.geocities.jp/easyclub_choro/afu37.htm)

不動明王-大日如来(の化身)-毘盧遮那、大日如来=天之御中主神とされるなら、妙見信仰に繋がり、瀬織津姫に繋がっていくのでは、と。

(天之御中主神:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%BE%A1%E4%B8%AD%E4%B8%BB%E5%91%BD)

そんなこんなで寄り道が長くなりましたが、こうして長い時を経てもなお、朝廷による史書のみで歴史が語り継がれ、消されていった神や歴史については、閉ざされたままなんだなぁと、つくづく感じるわけで。

「北辰」ということで、住吉さんの「初辰まいり」も何か関連があるかなと検索してて、横道にそれてしまった。

四天王寺さんの近くにある「堀越神社」で「初辰福富祭」があり、節分に授符された「鎮宅節分祭三合年符」のお札を持参するようだが、そのお札が「星祭り」によるもののようで。

(http://www.horikoshijinja.or.jp/jinja/kamisama/chintaku-san/index.html)

「七夕には星祭を七日七夜行い七月七日の結願の日に大真西王母須勢理姫命をお招きして星霊の力により生命の復活再生を希う繁昌祭を行います。」とのことで、子孫繁栄に繋がり、「初辰まいり」にも繋がるのかな、と。

「太上神仙鎮宅七十二霊符尊神」「大真西王母須勢理姫命」・・・とーっても気になりますね。

奈良の「鎮宅霊符神社」では、「天御中主神」が祀られているそうで。

(http://www3.kcn.ne.jp/~mamama/nara/temple/tintakureifu-shrine02.htm)

また、「行願寺」(革堂)の鎮宅霊符神堂の御本尊は、「北辰妙見菩薩、一名・鎮宅霊符神」とあることから、「妙見信仰」との繋がりがあるようで。

(http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/sonota-myouken.html)

上記URLの「閑臥庵」に、「右の彩色立像は“韋駄天”だが、左の2躰(翁と女神像)は不明」とあり、推測で女神像が「ガネーシャ」(歓喜天)、翁が「シヴァ」(マハーカーラ)で「大黒天」「大国主」かなと。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B4%E3%82%A1)

で、「大真西王母須勢理姫命」だけど、「大真」は「まこと」であることを強調?「西王母」は「不老不死の力を与える神女」、「須勢理姫命」は「大国主」のヨメだが、本居宣長は「速佐須良比売」と同じ神とされているようで。

(西王母:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8E%8B%E6%AF%8D)

(須勢理姫命:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E5%8B%A2%E7%90%86%E5%A7%AB%E5%91%BD)

(速佐須良比売:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%93%E6%88%B8%E5%A4%A7%E7%A5%9E)

「大真西王母須勢理姫命」は、須勢理姫命=西王母で不老不死の力を与え、罪を祓い、繁栄をもたらす偉大なる神、ということ?

うーん・・・須勢理姫命=速佐須良比売なら瀬織津姫かと。

| ●2008.10.06(Tue.)・・・西行について他 |

「白道」を読み終えまして。1度目の東北への旅は記されてないようで、諸説あるらしいが、30歳前後であろう、と。

その旅での西行の思いは、先日新潟から戻った時の琵琶湖を見ての思いと似ているかも?なーんて・・・。

東北からの旅ののち高野山に住み、「崇徳院」が亡くなった数年のち、崇徳院ゆかりの地を訪れたようで、そのあと空海の生誕地とされる「善通寺」に立ち寄り、我拝師山に庵を結んでいたようだが、

| 西行の年譜では四国から帰り69歳の時、再度の陸奥の旅をするまでの間は、ほとんどこれという事蹟が伝えられていない。 |

西行63歳の年(治承4年・1180年)、高野山から伊勢二見ヶ浦に移り、草庵を結んだ年、とある。

四国から帰り、伊勢に移るまでの、西行の50代~60代初めの頃は、西行と同い年で同じ北面の武士であった「平清盛」が台頭してきた頃で、平家滅亡の翌年(文治2年・1186年)、

| 重源上人の約諾を請け、東大寺料の砂金を勧進する為に奥州に赴く途中鶴岡八幡宮に参拝した。 |

ことが「吾妻鏡」にあり、鶴岡八幡宮で頼朝と会った、とされているそうで。

奥州で秀衡に会った際、頼朝からの伝言を伝えたであろうことは、東大寺への砂金が京に送られていることで残っているようだが、義経と西行が顔を合わせたか否かは残っていないらしい。

が、時は違っても「鞍馬寺」に身を置いたことのある2人が、会ったという事実があったとしても、それぞれの立場上、秀衡が隠し通したのでは、と思われて。

のちに嵯峨に移り、「自歌合」(じかあわせ)の「御裳濯河歌合」を伊勢神宮内宮に、「宮河歌合」を伊勢神宮外宮に奉納するための判定を請うため、「御裳濯河歌合」を藤原俊成に、「宮河歌合」を藤原定家に送り、それ以降は歌を詠むことをやめたそうで。

藤原俊成は藤原北家御子左(みこひだり)流で、藤原北家藤原道長の6男長家を祖とする藤原氏の裔だそうで、西行の歌に、何か知るものがあったのではないかと思われるわけで・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E6%88%90)。

で、亡くなる1年ほど前に嵯峨から弘川寺に移り、建久元年(1190年)2月16日、73歳で示寂・・・という流れで書かれていて。

肝心の東北での西行についてはあまり書かれてなかったが、寂聴さんご自身が足を運ばれた史跡の在り様は、西行が見た時と同じように思われ、それが新潟からの帰りに似てるような気がして。

ま、私のことは置いとくとして、「御裳濯河歌合」「宮河歌合」が気になって調べてみたところ、やはり気付いていたんじゃないかと思われて。

俊成はさらりと判定しているものの、2年近く遅れて判定した定家には、衝撃的であったのかも、と。

| 【御裳濯河歌合】 この歌合の一番と俊成の判を記述します。山家客人と野径亭主という架空の人物を作者として設定しています。 一番左 一番右 「一番のつがひ、左の歌は、春のさくらをおもふあまり、神代のことまでたどり、右歌は、天の下をてらす月を見て、神路山のちかひをしれる心、ともに深く聞ゆ、持とすべし」(俊成の判) 俊成の判は一番歌と二番歌の間に長い述懐の文章があり、そこには俊成と西行の関係も説明されていて貴重な資料といえます。 【宮川歌合】 宮河歌合は前述したように藤原定家に判を依頼しています。依頼された時の定家は26歳。困惑が目に見えるようですが、さすがに定家。2年ほどの後に、判を終えた後の長文の述懐は大変立派なものだと思います。ここでは紹介しませんが、一読の価値があります。 玉津島海人と三輪山老翁という架空の人物による歌合です。玉津島と三輪山は古来、和歌に縁の深い神を祀ります。 一番左 一番右 |

長文を引用させていただきましたが、どうにも動かせない事実をひしひしと感じ、歌にしてきたことで、後世変えられる礎になるのならばと、西行は奉納したのではないかと思えるようで。

最初に書いた西行の歌が、今の世でも同じであることを感じています。

ふと「志紀長吉神社」のことを思い出した。大阪・平野区にある真田幸村ゆかりの神社で、御祭神は長江襲津彦命、事代主命。

| 大嘗祭には本社の東六町の岡山(長原東二丁目の宝田の地)に生ずる日蔭の蔓を献納する例が往古にあり、日蔭大明神と神号と歌を賜ったと云う。神紋となる。祓いの神であると云う。 神山の 日蔭の蔓 かざすてふ とよ明りの わけてくまなき 長江襲津彦命は葛城の襲津彦のことで、葛城氏の祖であり、配祀の事代主命は鴨氏の祖、葛城山系の東側に拠点の氏族であるが、彼らの河内での足がかりの地であったのかも知れない。 (http://kamnavi.jp/en/kawati/nagayosi.htm) |

御祭神の長江襲津彦命を長髄彦と勘違いしてのことだったが、上記にあるように「葛城襲津彦」のことで、葛城氏・鴨氏のことが気になったけど、「祓いの神」がそれよりも気になって。

検索したところ、

| 日陰の蔓とは常緑つる性のシダ植物で、脂肪に富み、吸収性がないので傷薬に混ぜて使用します。また、天皇即位の大際などの神事に奉仕する官人が冠の左右に結んで垂れた青色または白色の組紐でけがれから身を守るものとして最も尊いものです。 (http://www.umedainsatu.com/ume/ume_history54.html) |

とのことで。また、「絹本著色牛頭天王曼荼羅図」について、大阪市教育委員会が、

| 平城天皇の代、弘仁8年(817)には、旱魃の際に祈雨したところ霊験があったという。その際に、天皇の夢に現れた牛頭天王の姿を画工に描かせ、あわせて日蔭大明神の神号を授与したと伝える。 (http://www.city.osaka.jp/kyouiku/sikumi/bunkazai/h17/06.html) (志紀長吉神社文書:http://www.city.osaka.jp/kyouiku/sikumi/bunkazai/h17/07.html) |

ということは、牛頭天王=日蔭大明神ということかな、と。

「内郭の四隅に、弁財天、毘沙門天、三宝荒神と俗形の男神を描く。」とのことで、勢ぞろい(?)してるようで興味深いですね、先日「行基さんと堺・泉州」という講演会で見た、「法起菩薩曼荼羅図」のようで。

他に情報はないかなと、「日蔭大明神」で検索したら、「天日陰比咩神社」がヒットして。

| 天日陰比咩神社(通称:二宮大明神) 石動山へと向かう道の入り口付近にある神社。 祭神は主神に、草木や建造物の守護神である「屋舩久久能智命(ヤフネククノチノミコト)」と相殿の二宮神社には、「大己貴命(オオナムチノミコト)=応神天皇」を祀る。 二千百余年の歴史を持つ延喜式内社です。 当社は、前に紹介した伊須流伎比古神社と関係がある。 武家との尊祟篤く、南北朝時代の武将、畠山国清は社領100石を寄進したと伝える。 (http://odekake.jalan.net/reporter/bolero/photo/000000065727) |

とのことで、ん?と思いつつ「伊須流伎比古神社」を検索してみると、

| 35.伊須流伎比古神社 古縁起によれば、太古万物の生命を司どる星が流れ落ちてこの山に留まり、三千世界を護りたもうたので、この石の名[動字]によって山名を[いするぎ]と称するようになり、この石の護命の徳を護るため天目一箇尊が当山に鎮まった。 34.天日陰比咩神社 |

とのことで、御祭神がたらいまわしされているようで、コミック「真・カルラ舞う」に出てきた備前・備後の一の宮の話に似ているような。

「上日(あさひ)庄18ヶ村の雨乞社であったといいます。」とされているあたり、日蔭大明神と同じようで。

「天日陰比咩神社」の御祭神:屋船久久能智命を検索したところ、「木の祖神」とあり、「木俣神」「高木神」や、行基や良弁などの誕生譚を思い出して。

久久能智神を祀る西宮市の「公智神社」では、「貞観年中に「健速須佐之男命」「奇稲田姫命」の二神を配祀して以来、祇園牛頭天王又は天王宮と称されました。」とあり、「志紀長吉神社」と近いような・・・。

(公智神社:http://kuchijinja.jp/yuisho/)

同じく久久能智神を祀る豊岡市の「久久比神社」には「コウノトリ伝説」があり、子宝、安産祈願の神社のようで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%B9%85%E6%AF%94%E7%A5%9E%E7%A4%BE)

また、「久久能智神と草野比売神の組み合わせは、五十猛命と名草姫として出現する。」とあり、五十猛命からスサノオ、そして牛頭天王に繋がったのかも?

(http://kamnavi.jp/kinokuni/sinwa-jomoku.htm)

いずれにしても、瀬織津姫を思い浮かべるのだが、「天日陰比咩神社」の、「承応2年(1653)の「三州式内等旧社記」は、もと芹川の勝山にあって峰の社と呼ばれていたと伝えますが・・」という、「芹川」の地名で西行の歌を思い出した。

この歌は、かつて壇林皇后(嵯峨天皇皇后)を想う男の悲恋が語り継がれたという、

の、芹を摘む=物事の叶わぬことを表すようになっていることから、「待賢門院璋子」への想いを重ねて詠んだ歌ではないか、とされる説もあるようで。

芹川の勝山とは勝山城近く?そのあたりに、上記のような悲恋や、「物事の叶わぬこと」があったのか、もしあったとしてそれで「芹川」となったのかは、今のところわからないのだが。

あるとすれば、天日陰比咩神社に社領100石を寄進したと伝える畠山国清が、「1362年9月には討伐軍に攻められ、国清は斬殺・・・」という最期であったことかと・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%9B%BD%E6%B8%85)

書き忘れ:西行は、かつてとんでもニャ~で行基と関連があると思われて調べつつ書いた人物に会ったり、行基ゆかりの場所に行っていたようで。

和歌山の行基ゆかりのお寺近くで生まれたとされる「明恵」とは、歌のことで会っていたようで、また、四国に行く前、「上賀茂神社」や書寫山つまり性空創建の「円教寺」を訪れていて。

(明恵:とんでもニャ~14・2007.01.18(Fri.)分)

(性空:とんでもニャ~14・2007.03.14(Wed.)分、他)

高野山から移りって草庵を結んだという「伊勢二見ヶ浦」には、行基が建立したとされる「二見興玉神社」があって。

あと、熊野では「花山院」の足跡を追ってるようで。

ちょっと気になってるのが、歌枕「壷碑」のこと。(http://www.bashouan.com/piTubohi.htm)

青森県東北町の坪集落の近くの「千曳神社」には、「千人の人間が石を引きずって神社の地下に埋めたとする言い伝えがある」そうで、御祭神:八衢彦神と八衢姫命の伝説では、「八衢姫命」の名が「壷子」のようで。

(http://www.infoaomori.ne.jp/~yamada/legend/file03.html)

八衢彦神・八衢姫命は「石神」で、賽の神や道祖神とされていて。

(http://www008.upp.so-net.ne.jp/tamamura/Shakushi.html)

(http://www.geocities.jp/iko_kan2/sumiyoshi.html)

やはり瀬織津姫が浮かぶのだが、「壷」の字には「十字」があり、キリシタンとの関連があるという説や、高石市の「等乃伎神社」は太陽信仰の聖地とされており、「壷大神」が「太陽神」とされているあたりが気になっているが、それらの関連性の有無を、どう検索すればいいのやら、と・・・。

| ●2008.10.08(Wed.)・・・菊水、武内宿禰など |

「菊水」で検索してた時、正成との縁から「菊水紋」も使っているという菊池さんのサイトがヒットし、「北家」の裔だそうで。(http://www.kaff.jp/page006.html)

で、「菊水」と言えば、

私のことを思いしのんで、私の上に心を通わせて下さるなら、どうして訪ねてくれませんか。

高野山から出て来たことは菊の下水のように聞いている筈なのに。

谷ふかく住むかと思ひてとはぬ間に恨をむすぶ菊の下水(覚堅阿闍梨)

谷のおく深く住んで(澄んでをかける)いるかと思って、お訪ねもしないうちに

恨みを結んで(掬んでにかける)しまった菊の下水でした。

(http://okazu08.jugem.jp/?eid=34)

という贈答の歌を検索の中でみつけて。

「菊の下水」だけで検索したら、菊の露を含んだ水を飲めば不老長寿になるという故事を引用されていることが多いそうで、西行たちの歌では、

とのことだけど・・・と、深読みしそうになって。いや、2人がアブナイ関係?とかじゃない方向に。

で、さらに検索してみたら、

| 菊水鉾 町内に古くからあった井戸に因んで名づけられた。稚児人形は、中国南陽の菊水のツユを飲んで700歳まで生きたという菊慈童。 (http://ww4.tiki.ne.jp/~kozaki/gionmaturi.html) |

ほぉ~、「漢音で両手をまるめて水をすくうことを掬(きく)」というそうで。

(http://www5f.biglobe.ne.jp/~food-h/G-kikuka-TEX1.html)

で、「南陽の菊水」で検索すると、

| 中国では不老長寿で知られる菊水の流れる河南省南陽が代表的な場所である。また「南陽の菊水」は太平記にも出てくるということである。 (http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/nanyo.htm) |

とのことで、再び山形県での検索に。

「烏帽子山公園」の隣に「烏帽子山八幡宮」がある、とのことで、ん?と。

(http://www.city.nanyo.yamagata.jp/007/seeing/ebosi/index.htm)

南陽市には「義経の名馬」という伝説があるんですね。

(http://www.city.nanyo.yamagata.jp/012/rekisi/minwa/index.htm)

へぇ~、謙信が持ち帰ったという「善光寺銘華鬘」があるんですね・・・って、謙信のこと、あまりよくわかってないんだけど。(苦笑)

(http://www.city.nanyo.yamagata.jp/012/rekisi/bunkazai/bunka001.htm#2)

「くぐり滝」が興味深い。(http://www.city.nanyo.yamagata.jp/007/seeing/kuguri/taki.htm)

てな具合にネット観光してて、「烏帽子」っていうと河内長野市にあったっけ、と。

キリシタン・・・ま、それはおいといて、元高良神社があったこと、すっかり忘れてた。今読んでる本に「武内宿禰」が出てきてて、そこから筑後の「高良大社」のサイトを拝見てたので、繋がってるのかなぁ、と。

(http://www.kourataisya.or.jp/kourataisya/rekishi/index.html)

リンクによると、久留米市の「印鑰神社」に「武内宿禰」が祀られているようで。香椎宮近くには、「武内宿禰」が掘ったという「不老水」があるんですね。

(http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elkasiih/koukunosiseki.htm)

八代市では子の蘇我石川宿禰が御祭神のようだけど、七尾市では市杵嶋姫命で、徳島市・西都市では大己貴神ですか・・・。

(八代市・印鑰神社:http://www.mapple.net/spots/G04300010307.htm)

(七尾市・印鑰神社:http://kamnavi.jp/en/hokuriku/innyaku.htm)

(徳島市大御和神社・府中の宮:http://kamnavi.jp/en/awa/oomiwa.htm)

(西都市・印鑰神社:http://www.genbu.net/data/hyuga/inyaku_title.htm)

七尾市の「印鑰神社」の神宮寺には、「多聞天」也が祀られていたようで、ここも「府中」なんですね。

(http://www.geocities.co.jp/Berkeley-Labo/6989/ShrinesInNanao.htm)

神奈備さんは「肥後の国は武内宿禰と五十猛命をつなぐものがあるように思える。」とされていて、興味深いですね。

(妻山神社:http://www.kamnavi.net/it/tukusi/tumayama.htm)

みやま市の「上庄八坂神社」に「印鑰社」があり、「昭和初期に西側の宮地獄神社に合祀された。」とのことで、「宮地獄神社」にあるリンクをクリックしたら、「三階松」の紋が。

「印鑰社」のところに書かれていた、「本来の由来」のリンクをクリックすると、御祭神は武内宿禰・蘇我石川宿禰となっており、そこにたどり着くまでに「二十三夜塔の由来」があって、でじゃぶ~?と。

(上庄八坂神社:http://www.geocities.jp/bicdenki/newpage78.htm)

(宮地獄神社:http://www.miyajidake.or.jp/)

(本来の由来:http://www.geocities.jp/bicdenki/newpage5.htm)

高良大社に戻りますが、「高良山くんち」が行なわれるということは、上記の「菊水」に繋がるんだなぁ、と。

あ、先日調べた長崎の「諏訪大社」では、「長崎くんち」がありましたよね。

「博多おくんち(福岡県福岡市櫛田神社)、唐津くんち(佐賀県唐津市唐津神社)と並ぶ日本三大くんち」だそうで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E3%81%8F%E3%82%93%E3%81%A1)

「武内宿禰」に関しては、「大仲姫のお告げによりこの山をお開きになりまして悲運の忍熊皇子の鎮魂供養のため、また逆臣物部守屋の障りを除く為に当寺を建立されたのであります。」という、太子創建の「中山寺奥之院」も、ずっと気になってて。

(http://kamnavi.jp/mn/kinki/nitiyoubi.htm)

うーん、なんだかまたややこしくなってきそうな・・・。

| ●2008.10.12(Sun.)・・・菊水、歌について |

6日のところで、「堀越神社」の星祭でお招きするという、「大真西王母須勢理姫命」について、「西王母は不老不死の力を与える神女」とされていたのを引用させていただいて。

「キリストと大国主」によると、「太陽の化身と考えられていたふしがある。」そうで、「若返りの水」を持っていたが、それを月に住む女に盗まれた、という伝説があるとか。

そしてその伝説による信仰を和歌にしたのが、「万葉集巻13、3245」の、

とのことで、ふとコミック「陰陽師」13巻を思い出していたりして。

そもそもこの本のタイトルは、両者が同じような神話をベースに描かれているとされていて、「木の俣」から蘇る点をあげておられ、その木のは「生命の源」とする「泉」の水を吸い上げて蘇る「木」である、と。

その「生命の泉」のほとりには、「黄金の生命の花」が咲いているとする神話があり、それが中国では「菊」とされ、8日に書いたように、「菊の露を含んだ水を飲むと長生きする」というのは、「抱朴子」などの故事からのものだそうで。

また、8世紀の頃、日本では「菊」ではなく「山吹」だとされ、諸兄の「橘姓」も同様に「永遠」を求めようとしてのものである、と。

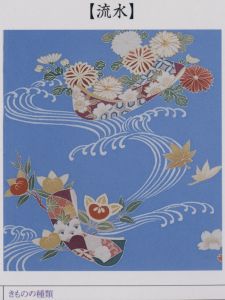

そういえば・・・と、 の着物の本を出してきて見たところ、「伝統文様」の「流水」には、川の流れの中に「菊」と「橘」があった。

の着物の本を出してきて見たところ、「伝統文様」の「流水」には、川の流れの中に「菊」と「橘」があった。

一緒に描かれている「もみじ」や「桜」は、何かを暗示しているような・・・。

で、「天の神が地下の神と同一人物」という神話が他にもあるそうで、本居宣長がいうように、須勢理姫命=速佐須良比売と思われ、「西王母は不老不死の力を与える神女」であることとイコールのようですね。

話が飛びますが、家持の歌でわかりにくいものがあるとして、巻4、773を挙げておられて。

著書にも「諸弟」とは「口のうまい男の名らしい」とされつつ、「むらと」とは何であるかを調べたら、「和名抄」に「腎臓」のこととあったそうで。

「腎臓のことばにだまされるだの、信じないだのとは、一体何のことか。」と推察され、エトルリア展で拝見された「肝臓占い」のようなものではないか、との結論を出されていて。

それも無理があるように思われ、私は家持さんの揶揄かな、と。

不比等がヨメにしたのは、県犬養橘三千代ではなく、その娘で、諸兄にとって不比等が「弟」にあたることを言わんとしているのかな、と。

諸兄も紫陽花について詠んでいるようで、巻20、4448に、

とあり、また、

と、行基も紫陽花を詠んでいて、極楽寺ではその歌にちなんで紫陽花が植えられているそうで。

(http://www.town.morimachi.shizuoka.jp/sigh/jinjabukkaku/sonota.html)

(極楽寺:http://www.ajisaidera.com/)

3人が歌った「紫陽花」に、「瀬織津姫」が見えるように思われて・・・ということで、柿本人麻呂のことも気になるし、やはり次の機会に購入するのは「万葉集」かな、と。

| 柿本氏は孝昭天皇後裔春日氏族で、父は柿本大庭、柿本朝臣猿は兄弟ともされるが、同時代史料には人麻呂の来歴によるべきものはなにひとつなく、一切は不明とみるほかない。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BF%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E9%BA%BB%E5%91%82) |

とあるが、春日氏だったとしたら、御祭神に関することで藤原氏に対し、思うところが多々あるのでは、と。

後世、人麻呂のウラには時平と道真が絡んでいるように思え、人麻呂と同じ道を行きかねないと思えて、貫之は業平を過小評価し、業平は歌うことをやめたのか、という推測をしてたりして。

(http://www.ten-f.com/hitomarosan.htm)

上記URLの文中にある「丹比真人」で思い出すのは、「多胡碑」だが・・・。

(http://www.geocities.jp/yasuko8787/z172.htm)

「柿本人麻呂とは三輪高市麻呂(692年持統天皇の伊勢行幸を諫めた)に他ならないことになる。」という説が。

(http://www.geocities.jp/yasuko8787/0q-5.htm)

また、先日も気になっていると書いた、中山寺を建てた理由の1つである「悲運の忍熊皇子の鎮魂供養」となったのは、武内宿禰と武振熊を将軍とする皇后軍に負けたからであるが、「武振熊」が「和珥氏」の祖で、春日氏、ひいては人麻呂に繋がるのでは、とも。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E6%8C%AF%E7%86%8A)

ま、とりあえずは、読みかけているのを読んでしまわねば、やね。

| ●2008.10.13(Mon.)・・・「キリストと大国主」を読んで |

「キリストと大国主」をようやく読み終えまして。

よく書かれていることだけど、日本神話とルーツを同じくするような神話があちこちにあり、その大元(?)はペルシャやギリシャ方面のようで、経由する国によって、変化が生じているようで。

たとえば、「田の神」は2月の満月の日に山からやってきて、11月の下弦までいると信じられていたそうで、下弦である「23日」に収穫を感謝した、とのことで。

それが一般的には「霜月祭」で、天皇においては「新嘗祭」だが、そうした豊穣を祝うお祭りの土台として、「田の神」のような「まれびと神(巡行神)」や「死と再生の神」がいる、とのことで。

「冬のはじまりの祝祭と物忌みを済ませることによって、初めて王が誕生するという思想も、とても興味ぶかい。」と、「大嘗祭」について書かれていたが、それだけ「豊穣」と「天皇」の関係が深いのでは、と。

旧暦の11月23日は「冬至」で「死に一番近い日」とされていて、「物忌み」で外との交渉を断つだけでなく、夫との交接を断ち、篭って神様を祀る、とのことで。

それで思ったのが、先日書いてた「二十三夜待」は、そういう流れを含んでいるのかな、と。

基礎体温表から「23日目」のことを書いたけど、「田の神」が「月」の巡りによって訪れるのは、女性のそれと同じような意味合いがあるのかも、と。

で、「まれびと神(巡行神)」は、「聖ニコラスの祭り」から派生したものが多いとかで、関連性のある神話を辿っていったら、ややこしくてめげてしまった。

が、キリストの話も、大国主やスサノオの話も、元はそこにたどり着く、ということのようで。

(聖ニコラス:http://www.kt.rim.or.jp/~igeta/gr00/ms/02.html)

| あしひきの 山の木末の寄生とりて 挿頭しつらくは 千年寿くとそ(巻18、4136) (http://www.asahi-net.or.jp/~gi4k-iws/sub25-161.html) |

と、家持が富山にいた頃に詠んだという歌の、ホヨというヤドリギを髪に挿す習慣が「ヤドリギ信仰」で、アイヌの人たちがヤドリギを万病薬としたことも、「ケルトの神官ドルイドにおけるヤドリギ信仰」をオリジナルとされている、と。

それが因幡の白兎の治癒をしたという、大国主の「巫医」にも繋がるようだけど、よくわかってなかったりするし、「木」ということで「五十猛神」や「スサノオ」に、類似性があるような感じがして。

(ヤドリギ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%AE)

(花物語:http://members.jcom.home.ne.jp/tink/botan/flower1/hana3yagyou.htm)

ケルト神話にある、古代ケルト-アイルランドの三位一体の戦いの女神「モリガン」がちと気になるかな。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%88%E7%A5%9E%E8%A9%B1)

ギリシャ神話の「アルテミス」は、「古くは山野の女神で、野獣(特にクマ)と関わりの深い神」とされ、「多産をもたらす出産の守護神」というあたり、瀬織津姫と重なるような。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%9F%E3%82%B9)

(オリュンポス十二神:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B9%E5%8D%81%E4%BA%8C%E7%A5%9E)

あと、「アッティス」の話も「死と再生」のことで何度か出てきてて、検索したところ、「アッティスの死は、豊饒をもたらす大地母神(キュベレー)への生贄」で、「松はキュベレーとアッティスの神霊のよりつく神木」とのことで。

(http://hatopia.hp.infoseek.co.jp/books/sinwa1.htm)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9)

キュベレーは「死と再生の神」で、「金枝篇」に繋がり、すなわち「ヤドリギ」の信仰へと展開されたようで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E3%81%A8%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AE%E7%A5%9E)

観世音菩薩(観自在菩薩)=アナーヒター=サラスヴァティー(弁才天)=キュベレ=アルテミス、アナーヒター=ラクシュミー=吉祥天=サラスヴァティー?

藤原伊勢人が、「再度の霊夢により、観音と毘沙門天の同一なることを告げられ、これに深く感銘を受けて同地に伽藍を建立」したのが「鞍馬寺」で、のち「東寺」を建立し、いずれにも「兜跋毘沙門天像」があるというのは?

「死と再生」というと、以前にも何度か調べたことがあり、行基や晴明、その他関連する人たちの名前がいくつかあったような・・・たとえば、田村麻呂ゆかりの平野区の「長宝寺」とか、小野篁とか。

で、「ナマハゲ」や「トシドン」も、「変わり目」に訪れる「まれびと神(巡行神)」ではないか、とのことで。

(ナマハゲ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9E%E3%83%8F%E3%82%B2)

(トシドン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%89%E3%83%B3)

そうそう、ゼウスが「雷神」ということで思い出したけど、「卍」はカミナリのマークだと著書にあって。

「卍くずしの連続文様はペルシャに発する葡萄唐草の変形だと教えられてきた」そうだが、ラーメン鉢の文様など、田の形の連続で、それは「雷光がまがりくねって走る様子を表す。」とされ、「雷文」(メアンダー)ではないかと思うようになった、と。

(雷文:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%9B%B7%E6%96%87)

そして、「古代の文様は美術的デザインではない。必ず信仰と結びついていたから、やはり日本にも中国にも雷文による稲妻信仰があったと考えてよいだろう。」とのことで。

風呂敷に描かれた「雷文」を見てると、行基の「土塔」のようにも、「ピラミッド」のようにも見えるのは私だけ?

(http://www.kakefuda.co.jp/cotton/05_kaminari.html)

で、総体的に中西氏の著書は、段落ごとに話が構成されていて読みやすいけど、あまり馴染みのない事柄に関して、それが前のどのあたりのページに出てきたかが、わからなくなることがあるので、付箋がびっちり。

剥がすのが大変だから、しばらく貼っておこう。

面白かったのは、段落ごとのまとめの文章が「オチ」のようになってることがあり、さっきの「雷文」のところでは、「近ごろ私は、中華料理の店へいくと、かみなり様から離れられないでいる。」と。

おあとがよろしいようで・・・。

| ●2008.10.17(Fri.)・・・森氏の著書を読んで(北野方面)他 |

森氏の「京都の歴史を足元からさぐる 北野・紫野・洛中の巻」について、少し書ければと思いまして。

2007.05.06(Sun.)分で「鏡池」のことについて調べてて、

| 「銀閣寺」には「錦鏡池」があるそうで、「義政と世阿弥の指導によって作成されたとされる庭園」ということで、ちょい気になる。 |

と、参考にさせていただいたURLとともに書いてたけど、そのURLがリンク切れになっており、再度検索したところ、「錦鏡池」に「洗月泉」という滝があることが書かれていて。

(http://www.y-morimoto.com/kyoto_isan/ginkaku.html)

(洗月泉の写真:http://www.shokoku-ji.or.jp/ginkakuji/guide/sengetsusen.html)

頂部を水平にした富士山状の「向月台」が興味深い。「上賀茂神社」の「立砂」を意識したものだろうか・・・あ、「銀沙灘は月の光を反射させるためとか、向月台はこの上に坐って東山に昇る月を待ったものだとかの俗説がありますが・・・」とのことで。

(http://www.shokoku-ji.or.jp/ginkakuji/guide/ginshadan.html)

話がそれてしまうので、本の話に戻りますが、「金閣寺」はかつて藤原(西園寺)公経が造営した山荘で、「北山殿」と呼ばれたと著書にあって。

ん?と思ってると、「藤原北家の流れをくむ公経よりあとのこの家柄を西園寺家とよび・・・」とあり、「金閣寺」の見取り図があった。

何かありそうだなと思ったら、「不動堂」には滝があること、そしてそこに祀られた「不動明王」が、西園寺での重要施設であったことが書かれていた。

そしてその不動明王の像が、「津の国(摂津)のどこにもとあったかの問題である。」と、研究課題とされていて。

御縁起が書かれたのを探し出し、見てみたところ、「観音堂」の御本尊・如意輪観音の脇尊が、不動明王、毘沙門天とされているだけでなく、「行者堂」(開山堂)の主尊・役ノ行者の脇尊が、不動明王、蔵王権現と書かれていて。

思わず、森氏が「瀧安寺」をもっと調べなさいと、おっしゃってくださってるように思えたほどで。思い込みの激しい気性ですので・・・。

よく見てみると、祀られているすべてが「瀬織津姫」に繋がると言えそうだし、「後醍醐天皇」の名前も出てくるあたりが、さらに気になるところで。

行基が建てたという「蟲塚」のある「西江寺」も、小角による開山で、「歓喜天」を祀っていることから、両方のお寺に関しては、ちょくちょく見てたんだけど、こちらにも大黒天と不動明王が祀られてますね。

「毘沙門天」でふと「上杉謙信」のことを思い出し、調べようと思いつつ調べておらず、ちらっと見たところ、「長尾氏」は「坂東八平氏」のひとつだそうだが、「上杉氏」は「藤原北家勧修寺流」の裔だそうで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1)

謙信が7~14歳まで過ごしたという上越市の「林泉寺」には、五輪塔や宝篋印塔がそこここに。ホームページのトップに出てくる紋が気になりますね。

(http://www.valley.ne.jp/~rinsenji/sub4.html)

米沢市の「林泉寺」は、謙信が「上杉家の氏神である奈良の春日明神を勧請し、山号を『春日山』としました。」とのことで。春日明神ですか・・・そもそもは「巨勢姫明神」だそうで。

(林泉寺:http://yone-rinsenji.com/history.html)

(http://kamnavi.jp/as/yamanobe/kasugata.htm)

そういえば「金閣寺」に、「榊雲(しんうん)」という古廟があり、「春日明神」が祀られているそうで。

(http://www.shokoku-ji.or.jp/kinkakuji/guide/shinun.html)

「巨勢」で検索していたところ、巨勢氏の本拠地とされる御所市の「阿吽寺・巨勢寺跡」がヒットし、「阿吽寺の本寺にあたる巨勢寺は聖徳太子の創立と伝えられ・・・」というあたりがまた気になって。

(http://www.city.gose.nara.jp/kankou/gra/2kose_2aunji.html)

佐賀に「巨勢神社」があるそうで、「巨勢大明神」の本地は「不動明王・十一面観音・毘沙門天」とあり、おやぁ?と。

(http://www.lares.dti.ne.jp/~hisadome/honji/files/KOSE.html)

「朴氏新羅の開祖である赫居世(ヒョコセ)とヒメコソ(現地ではヒエコソと発音する)と巨勢氏は音が類似しており、同族であった可能性が高い。」とされるサイトがあり、同族であったなら、「巨勢姫明神」は「阿加流比売」になるのかも。

(http://homepage3.nifty.com/eiken/ugaya.htm)

堺市北区に「金岡神社」があり、「巨勢金岡」も祀られているが、「巨勢姫明神」はなく、かつて合祀されていた「須牟地曽根神社」に、

| 祭祀においても物部から中臣へ移って行くのと同調しているように見える。 新羅使の接待時に奉祭する赤留比売神の役割も住吉郡(大阪市平野区平野東)から東生郡の名神大社の比賣許曾神社へ移って行っている。 (http://kamnavi.jp/mn/osaka/sumutisone.htm) |

とあり、「合祀:勝手大明神、毘沙門天」で意味深だな、と。

たしかこの近くには、行基ゆかりの「愛染院(花田池浦観音堂)」があり、「須牟地曽根神社」とともに合祀されていた「河合神社」も、ひょっとしたら行基の父方の里との繋がりがありそうで。

また話がそれてしまいましたが、とりあえず今日はこのあたりで。

| ●2008.10.18(Sat.)・・・京都・平野神社など |

6年前に参加した、秦氏関連のスタンプラリー「TRY1600-洛西1dayマーチ」の最終ポイントが、なぜ「平野神社」だったのか、やっとわかりまして。

森氏の「京都の歴史を足元からさぐる 北野・紫野・洛中の巻」によると、秦氏のテリトリーだったんですね。

「平野神社」には、「平安遷都に伴い、平城京田村後宮に奉斎されていた今木大神が、桓武天皇により現鎮座地に奉遷された。」とのことで、高野新笠が祀っていた神々のようで。

父・和乙継(百済の武寧王の後裔と伝えられる)、および母・土師真妹に関係する神々ではないかとされていて。

すぐ近くには、藤原基経によって「雷神」が祀られていたところに、道真が祀られた「北野天満宮」があり、道真も土師氏の裔であるので、秦氏と土師氏の関係の深さが伺える地のようで。

平野神社略記によると、御祭神の「今木大神」は、

| 「神今食(かみいまけ)」で、新嘗祭についで穀霊等から生気、元気をいただく祭の神 (http://www.asahi-net.or.jp/~cr8y-httr/hirano/yuisyo.htm) |

とのことで、ウガノミタマに近いように思われ、竈神の「久度大神」、「古」は「魂ふり」を表すという「古開大神」、そしてあとから祀られたという「比売神」の四神をあわせて、「平野皇大神」と呼ばれている、とのことで。

著書に、近くの「天神川(紙屋川)」では禊が行なわれていた、とあり、やはり「瀬織津姫」を思い出すわけで・・・桜の名所ということもあって。

そういえば2008.05.21(Wed.)分に、コミック「真カルラ舞う」からの検索で、

| 「ふる」は石上神宮の御神体「ふるのみたま」にも通じ物部祖氏の十種神宝で饒速日の蒙古呼び名が「ふる」である。 (http://menamomi.net/nk/a_0428.html) |

とあることから、「古開大神」はニギハヤヒ及び物部氏に関する神に思われ、またしても顔ぶれが揃った、といった感じがするようで。

そういえば著書に、坂上田村麻呂の父・苅田麻呂が桓武天皇へ提出した上表文が、「続日本紀」にあるとして引用されてまして。

それによると、「渡来集団を代表する阿智王(使主)の子孫、つまり東(倭)漢氏が神牛の教をもっていた。」とのことで、帯方への移動は「神牛の教」によるもので、それが秦氏にも影響をあたえていたのでは、とされていて。

影響によるものなのかどうかはわからないけど、お馴染みの顔ぶれ(?)には、信仰による繋がりがあると思われ、そのうちの1つが「牛」ではないかと思われて。

たとえば、次の著書で出てくると思われる「松尾大社」では、「亀」と「鯉」が「松尾大神様のお使いと伝えられています。」とのことですので。

で、「牛」についての「宿題」としてあげておられたのが、「天神さんにとっての牛」や「善光寺の牛の諺」だけど、「善光寺」については先日書いたように、行基や太子が絡んでくるので、やはり信仰によるものかな、と。

「牛」でまず浮かぶのは「牛頭天王」だけど、検索によると「クリシュナ神」に関する「牛信仰」もあるようで。

(http://homepage2.nifty.com/lololon-note/indosinwakar.html)

古代エジプトにも「聖牛信仰」があったようですね。(http://www.imarigyu.com/ushi_info/jiten/)

横道にそれるけど、「蛇籠(じゃかご)」や「聖牛」という、水路の取水部分があるそうで、日本でも行なわれていた「聖牛」は、信玄が手がけたものとか。

(http://www1a.biglobe.ne.jp/peshawar/wp/77s_manabu.html)

(信玄堤:http://www.zephyr.dti.ne.jp/~bushi/siseki/singentutumi-arakawa.htm)

「北野」のことに戻りますが、丹治比文子らによって「北野天満宮」に道真が祀られるようになったことも書かれていて、丹比氏と土師氏との間には、「地縁的な関係があったことが考えられる。」とされていて。

昨日書いてた「金岡神社」のあたりも、かつての丹比郡になり、行基の「土塔」の近くに「土師町」があって、今では同じ堺市内であるように、地縁的な繋がりは考えられると思う。

が、それだけではないような気もして・・・。

コミック「新カルラ舞う」18巻で奇子は、朱雀門を頂点とする二等辺三角形の片方(奇子の家)に道真、もう片方に将門(純友?)を祀り、「気のブレ」を落ち着かせようとし、その後北野の「右近の馬場」へ道真を奉祀・・・。

というストーリーだったけど、そのような経緯が実際にあったのだろうか・・・?

この時にしか「丹治比文子」の名は出てないそうで、森氏は巫女とされる説のあることを書かれてたけど、その託宣が重んじられたウラには、道真自身だけではなく、祖神にまで遡ってのこともあったのではないかと思われ、祀るに際し、後押しした氏族がいたのでは、と。

それにしても、北家の基経が祀った「火之御子社」の「火雷神」、氏神のタケミカヅチではなさそうで。

(北野天満宮:http://www5e.biglobe.ne.jp/~hidesan/kitano-tenmangu.htm)

(火之御子社:http://www2.tba.t-com.ne.jp/unicorn/kyo/haruka_k202.htm)

長岡京市の「角宮神社」と同じなら、「賀茂別雷命」かもしれないだろうし、「賀茂之本地」でいう「アジスキタカヒコネ」かも?それとも大物主?

先日調べたところでは、ゼウスとか、インドラとか、ジュピターとか、トールとか、いろいろあるようですが・・・。

2007.12.06(Thu.)に書いた、「雷神不動北山桜」や「岩屋山・志明院」が、また気になってきた。

| ●2008.10.20(Mon.)・・・今木神など |

一昨日の「平野神社」がみょ~に気になったものの、体調がいまいちなため、気になるところをブックマークしては、その中の語句で検索、というのを続けていたのが以下のサイトでして。

■今木神=百済聖明王

http://abekawamoti.at.webry.info/200505/article_5.html

■胡四王神社(岩手・田村麻呂と蘇民祭(2008.09.24(Wed.)分より))

http://www.iwatabi.net/morioka/hanamaki/kosiouji.html

■古四王神社(秋田・田村神社に合祀された今木神社)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%9B%9B%E7%8E%8B%E7%A5%9E%E7%A4%BE

■古四王神社(新潟県新発田市)

http://www.niigata-u.com/files/ngt02/koshio01.html

■今木神社(秋田・元不動明王堂)

http://kensoudan.value-net.net/kai-gazo/kameda/syoute/syoutesawa.html

■今木神社(上記URLと同じ神社)

http://www.pref.akita.jp/fpd/meisui/takino/taki-01.HTM

■宝龍堂今木神社(秋田・横手市)

http://www.pref.akita.jp/forest-p/mizumidori/tinjyu/kennan/imaki/imaki.html

■平野今木神社(若宮社)(和歌山・野上八幡宮内)

http://www.asahi.co.jp/rekishi/2007-08-27/01.htm

■今木神社「刻石」(鳥取市・家持の歌碑や国分尼寺など)

http://okadatoshi.exblog.jp/m2005-08-01/

■因幡・今衣山城(今木神社「刻石」など)

http://www.hb.pei.jp/shiro/inaba/imakiyama-jyo/thumb/

■因幡国府(鳥取市・家持の歌碑など)

http://plaza.rakuten.co.jp/kitarou78/diary/200801020000/

■因幡三山

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E4%B8%89%E5%B1%B1

■面影山の史跡(正蓮寺毘沙門天・長慶天皇伝説・武王大明神・瀬織津姫など)

http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/omokage-1/siseki/siseki.index.html

■牛轉・塵輪鬼伝説

http://mryanagi.hp.infoseek.co.jp/new_page_40.htm

いずれのサイトにも、ここ数日のうちに書いてた人名や場所、神名などが出てきたりして、それぞれについて思うところはあるものの、めまいがひどくて集中できずにいまして・・・すみません。

ちなみに、「牛轉・塵輪鬼伝説」は、「渡来人伝説」や「長慶天皇伝説」などを見て、「伝説」で検索してヒットしたんだけど、もう1つヒットしたサイトを拝見してから、検索を終了しました。

| ●2008.10.21(Tue.)・・・牛について |

日曜もそうだったんだけど、ここんとこ「牛」が頭から離れない。(爆)

が、まだ体調がいまいちだったんで、だらだら~っと検索で出てきたサイトを拝見してはブックマークするというのを繰り返していて。

ぼ~っとしつつも再度疑問に思ったのが、「岩屋山・志明院」になぜ道真が刻んだ像を安置したのか、で。

道真が北野の「右近馬場」に移る前、「丹治比文子」の家に祀られてて、その家は「文子天満宮」になっており、「合祀堂」に「白太夫社」(祭神:渡会春彦翁)、「老松社」(祭神:島田忠臣翁)、「火の御子社」があって。

「伊勢神宮の渡会春彦に託して、外宮の豊受大神に祈願され、誕生されたのが道真であった。その縁で数十年間の子守役をした。」とのことだが、渡会氏といえば「瀬織津姫」と繋がるのでは、と。

(http://www.kadode.com/ayakotenmangu.htm)

で、安置された「不動明王」は瀬織津姫と思われるけど、道真との繋がりがまだはっきりとは見えてこなくて・・・。

「老松社」について、「道真公は、この人に松の実を持たせて、右近の馬場(現北野天満宮)植えつける様に託されたと伝えられています。」とのことで、「三階松」の紋に繋がるのかな、と。

御祭神:島田忠臣翁は、「ウィキペディア」によると道真のヨメの父らしいが、よくわからなくて・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E7%94%B0%E5%BF%A0%E8%87%A3)

京田辺市の「棚倉孫神社」でも、「老松殿」に祀られてはいるが、道真は祀られてないようなので、本社の御祭神:天香古山命とはどういう繋がりなのかな、と。

末社の「紅梅殿」(御祭神:紅梅殿大神)と、下京区の「菅大臣神社」の摂社「紅梅殿」(御祭神:菅原是善)が同じなら、道真の父だと思われるのだが、それにしても「老松殿」「紅梅殿」がなぜ祀られているのだろうか・・・。

(棚倉孫神社:http://www.kamimoude.org/jinjya/kyoutanabe-city/kt-tanakura/index.html)

(菅大臣神社:http://www.kamimoude.org/jinjya/kyoto-city/shimogyou/si-kandai/index.html)

道真の父?かつて余呉方面に行った時、道真が天女の子という伝説があって・・・あ、「菅山寺」ですね。

(http://www2.cny.ne.jp/kankou-y/YOGO_TENNYODENSETU.htm)

でも、「道真誕生の地」は、京都・南区の「吉祥院天満宮」だそうで。

(http://www.kamimoude.org/jinjya/kyoto-city/minami/mi-kichiten/)

あれ?御祭神不明となってる「松梅社」「吉野社」って何だろ?余呉の「天女」の伝説と、道真の祖父が「海上で霊験を得たという吉祥天女」は、ごっちゃになってるとか?

ん?明石の「御厨神社」の摂社に渡会春彦翁が祀られているが、「霊牛神社」になってる。

(http://www.mikuriyajinja.or.jp/cgi-bin/mikuriya/sitemaker.cgi?mode=page&page=page1&category=0)

うーん、頭の中がウニだからと、以前行きそびれた御所市の行基ゆかりの「満願寺」を見て、ぼ~っと下の方まで見てて「はぁ!?」と。「新来=サラキ(今来)の意とされる。」って?

(野口神社:http://barakan1.exblog.jp/m2006-08-01/)

(野口神社:http://kamnavi.jp/jm/k15.htm)

「平野神社」の「今木大神」がサラキなら、「作物の収穫を司る水の神(龍神)」かな、と。

うーん・・・。

| ●2008.10.22(Wed.)・・・牛について |

「牛」がまだ頭の中を占拠しつつ、中山寺も気になってて、昨日の検索の途中で見つけた「菟餓野」から、別の検索もしておりまして。

「忍熊王」の同母兄「香坂王」が、「乱の成否を占う祈狩の最中、猪に食い殺された」というのが「菟餓野」だけど、「応神天皇即位の正当性を示すために創作されたとする説もある。」とされてて。

(香坂王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%9D%82%E7%8E%8B)

(忍熊王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E7%86%8A%E7%9A%87%E5%AD%90)

どこかで似たような説を見たことがあるなぁと思い返していて、「日本武尊(小碓命)」かな、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%AB)

「ヤマトタケルとこの大碓皇子は双子であるとされる。」というのを見て「両面宿儺」を思い出し、書かれているように「忍熊王」「香坂王」も双子、あるいはそこに応神天皇も絡んでくるのかも?という妄想をしていて。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%9D%A2%E3%81%99%E3%81%8F%E3%81%AA)

で、そのベースにあるのが、「かくして世界はこの双子の神々によって創造され、善と悪とが戦う戦場となったという。」とされる神話かな、と。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%B3)

だからといって、「中山寺」に大仲姫・忍熊王が祀られたことについての疑問が、解消されたわけではないんだが・・・。

で、昨日の明石の「御厨神社」の「霊牛神社」が気になり、「霊牛神社」で検索したところ、初めの方のほとんどが、宇和島の「和霊神社」で「牛鬼まつり」があるようで。

(http://tack7.fc2web.com/usionifuukei/usioni.html)

「和霊神社」は「伊達政宗」の長男の家臣「山家清兵衛」と関係があるようで、主に四国・中国地方に分霊され祀られているようで。

(宇和島・和霊騒動:http://tack7.hp.infoseek.co.jp/nenpyou/wareisama.html)

(和霊神社を探せ:http://tack7.fc2web.com/Warei/wareiwanted.html)

神社とお祭りの繋がりや起源はよくわからないようだけど、山口県光市牛島や徳島県海部郡牟岐町に、牛鬼退治の伝説があるようで。

(http://scene5.com/yokai/bbs/pslg831.html#1315)

山口県光市牛島の伝説に、諸兄の裔とされる「橘道信」が絡んでいるようで、宇和島を含めた方面を治めていた「長宗我部氏」の家臣だそうで、宇和島との繋がりが強いのかも。

(http://www.kvision.ne.jp/~momorx/simaden.htm)

(http://tack7.hp.infoseek.co.jp/nenpyou/rekishi.html)

長宗我部氏といえばかつて調べたことがあったっけ、秦氏の裔でキリシタンで・・・。

で、徳島県海部郡牟岐町の「牛鬼退治」の伝説は、「牛鬼淵」と呼ばれる滝壷でのことのようで。

(http://www.ne.jp/asahi/photo/takeno/waterfall/tokushima/mugi/ushioni.html)

これらが「霊牛神社」と関連があるのかどうか、よくわからないけど、秦氏や諸兄の裔が出てくるあたりは気になるところで。

「霊牛神社」の検索に戻ると、「播磨国分寺」に「霊牛」が置かれているそうで、「現国分寺は牛堂山と称する。伽藍の造営の時に霊牛が現れて、山中から巨木を運んだ故事によるそうだ。」とのことで。

(http://www.st.rim.or.jp/~komatsu/harima.html)

「牛鹿氏」という豪族が興味深い・・・「日本の苗字七千傑」さんのサイトを拝見すると、「彦狭島命の裔」とあった。

(http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/01/012/01205.htm)

「彦狭島命」は「考霊天皇」の子で別名・伊予皇子、「愛媛県伊予郡松前町にある伊予神社の主祭神でもある。」とのことで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E7%8B%AD%E5%B3%B6%E5%91%BD)

ひょっとして、伊達家によって伝わった東北地方の「鹿踊り」と、「牛鬼」のお祭りの、いずれにも関連のある氏族だったりして・・・。

「霊牛神社」の検索の後半は、「神社」と「牛」に反応(?)してのものが多く、そのうちの1つで目をひいたのが奈良の「御杖神社」で。

(http://kamnavi.jp/as/uda/mitue.htm)

「17世紀央以前は九頭明神、国津大明神と呼ばれていたが、それ以降は牛頭天王と称する文献が多い。」とのことからのようで。

御祭神は瀬織津姫?婦人病に効くということで興味を持ちつつ、「姫石明神」でリンクのあった「ななかまどさん」のサイトを拝見したら、何よりも先に「牛の宮」「牛鼻神社」が目に留まって。

(http://www.7kamado.net/nara-index.html)

奈良・山添村にある「牛の宮」の御祭神、スサノオのヨメ・櫛稲田姫命のご両親で、「神波多神社から当社まで、練り歩くお渡りがある。」とのことで、何かありそうな。

山添村には行基ゆかりの「神野寺」があり、とんでもニャ~でも何度か書いたことがあるし・・・。

で、「牛鼻神社」は三重県南牟婁郡紀宝町鮒田字右市ヶ鼻にあるそうですが、御祭神の繋がりや伝承が、私にはよくわからなくて・・・。

関連性の有無はわからないけど、「武蔵防弁慶生家の跡地と言われているところが紀宝町鮒田にあります。」とのことで。

(http://www.za.ztv.ne.jp/green/kumano/annai/furo/kiji.htm)

「霊牛神社」の「神社」と「牛」で次にヒットしたのが、和歌山の「中言神社」で、境内周辺に万葉集に詠まれている「黒牛潟」があり、「黒牛潟大明神」というそうで。

(http://www.norichan.jp/jinja/shigoto2/nakagoto.htm)

のりちゃんさんの書かれている内容から、徳島の「牛鬼淵」の伝説が連想できそうですよね。

「牛」にまつわる民話に、「飯盛山の弁天様」があり、弁財天が連れた赤ベコを祀った「霊牛神堂」が会津にあるそうで。

(http://www.aizu-xavier.fks.ed.jp/news_elmn/6nen/sougou2/toripuruminwa.htm)

会津若松方面もかつて行基絡みで調べた時、「飯盛山」もあったような気がするけど一旦おいといてさらに検索を続けると、「願い牛 東京のパワースポット」というサイトがあり、頼朝が祀ったとされる「北野神社」に「牛石」があるそうで。

(http://www.goriyaku.kotomeguri.com/tokyo/spot/g_stone/negaiishi.html)

上記サイトには、「牛島神社」「亀戸天神社」「湯島天神」の「撫牛」もあって。

(牛島神社・撫牛:http://www.goriyaku.kotomeguri.com/tokyo/spot/g_stone/nadeushi.html)

「牛島神社」で検索したところ、墨田区の「牛嶋神社」に「牛御前」の話が書かれていて、興味深いな、と。

(http://nari4mu.cool.ne.jp/03-2--ushijima.htm)

別当の「最勝寺」に良弁と円仁が絡んでるし、「目黄不動尊」で良弁作という不動明王があるし、神社の御祭神のスサノオは牛頭天王と習合されてることが多いし、天之穂日命は道真の祖神で、本地が大日如来で。

近くの「三囲神社」には「三角石鳥居」があり、こちらは空海が絡んでいて、妄想がふつふつと。

(http://nari4mu.cool.ne.jp/03-4--mimeguri.htm)

しかし、「浅草寺」すら行った事のない私にとっては、どのあたりなのかがさっぱりわからないという・・・。

「霊牛神堂」で検索すると、「佐渡牛の起源」が書かれたブログがあり、

| 大同2年(807)、大日霊神・豊受大神の霊を負った牛が佐渡・両尾(かたお)に上陸し、この地に祀り、後に新穂村瓜生屋(うりゅうや)に祠(ほこら)を建てた。今日、同地に大日山(だいにちさま)と呼んでいる旧社が、これである。 (http://blog.livedoor.jp/challengersglory1/archives/51065757.html) |

とのことで。「大日霊神・豊受大神の霊」ですか・・・大日堂のがあった近くには、「大日霊貴命」と刻まれた石があるそうで。

(http://www.on.rim.or.jp/~mhiroshi/saredo/sekihi.html)

「ななかまどさん」のサイトの、「牛鼻神社」の御祭神:国霊日女尊とは同じなのだろうか・・・。

検索で思い出したけど、4ヶ月ほど前に行った「清荒神」に「講牛神堂」があり、「牛頭天王」が祀られていて、「清澄寺」の御本尊は(左)不動明王、(中央)大日如来、(右)弘法大師で。

ふと、「神社」と「牛」での結果が出るのなら、くっつけたらどうなるかなと「牛神社」で検索すると、結構出てきて、ちーと疲れたので続きは明日にでも、と。

予定では、初めに書いた「菟餓野」からの事柄を書こうと思ったけど、ひょっとしたらどこからか繋がるかもしれないので、また検索が続きそうですね、「牛」関係での。そろそろ年賀状用に画像も探さなきゃいけないし。

そういえば・・・コミック「陰陽師」で、「鬼やらい」のあとで晴明が、「牛」の置物の頭を割って何かしてたような・・・。

で、「カルラ舞う」2巻・奈良怨霊絵巻の中に「大霊のワニ」っていうのが出てきてて、和珥氏の孫で、鎌足によって怨霊にされた、という設定だけど、ちょっと気になってて。

「日本書紀」には、「忍熊王」は和珥氏の祖・武振熊と武内宿禰の軍に敗れたとあるそうで、武振熊は「両面宿儺を退治したともある。」とのことで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E6%8C%AF%E7%86%8A)

その続きには、「籠神社に伝わる国宝海部氏系図によると、天火明命を祖とする海部氏の十七代目に当たる。」とされていて。

ホアカリが祀られている城陽市の「水主神社」には、月読命を祀る境内社「樺井月神社」があり、そこには「狛牛」があるそうで。

(http://www3.kcn.ne.jp/~mamama/kyoto/temple/mizusi-shrine-07.htm)

うーん・・・あ、「阿吽」の「うん」は、くちへんに「牛」だ・・・。

| ●2008.10.24(Fri.)・・・牛について |

水曜にちょこっと書いたように、検索の文字をくっつけて「牛神社」で調べたところ、けっこう出てきまして、そのトップが「田倉牛神社」で。

岡山県備前市吉永町福満にあり、「古代易道思想とともに疫除神として渡来したと伝えられています。」とのことで、ご神体は石で彫刻された牛で、まわりには備前焼の小さな牛馬像が奉納されているそうで。

(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kenichis/sight4-030108-ushigami.htm)

備前市は元和気郡なんですね。「和気」というと清麻呂を思い出し、鉄関係で何か繋がるのかもと思ったけど、神社の「由来」によると、勧請されたのは「牛頭天王」のようで。

(http://www.tamatele.ne.jp/~onotoshi/takurausizinzya07.jpg)

で、次にあったのは泉佐野市の「牛神社」で、のりちゃんさんの思い出話が楽しいですね。

(http://www.norichan.jp/jinja/kenkou/ushi.htm)

泉佐野市には「牛神」の石碑が多いとあったので、他の神社を拝見すると、上之郷の「意賀美神社」のところで、「「泉州」「雷」「牛」というキーワードで、何か思い出しません?そう、菅原道真公なんですよね。菅原道真公の荘園は泉州にありました。」と。

(http://www.norichan.jp/jinja/shigoto2/ogamiizumisano.htm)

そして「備後国風土記」のこと、「武塔の神」が「スサノオ」であること、が書かれていて、「田倉牛神社」と繋がりそうな感じがしますね。

私は泉州生まれだけど、道真の荘園があったことも、「牛神」の碑のことも知らなくて・・・情けない。

「和泉国日根郡の神社」に、「牛神社」がけっこうありますが、御祭神が書かれているのは田尻町の「猿田彦命」、東鳥取町の「スサノオ」で。

(http://www.geocities.jp/iko_kan2/hine.html)

「和泉国泉南郡の神社」では、佐野町の「牛神社」「野牛神社」に「保食神」が祀られているようで。

(http://www.geocities.jp/iko_kan2/sennan.html)

泉佐野市中庄の「奈加美神社」では、御配神のスサノオのところに旧八坂神社、旧奥宮神社、旧牛神社とあり、関連を示す合祀のように思えるのですが・・・。

(http://www.ohagi.com/jisha/izumi/nakami.htm)

「熊野街道」に「牛神」がいくつかあるようで、「ため池 農業用水路 水の神様」とされていますね。

(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaito/kumanokaidou_9.htm)

(http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaito/kumanokaidou_14B.htm)

「水の神」というと、「龍神」を思い出すのだが・・・。

あ、宇和島のお祭りも含めて、「牛鬼」について詳しく書かれたサイトがありました。

(http://yancan.blog83.fc2.com/blog-entry-1053.html)

(http://www2t.biglobe.ne.jp/~cherimo/history/tsukatsuki/usioni1.html)

他に「「絵図」に牛神松として描かれた新道出(しんどうで)牛神は、牛神信仰の場所だった。現在も8月に祭りが行なわれている。」というのもあった。

(http://blog.adnet.jp/shiseki/index.php?ID=74)

「絵図」は1316年(正和5年)の「日根野村絵図」のことだそうで、「旧暦7月7日(新暦では8月7日)七夕に早朝から牛を川や水路、池で泳がせたあと牛神さんに連れてきて祈願」したそうで。

(http://www.city.izumisano.osaka.jp/section/library/izumisano/nandemo/u/usigami.html)

旧暦7月7日・・・「堀越神社」の星祭がありましたね。「天の川」で牛を洗ってたのは「牽牛」で・・・

(七夕伝説:http://www.astroarts.co.jp/special/tanabata/legend-j.shtml)

「星祭(7月7日)の水を牛にかけると、牛が丈夫になる」と、和泉市の「黒鳥牛神社」のところにありまして。

(http://www.norichan.jp/jinja/kenkou/kurotoriushi.htm)

「奈良時代、坂上田村麻呂が、奈良県奈良市の春日大社の神を招き創建」されたという、泉佐野市春日町の「春日神社」に「牛神社」が合祀されているようだけど、詳細はわからなくて。

(http://www.nodetyo-taikodai.info/node-kasuga.html)

他にも「牛神社」にお参りされているのかなと、のりちゃんさんのサイトを拝見したところ、「牛」がついていたのは、愛知県豊川市牛久保町の「牛久保八幡神社」で。

地名からのようなので、牛に関しては書かれてなかったけど、ご説明になるほど、と。

(http://www.norichan.jp/jinja/kenkou/ushikubo.htm)

牛久保の地名について検索してみたところ、

| 1711年までに成立したという『牛窪密談記』では、窪地にいた牛が住民を通せんぼしていたが、牧野古白が来たときは牛が起きあがって古白を通したので、それまでの「長山常荒(とこさぶ)」という地名を「牛窪」にし、牧野保成(-1563年まで)が「牛久保」という字に変えたと記載。 (http://www.weblio.jp/content/%E7%89%9B%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%9F%8E) |

とのことで、「牧野古白」とは宝飯郡の牧野城主だそうだが、「伝説は、牧野氏がその支配を正当化するために創作したものであるという指摘がある。」そうで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%9F%8E)

牧野氏の出自には諸説あるようで・・・。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E7%89%A7%E9%87%8E%E6%B0%8F)

ただ、

| 牧野氏が牛久保在住の頃、牛久保八幡社(当時は、若宮殿と呼ばれた。豊川市牛久保町)、天王社(豊川市南大通、当時の鎮座地は豊川市中条町大道)、長山熊野権現(豊川市下長山町)を牛久保三社として崇敬していた。 (http://www.mikumano.net/zaiti/toyokawa.html) |

とのことで、遷座以前の縁起に「疫病」のことがあるあたり、「長山熊野権現」が祀られた経緯が気になって。

壱岐の「津神社」では、「寛文12年(1671)牛の疫病が大流行したため、牛神を祀ったとされており、祭神は素盞嗚尊と大己貴命。」とあって・・・。

(http://www.genbu.net/cgi-bin/update.cgi?index=4&target=iki/tu_title.htm)

ちょっと横道にそれますが、先日の「武振熊」のことから、「和珥氏」が気になってたので、のりちゃんさんのサイトの「和爾坐赤阪比古神社」を拝見しておりまして。

和珥氏は、春日山西麓一帯から神社のある天理市櫟本町あたりにいたようで、御祭神が阿田賀田須命、市杵嶋比賣命、末社春日社に天児屋根命、八幡社に品陀別命を祀っているそうで。

(http://www.norichan.jp/jinja/benkyou/akasakahiko.htm)

そして「市杵嶋比賣命はのちに合祀されたもので、主神阿田賀田須命は赤坂比古命と伝えられる。」とのことで、「赤坂比古命」で検索すると、神奈備さんのサイトがヒットして。

(http://kamnavi.jp/as/yamanobe/waniaka.htm)

「吾田片隅命」とあるのを拝見すると、「隼人」が思い浮かぶのだが、一旦おいといて、こちらで「備前」が出てきたので、ひょっとしたら「牛」と繋がるのかも?と。

「石上布都之魂神社」の御祭神は現在「スサノオ」だそうで、

| この神社は近郷では「神社様(じんじゃさま)」と敬称し、疫病災(えやみ)を断つということ、安産、農耕、養蚕の守り神、子授かりの神として篤く信仰されている。 (http://www.genbu.net/data/bizen/hutumitama_title.htm) |

とあり、「牛」の背後にあるものが見えてきそうな感じが。

「ウシカミからスサノオへ」というページがあり、「牛神」は「湾の神」で、「牛」は「縁」のことで「水際」をさし、「牛頭天王」に置き換わった、と?

(http://hwm8.gyao.ne.jp/tentuku/k050102-1.htm)

そういえば、尼崎などでスサノオが祀られていた場所は、かつて海沿いであろうと思われる位置のようで、「牛久保」の検索の時にも、「牛」は「縁(ふち)」からきているということが書かれてたサイトもあったっけ・・・。

しかし、「高千穂郷八十八社社名リスト」には、「牛神大明神」が「石神明神」に転じた(?)ものもあるようで。

(http://www.takachiho88.net/list/iwato.html)

こうしてみると、いくつかのパターンに分けられそうな気がしますが、もう少し検索の続きを書いてみることに。

三原市新倉町の「大須賀神社」は通称「牛神社」だそうで、「死んだ牛を祭るために天文年間(1532~1555)に建立されたと伝えられますが、しだいに雨乞いや虫よけの祈りも兼ねてこの踊り(ちんこんかん)を奉納するようになったといわれています。」とのことで。

(http://www.city.mihara.hiroshima.jp/kurashi/event/tinkon/index.html)

熊本県阿蘇郡高森町の「牛神社」は、「牛頭大王が祭神。伝承によれば、吉見神社の日子八井命現れ給うときに、応対した土地の神で、顔が牛のようであったといわれています。」とのことで、興味深いですね。

(http://www.town.takamori.kumamoto.jp/tourist_info/info/ushigamisya.html)

佐賀県伊万里市大川町の「淀姫神社」の境内社に「牛神社」があり、「眉山で退治された“獅鬼”を祀っています。」とのことだが、いまいち鬼と牛の繋がりがよくわからず・・・。

(http://www2.ihn.jp/~t-nk.410/keidaisya.html)

福島県いわき市の「牛神社」に「牛石」があるそうで、「祭神が牛に乗って降りてきたところ、馬玉のこの地に来て牛が急に動かなくなり座ってしまい、それが石に化してしまったのだという。」とのことだが、神社の御祭神が不明で。

(http://yumoto.exblog.jp/703795/)

海南市の「粟嶋神社」の摂社「牛神社」も、御祭神は不明のようで。

(http://www.kamnavi.net/ki/city/kamogoaw.htm)

和歌山市の「伊太祁曽神社」や「伊達神社」、岩出市の「山崎神社」の摂社・末社として、「牛神社」も合祀されているようですね。

(伊太祁曽神社:http://kamnavi.jp/itakiso/takara.htm)

(伊達神社:http://www.kamnavi.net/it/kii/date.htm)

(山崎神社:http://kamnavi.jp/ki/itonaga/yamasaki.htm)

津山市の「高野神社」の境内社に、「牛神社」もあるようで。

(http://www.genbu.net/data/mimasaka/takano2_title.htm)

神戸市東灘区の「本住吉神社」の歴史について書かれているサイトでは、「明治43年 牛神を境内に合併」や「昭和30年 末社「牛神社」再建される。」の記載があるが、「本住吉神社」のホームページの「摂社、末社」には「牛神社」はなくて・・・。

(本住吉神社の歴史:http://www.sakaerukai.com/hyogo/seichi/sumiyosi/rekishi.html)

(本住吉神社:http://www.kcc.zaq.ne.jp/motosumiyosi/tatemono/tatemono.htm)

京都市右京区京北周山町の「八津良神社」の飛地、「牛神社」は「蛭子命」が祀られているようで。

(http://www.kamimoude.org/jinjya/kitakuwata-dist/keihoku-cho/kk-yatsura/index.html)

香川県三豊市高瀬町の「大水上神社」の、境内社に「豊葉神社(煙草神社)」があり、

| 中央に豊葉神社、右に牛神神社(保食神 牛馬守護の神)、左に荒魂神社(大物主神 国土守護の神) (http://kagawa.bine.jp/jinnjya/takase/70oominakami/70oominakami.html) |

とあって、泉南郡の「牛神社」と同じのようで。

ここで「牛神神社」で検索してみたところ、「牛」=国常立尊の構図が浮かび上がると書かれたサイトがあった。

高千穂の「天岩戸神社」に「石神神社」の案内があるそうで、「俗に牛神神社と読んでいますとかかれている」とのことで、上記の「高千穂郷八十八社社名リスト」の神社?

(http://www1.bbiq.jp/sonoda/jinjya/isigami.htm)

高橋克彦さんというと、「東北への誘惑」という本の中で、「ストーンサークルの原点」とされているのが高千穂だから、同じ神社のことと思われるわけで。

そうすると、「牛」=「国常立尊」=「ストーンサークル」ということになり、東北方面のストーンサークルも同じだとすれば、すべてひっくるめて「瀬織津姫」ということになりそうだが・・・。

また、

| 川崎真治氏によると能義(神社)の能と熊野の野は同じ牛を意味する言葉で、シュメール語の牛を表すグという言葉が、インドシナ半島でg音がn音に転じて、グ→ヌ→ナウ→ノに転訛したのが能義や熊野のノであるという。一方、能義の義はキで、シュメールの蛇女神キであり、熊野のクマはシュメール語の蛇を表すグ・ビが倭韓古語では蛇がくねくねと曲がることから曲がるという意味のク・ビになり、それが現代韓語でフ・ミに倭人語でク・マに転じたのが熊野のクマであり、能義の義も熊野の熊も蛇でシュメールの七枝樹二神の蛇女神であるという。 (http://www012.upp.so-net.ne.jp/houi/izumosinzoku.htm) |

と書かれたサイトがあり、うーん・・・と。私はスサノオとホヒ族の断絶があったように思われないんだが・・・。

「牛神ハル」で検索すると、

| 出雲神話に投影されている「牛」と「蛇」の起源は、シュメール神話の牡牛神「ハル」と女蛇神「キ」であり、エジプトに伝わって「ホル」と「ハト・ホル」となった。 (http://get-astep-ahead.seesaa.net/article/92953383.html) |

とあったが、こちらも・・・うーん・・・。

「ハト・ホル」ってコミック「陰陽師」に出て来てて・・・あった。

(http://park17.wakwak.com/~tatihana/onmyou/yougo_folder/hatohol.html)

「牛神社」での検索に戻ると、行基ゆかりの「水間寺」がヒットし、「牛神まつり」が8月にあるとか。1月7日の「修正会」も気になるところで。

(http://www.rinku.zaq.ne.jp/sennenji/jiin/suikenji.htm)

岸和田市の「土生の史跡」に、

| 明治時代に土生神社の境内に移されたが、旧暦七夕に牛を引いてお参りしたり、子供たちが相撲をとったりした。現在は土生神社の末社として牛頭天王(スサノオノミコト)をおまつりしている。昔はひと村ごとに牛神が祀られ、幸福荘の裏に神須屋町の牛神が残っている。 (http://www.habujinja.net/12a-04siseki/12a-04siseki.htm) |

とあった。「土生神社」のホームページにも、「牛神社」について載っていた。

(http://www.habujinja.net/05keidai/05keidai.htm)

つ、つかれた・・・そういえば岸和田には「牛滝山」があったっけ。牛滝温泉、行きたいなぁ。

ま、牛滝山方面の検索はまた後日、ということで、22日の最後にちょこっと書いた「樺井月神社」が気になって検索してみまして。

綴喜郡の大住郷には、「月神」を祀る式内社が3社あるそうで、そのうちの1つが「樺井月神社」で、あとの2社は「甘南備神社」「月読神社」だそうで。

(http://www5f.biglobe.ne.jp/~dayfornight/gesshin/ishiushi_to_tsuki/ishiushi.html)

「隼人舞発祥之碑」の写真があり、「月神と牛とのつながりを示す信仰のあることが報告されている。」と書かれていて、最後の方には神話のことが書かれており、まだまだ検索が続きそうで・・・。

おまけ:牛滝温泉について→http://guide.yoogle.jp/f/p250_s00788.html

| ●2008.10.25(Sat.)・・・牛について |

とりあえず「牛滝山」で検索したら、紅葉のことがほとんどで、和歌山の九度町に「牛を守る牛滝講」があって。

| 慈尊院の牛滝講は、延享3年(1746)2月3日(新暦3月24日)耕牛を飼育している講員一同が1泊2日の日程で和泉の牛滝山の大威徳寺へ参拝しました。和泉地方(現岸和田市)は古くより牛神をまつり、牛の無病息災を祈り、特に8月7日には特別なごちそうをつくり、牛に食べさせています。 (http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/Contents/7D8210E3B7/13/1312/1312.html) |

とあり、「牛滝講」は他になかったけど、ごちそうを作る日って旧暦の七夕では?と。そして「牛頭天王」を祀ることや、疫病のことなど、今までに拝見したサイトと似ているようで。

「きゅうりを食べない」のは、牛頭天王の好物であるから、とか、祇園社の神紋がきゅうりの切り口に似ているので恐れ多くて食べない、とかの理由のようで、きゅうり好きといえば河童を思い出すが、

| キュウリを好むのは、河童が水神の零落した姿であり、キュウリは初なりの野菜として水神信仰の供え物に欠かせなかったことに由来するといわれる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E7%AB%A5) |

とのことで。「河童」というと「沙悟浄」を思い出し、こっちから繋がる?と。

「慈尊院」は九度町にある「女人高野」と呼ばれるお寺で、御本尊は弥勒菩薩で、弥勒菩薩の別名を「慈尊」と呼ぶことから「慈尊院」と呼ばれるようになったそうで、空海はひと月に9度は必ず母を訪ねてきたことが地名の由来のようで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E5%B0%8A%E9%99%A2)

たまたま数字が同じなだけだと思うが、

| 首に掛けていた9個の髑髏はすべて三蔵法師の前世の髑髏である。すなわち三蔵は下界に転生させられてからこれまで九回も西天取経を志し、かついつも流沙河で立ち往生したあげく沙悟浄に取って喰われていたということになる。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%95%E3%81%94%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86) |

考えすぎかも?

話が飛びましたが、松原市丹南5丁目に「牛滝さん」というお社があるそうで、御祭神が「牛神」だそうだが、こちらも他の情報がなくて・・・。

(http://www.k3.dion.ne.jp/~kawatino/wark/kami.htm)

九度町の「大威徳寺」の情報としては、

| 牛滝山大威徳寺は、比叡山の大乗坊恵亮が修行中、大威徳明王が滝の中から青い色の牛のような石の上に乗って現れたことから山号の牛滝山が生じたと伝承する。 (http://kawai52.cool.ne.jp/osaka-daiitokuji.htm) (滝の写真:http://wattstax.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/1_76_5b3d.html) |

とのことで。「大威徳明王」は五大明王のうちの西方の守護者で、チベットの伝説が興味深い。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A8%81%E5%BE%B3%E6%98%8E%E7%8E%8B)

悪鬼・死神に成り果ててしまった修行僧と、昨日の「ハト・ホル」が似ているように思い、「文殊菩薩はその悪鬼と同じような牛面で、しかも悪鬼以上の武器をもった姿に変化して戦い、ついに悪鬼を倒した。」というあたり、22日に書いた「善と悪の戦い」に似てるかな、と。

比叡山の大乗坊「恵亮」について検索すると、調布市の「深大寺」がヒットし、

| 開かれてのち100年(清和天皇の貞観年中)、武蔵国司蔵宗の乱がおこり、その降伏を祈念する為、朝廷の命をうけ、天台宗の高僧恵亮和尚が深大寺にその道場をさだめました。乱がおさまったのち、朝廷は恵亮和尚の功をたたえ、深大寺を与えました。この時、深大寺は天台宗に改宗しました。 (http://www.csa.gr.jp/csabodyjindai_history.htm) |

「深大寺」については、とんでもニャ~2003/04/16(wed.) Vol.2に書いており、733年満功上人開山で、祀ったのは毘沙門天の化身とされる「深沙大王」で。

(http://homepage2.nifty.com/toby/sub5-bishamonten.htm)

二匹の蛇・・・「熊野」ですね、昨日引用させていただいたサイトでの。

で、ウィキペディアに「沙悟浄」について、「日本ではカッパだと言われることが多いが、これは水の妖怪、というイメージからだと思われる。」とし、他説も載せているので「きゅうり」とは繋がらないようですね、失礼しました。

「竈の神様としばしば間違われる様が見られる。」とされているあたり、気になる・・・。

「牛神社」「牛神神社」etc.の検索の続き

■一岡神社:泉南市信達大苗

境内社「牛神神社」御祭神:大己貴命

(http://www.ohagi.com/jisha/kumano/tsukumooji/ichioka.htm)

■兵主神社:岸和田市西之内町

境内社「牛神社」(牛王神社)御祭神:牛頭天王

(http://www.geocities.jp/engishiki01/izumi/bun/iz050205-01.html)

■弥栄神社:岸和田市八幡町

各地より移住した人々が再び小社を興し、氏神を「牛神神社」(うしがみじんじゃ)と号して崇敬してきた。

(http://www.tvk.zaq.ne.jp/yaeijinja/)

■津秦天満宮:和歌山市津秦

「野槌社」(牛神さん)農耕の神。「クサ」できものを治してくれる神

(http://www.genbu.net/cgi-bin/update.cgi?index=1&target=kii/tuhada_title.htm)

■大山寺:鳥取県大山町

大山へ連れて来られた牛の説話

(http://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/fc0d9c2d11e955b5e20277699f57f36f)

| ●2008.10.25(Sat.)・・・牛について |

午前2時、眠れずにPCを立ち上げてしまった・・・寝ようとしても「牛」が頭から離れへんのは何でやねん?しかも、ほとんど行基不在で書き続けてる・・・。

おんまさんの更新してても、「牡馬」「牝馬」の「牛」へんさえ気になって。

そりゃあね、行基と土師氏の関係の深さを感じるし、そこから道真に興味を持っても不思議はないだろうけど、ここまで「牛」にしがみついてるのは不思議としかいいようがない。

そんな中、風琳堂さんの「瀬織津姫&円空情報館」が更新されてたのを拝見し、「十訓抄」と「鴨長明全集」からの一首を見て、「牛」にハマるきっかけとなった森氏の著書を再び手にして。

(http://otd3.jbbs.livedoor.jp/246945/bbs_plain)

「好文木」とは「梅」の別名だそうで・・・あさましともあはれとも、心も及ばれね・・・鴨長明は道真の歌を熟知していたんだろうな、と。

切ないですね・・・。

(http://www.harusan1925.net/1202.html)

でもまだ「牛」が呼んでる・・・「津秦天満宮」の「野槌社」(牛神さん)が農耕の神で、できものを治してくれる神ということで思い出したのが、「でんぼの神様」の「石切劔箭神社」で。

| 「でんぼ」は、本来「伝法」が転じたものといわれ、この伝法とは、代々神職を務める木積家に伝わる病気などを防ぐおまじないの秘法だとか。 (http://kansai-concierge.nikkei.co.jp/guide/uranai/ura_ishi.html) |

神社のホームページには「禁厭の秘法」とあり、「木積家」は御祭神「ニギハヤヒ」の裔だが、「野槌社」との関連が気になるところで。

(http://www.ishikiri.or.jp/kitou.html)

「野槌」は「野の精霊」でツチノコのようなものらしいが、古事記では「鹿屋野比売神」の別名を「野椎神」とされているようで。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%92%E3%83%A1)

「できもの」で検索したら、御祭神が天穂日命、菅原道真の、堺市の「船待神社」がヒットし、境内社に「瘡神社」があるそうで。

(http://www.ioctv.zaq.ne.jp/hatirobe/funamati.html)

スサノオを祀る豊中市の「八坂神社」も、「瘡の神として全国より参拝者が多くあったと伝えられています。」とのことだが、「地形が紀州熊野に似ている」ことから、「熊野権現を祀り神領地を寄進したことに始まります」というのが気になる。

(http://www.mikumano.net/zosaka/toyonaka.html)

いちばん下にあったリンクに飛ぶと、久々に見ましたね「五衰殿石塔」を。

(http://homepage.mac.com/ryomasuda/Saigoku/history/Kumano/5.html)

「木福様」が、できもの・女性の神様とのことで、前橋市の小学校のサイトがヒットし、検索してみたけど、「五代の木福さま例祭(前橋市)」と書かれたサイトには「ずヾい子さん」もびっくり?

ま、それはおいといて、「しきしま郷土カルタや前橋の歴史」の中の「前橋の伝説」の中に「赤城と日光の話」があり、その中に「木福様」が載ってたんだけど、他にも興味深いのがいくつかあって。

(http://www.shikishima-es.menet.ed.jp/rekisi/densetu2/sinkou1.htm)

「雷電神社」では、十一面観音が雷神で御神体として祭った、とか、梅の若木が3年後に桜の花を咲かせたという「梅化桜天神」とか・・・。

で、「日輪寺」の「十一面観音」の話も興味深い。

(http://www.shikishima-es.menet.ed.jp/rekisi/densetu2/sinkou5.htm)

他のサイトによると、本尊は不動明王で、空海の高弟実恵和尚を初代の住職とし、嵯峨天皇が書いたと伝えられる「祈祷院」の勅額があるとのことで、何かありそうで。

(http://www.momokawa-es.menet.ed.jp/mukasi/nitirinji.htm)

しかも西隣が、道真を祀る「菅原神社」だそうで、芭蕉が追っかけするくらいだから、やはり何かあるのでは、と。

ん?PC立ち上げた時に書こうと思ってたことから逸れてる・・・。

眠れなくなったのは、検索で見つけた春日井市牛山町の「牛山天神社」の御祭神が「吾田片隅命」であることなどや、大宰府の「竈門神社」の御祭神が玉依姫命、応神天皇、神功皇后であることなどで。

(牛山天神社:http://www.gld.mmtr.or.jp/~hiroh/fudoki/tenjinsya.htm)

(竈門神社:http://www.dazaifutenmangu.or.jp/kamado/index.htm)

「宝満大菩薩」で検索すると、鹿児島の「宝満神社」がヒットし、御祭神は玉依姫命だけのようなので・・・。

(http://www3.ocn.ne.jp/~minamiso/sub14.htm)

あと、大宰府周辺の「菅公伝説の地」も気になって。

(http://www.kyuhaku-db.jp/dazaifu/historic/52.html)

書くだけ書いたら眠くなってきた。寝よう。だけどもう1つ、前々から調べながら書こうと思ってたこと、思い出してまた眠れなくなったりして・・・只今の時刻、午前5時20分。

| ●2008.10.26(Sun.)・・・綱敷天神社について |

22日にちらっと書いたように、「菟餓野」から検索が変わってしまい、きっかけとなったサイトはずっと「お気に入り」に置いたままだったけど、それがどこなのかはまだ書いてなかったですが、「綱敷天神社」の「年表」でして。

(http://www011.upp.so-net.ne.jp/u-shirae/yuisyo/nenpyou.html)

「綱敷天神社」の御祭神は嵯峨天皇、道真公で、「相殿社」の「白太夫社」に渡会晴彦翁が祀られていて。

で、気になったのは、「資料」に記紀の「兎餓野」のことを書かれているだけでなく、「年表」の967年のところにも、「やはり古代の兎餓野は特殊な性格を持つ地であったのではないか。」とされていて。

「交通案内」にある地図を拝見し、神社の200mほど南に「太融寺」が見え、ひょっとしてと思ったことがあって。

(地図:http://www011.upp.so-net.ne.jp/u-shirae/syashin/tizu001.jpg)

「太融寺」は空海が嵯峨天皇の勅願により創建したお寺で、御本尊の千手観世音菩薩は嵯峨天皇の念持仏、脇仏は地蔵菩薩・毘沙門天。芭蕉の「しら菊の目に立て見る塵もなし」の句碑があるそうで。

(http://www.evam.ne.jp/taiyuji/index.html)

「綱敷天神社」も「太融寺」も、嵯峨天皇の名前が見え、その背後には空海がいて、もう1社、空海のお寺で嵯峨天皇の勅願寺だったところがあったなぁ、と。

| 不動寺 寺伝によると、大師が諸国巡業中兎我野の地(現在大阪市北区兎我野町)で七色の光を放つ石を見つけ、これを五輪宝塔に仕上げ、不動明王の梵字を刻み本尊とし、不動堂を建て、お祀りをしたのが始まりとされています。 (http://www.jin.ne.jp/shingon/fudouji/index.html) |

現在、豊中市宮山町に移転してるけど、不動寺に親族のお墓のあるヲタさんの話によると、かつては「太融寺」の南約100mほどのところにあったそうで。

どういう縁で豊中の地に移転されたかわからないけど、「不動寺」へ向かう坂道の角に「春日神社」があり、「天神社」に道真が祀られていて。

(http://www.tcct.zaq.ne.jp/kasuga/html_folders/keidai.htm)

「綱敷天神社」の「資料」の中に「摂陽群談」もあり、そこに「異光アリ」と記されていて、それによって北野天満宮から道真の神霊を勧請して「北野天神」となった、という経緯が書かれていて。

「菟餓野」の地での「七色の光を放つ石」、一夜にしてはえた松の梢の「異光」、仁徳天皇の時代に詠まれたほどの「梅」の名所であったことと「鹿」の出来事、香坂王・忍熊王の出来事など、気になることがいっぱいで。

「綱敷天神社」の末社「歯神社」の御神体である「巨石」(ウカノミタマ)も気になるし・・・。

ということで、時間が取れれば続きを調べてみたいな、と。

| ●2008.10.27(Mon.)・・・櫛田神社他 |

「太融寺」の芭蕉の句碑「しら菊の目に立て見る塵もなし」が気になった。

検索すると、「園女」邸での歌合せで詠まれたそうで、「暖簾の奥ものふかし北の梅」とともに、「園女」を詠んだとされていて。

(http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/noren.htm)

いずれも「園女」を「白梅」に喩えているようだが、「園女」の生い立ちを見て、歌には奥があるような気がして。

| 女流俳人。「一有妻」とも表記される。 (http://www.ese.yamanashi.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/sonome.htm) |

検索では「秦師貞」は「園女」絡みでしか見出せず、「伊勢」「松坂」「神社」で検索したら、博多の「櫛田神社」に「伊勢松坂の櫛田神社を勧進したものだと考えられている。」とあって。

(http://yokanavi.com/jp/landmark/index/135)

松坂には「神麻續機殿神社」や「神服織機殿神社」などもあるそうで。

(神麻續機殿神社:http://kamnavi.jp/en/mie/asafuku.htm)

(神服織機殿神社:http://kamnavi.jp/en/mie/kamifuku.htm)

神官・秦師貞を探しきれなかったけど、とりあえず「櫛田神社」で検索を続け、関連があると思われる神社について書いておきます。

| 櫛田神社:福岡市博多区上川端町 御祭神:大幡主命(櫛田宮)・天照皇大神(大神宮)・素戔鳴尊(祗園宮) (http://yokanavi.com/jp/landmark/index/135) 当社以外にも日本全国にいくつかの櫛田神社があるが、それらが櫛名田姫を主祭神とする神社であるのに対し、当社では櫛名田姫は祀られていない。ただし、元々は櫛名田姫を祀る神社であったとする説もある。大幡大神(大幡主命)は伊勢国松坂の櫛田神社から勧請した神とされている。別名を大若子命といい、天御中主神の19世の子孫で、北陸地方で怪物を退治したとされる。なお、大幡神を主祭神とする神社は佐渡市にあり、櫛名田姫を主祭神とする神社5社のうち3社も北陸地方にある。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AB%9B%E7%94%B0%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82)) |

| 櫛田宮:佐賀県神埼市神埼町神埼 御祭神:櫛田三柱大神(櫛稲田姫命:正面御座、櫛田大明神、須佐之男命:東 御座、高志大明神、日本武命:西 御座、白角折大明神) (http://www5b.biglobe.ne.jp/~kusidagu/) |

| 櫛田神社:三重県松阪市櫛田町 御祭神:大若彦命、櫛玉姫命、須佐之男命、熊野大神 ほか (http://kamnavi.jp/ym/miekusida.htm) |

| 櫛田神社:富山県射水市串田字大沢6838 御祭神:武素盞嗚尊、櫛稻田姫命 合祀:天照皇大神、少彦名命、息長帶姫命、譽田別命、住吉大社、天滿天神(菅原道真) 配祀:武内大臣(武内宿禰)、豐臣大臣(豊臣秀吉)、源義將君(源義家) 、大亞利家(前田利家) (http://www.genbu.net/data/ecyu/kusida_title.htm) 当社の創始は武内宿禰 よく知られた事績の一つとして、神功皇后を補佐しての三韓征伐がある。宿禰は事代主の神と同体とされるが、事代とは神の言葉を代はりに伝へると云ふ意味であり、この姿は神功皇后を補佐して、その意志を伝へる宿禰の姿と重なるであらう。亦、塩筒老翁・住吉大神も宿禰と同体とされる。 (http://www.geocities.jp/t6406/temple_shrine/kusida/13.html) |

| 野芥櫛田神社:福岡市早良区野芥 景行天皇(12代天皇で日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の父)は、今から1900年程前に筑紫野のこの地の住民が兇賊に襲われ、難儀していることに心を痛められ、大若子命(オオワカコノミコト、別名を大幡主神・オオハタヌシノカミ)に命じ、この賊を征討せられた。 佐賀の神埼にある同じく景行天皇を祀る櫛田神社の由来によると、「弘安4(1281)年の蒙古襲来時に、神埼本宮より末社博多櫛田神社へ神剣を移して異賊退散を祈り、霊験あらたかなものがあった」とある。 (http://blog.livedoor.jp/ayabeda/archives/51399982.html) |

| 大幡神社:新潟県佐渡市大倉小平12 御祭神:大幡神(大幡主命、別名・大若子命、あるいは大股主命か) (http://www.genbu.net/data/sado/oohata_title.htm) |

| 久志伊奈太伎比咩神社:石川県七尾市国分町 御祭神:奇稲田姫・合祀 天照大神・豊受大神 (http://www.genbu.net/data/noto/kusiinada_title.htm) |

| 久志伊奈太伎比咩神社:石川県七尾市飯川町 御祭神:奇稲田姫・合祀 大鷦鷯命 天照大御神 (http://www.genbu.net/data/noto/kusiinada2_title.htm) |

射水市の「櫛田神社」に、「古能久礼殿」があるそうで。

(http://www.geocities.jp/t6406/temple_shrine/kusida/15.html)

2008.10.13(Mon.)に少し書いたように、家持は越中に国司として赴任しており、その頃に「この小さな山を古能久礼山と命名」したそうで、それで「古能久礼殿」と名づけられたのでは、と。

「古能久礼」は、「木の葉が作るほの暗さ」をあらわし、「緑陰」を連想されてたけど、「のだめカンタービレ」のヨーロッパ編で、「セッグローク」の「深緑」が、「暗い(人?)」として使われていたあたり、近いものがあるのかも、と。

で、「さて、問題が最後の、福岡市・博多の櫛田神社です。」と書かれたサイトがありまして。

(http://www.ffortune.net/spirit/zinzya/kami/kusinada.htm)

諸説・諸問題をあげておられるのですが、それを簡素に書かれてるのが「ウィキペディア」のようだけど、大幡大神(大幡主命)=大若子命で天御中主神の19世の子孫ということは、2008.09.29(Mon.)に書いた「大和葛城宝山記」によると、大幡大神=天御中主神の19世の子孫=豊受太神の裔、かと。

「大幡主神は元々天照大神にお仕えしている一族の神であったため、天照大神と離れられないということで天照大神もいっしょに勧請されることになった」というあたりに、「渡会晴彦翁」を思い出すんだが・・・。

で、「大幡神社」が佐渡にあるということで、2008.10.22(Wed.)に引用させていただいた、「大同2年(807)、大日霊神・豊受大神の霊を負った牛が佐渡・両尾(かたお)に上陸し、この地に祀った」というのを思い出して・・・。

両尾と大倉は10キロちょい離れてるけど、「牛にひかれて善光寺参り」をする距離よりは短いので、関連がないとはいいきれないように思うわけで。

ここでふと「行基」の文字を見て横道にそれてしまい、「法隆寺」に飛ぶんですが、「西院の西北にある西円堂は橘夫人の御願により行基が建立したといわれ」ており、「東院にある伝法堂は、橘夫人の住宅が奉納されたものであるといわれ」ていて。

(西円堂:http://www.horyuji.or.jp/saiendo.htm)

(伝法堂:http://www.horyuji.or.jp/denpodo.htm)

橘夫人とは聖武天皇のヨメ「橘古那可智」で、諸兄の弟・橘佐為の子。諸兄にとっては姪にあたる。

橘古那可智の信心深さによるものだけではないように思うが、梅原説のように祟りを鎮めるためとしたら、その理由はどこにあるのかな、と。

橘氏で思い出すのは「梅宮大社」だが、現在地に遷座したのは「橘嘉智子」。諸兄の孫・清友の子で嵯峨天皇のヨメで「檀林皇后」。

(御由緒:http://www.umenomiya.or.jp/engi/yuisyo.html)

(系図:http://members.edogawa.home.ne.jp/tatibanaya/sub2a.html)

諸兄の母・県犬養三千代が不比等のヨメになってから、神官が秦氏から藤原氏になったようで、それが関係してるのかも?

(http://abekawamoti.at.webry.info/200506/article_2.html)

「梅宮大社」の御祭神は酒解神(大山祇神)、酒解子神(木花咲耶姫命)、大若子神(ニニギ)、小若子神(ホホデミ)。

「梅宮大社」では「大若子神」はニニギとされているが、酒解神(大山祇神)の子に足名椎命・手名椎命がいて、その子が櫛稲田姫命とされているので、ニニギとの関連が気になるところで。

「小若子神」(ホホデミ)は「火遠理命」であり「山幸彦」で、「海幸彦」である「火照命」は隼人の阿多君の祖神(日本書紀では火闌降命)とされていて。

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%87%E3%83%AA)

| 「木花咲耶姫」は別名「神吾田津姫」とも言い、この「吾田」は「阿多隼人」に通じていることから「大山祇」や「木花咲耶姫」は隼人系の神であると言われます。 (http://abekawamoti.at.webry.info/200506/article_3.html) |

とあるものの、ウィキペディアでは「本来は別の神であったと考えられている。」ともされていて。